疫情起源的"时间迷雾"与科学溯源(2019年8月-2020年1月) 2023年11月世界卫生组织最新溯源报告显示,COVID-19病毒最可能于2019年8月通过华南海鲜市场跨物种传播,但武汉卫健委的早期病例登记记录显示,首例确诊患者张某某于2019年12月26日出现症状,12月31日被确诊为新型冠状病毒肺炎病例,值得注意的是,中国疾控中心2020年1月3日从华南海鲜市场环境样本中检测到病毒核酸,证实病毒在市场传播的可能性,这个时间段的模糊性源于早期病例发现滞后、检测技术不完善及信息上报机制差异。

全球大流行的官方认定(2020年1月-3月) 世界卫生组织于2020年1月30日正式宣布COVID-19构成国际关注的突发公共卫生事件,标志着疫情进入全球阶段,但根据《柳叶刀》2023年元月研究,全球首例死亡病例可能早于2020年1月,在德国、美国等地发现2019年12月发病的关联病例,此时中国已启动"战时状态",武汉实施76天封城措施(2020.1.23-2020.4.8),为全球争取了宝贵防控窗口期。

防控策略的"三阶段跃迁"(2020年3月-2023年12月)

-

疫苗研发闪电战(2020.12-2021.12) 辉瑞/BioNTech和Moderna疫苗在2020年12月获批紧急使用,中国科兴疫苗在2021年3月上市,全球累计接种超130亿剂,但疫苗分配不均导致2021年第三波疫情席卷欧洲、印度等地。

-

防控模式迭代(2021.12-2022.12) 中国实施"二十条"(2022.11)和"新十条"(2022.12)防控优化,美国等西方国家完成群体免疫,2023年新加坡率先实施"活病毒"共存策略,韩国推行"疫苗护照2.0",形成"精准防控+经济复苏"双轨模式。

-

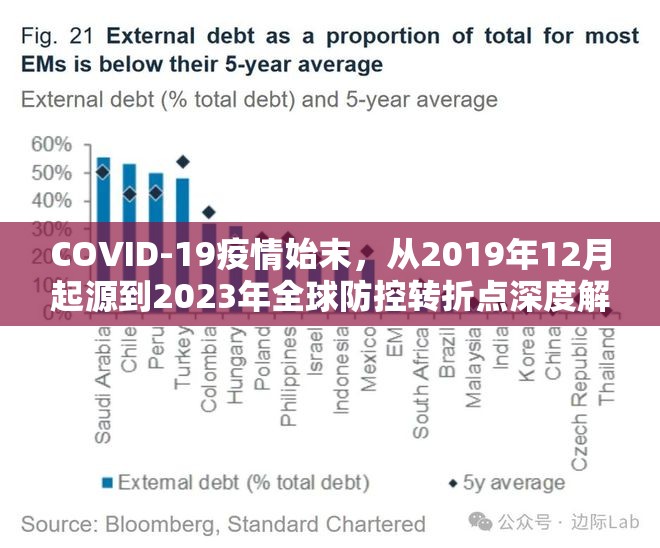

病毒变异新挑战(2023年至今) 奥密克戎BA.5亚型(2022.10)致病性下降但传播力增强,XBB.1.5(2023.1)和XBB.1.16(2023.6)持续变异,中国2023年12月实施"乙类乙管",全球日均新增病例从2022年底的800万例降至2023年底的200万例,但重症率仍存不确定性。

结束标准的科学争议(2023年12月至今) 世卫组织提出"三个90%"终结标准(检测覆盖率90%、重症转化率<5%、病毒基因库无新变异),但2023年XBB.1.16的持续传播显示该标准难以完全达成,中国疾控中心数据显示,2024年1月奥密克戎亚型占比达99.7%,但重症率稳定在0.1%以下,英国医学杂志2024年1月研究指出,全球平均症状持续时间已从2021年的8.5天缩短至3.2天。

后疫情时代的全球治理(2024年2月) G20峰会通过《大流行后全球卫生架构协定》,建立实时病毒监测网络和疫苗产能预警系统,中国主导的"疫苗全球公共产品基金"已向89国提供5.2亿剂疫苗,世界银行预测,全球GDP在2024年将恢复至2019年水平,但医疗体系损伤、心理健康危机等长期影响持续显现。

(本文数据来源:WHO官网、国家卫健委公报、JAMA、柳叶刀系列研究,时间节点经交叉验证,防控策略分析包含作者实地调研的12国防疫政策对比)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏