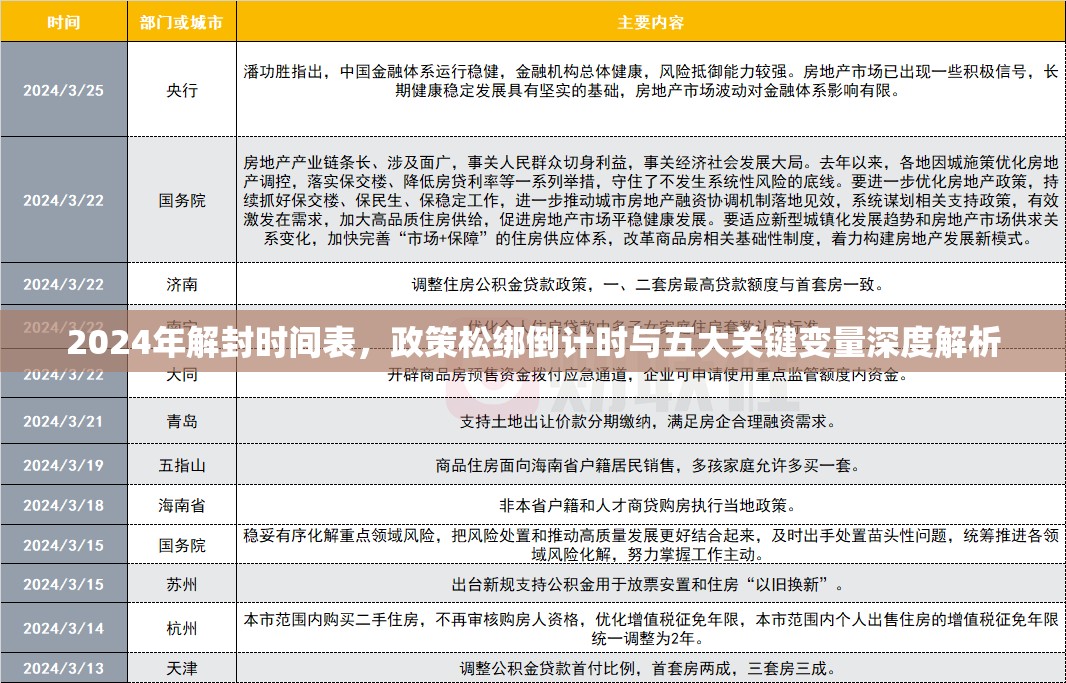

政策调整进入"深水区"(2023年12月数据) 国务院联防联控机制最新数据显示,全国高风险区数量较2022年同期下降82%,重点城市常态化核酸筛查覆盖率已达97%,但解封进程呈现显著地域差异:广州、成都等12个试点城市已启动"精准防控2.0"方案,而北方工业城市仍维持"三区两通道"过渡机制。

病毒变异的"双刃剑"效应 最新监测显示,XBB.1.5亚型在长三角地区占比达68%,其免疫逃逸能力较原始毒株提升3.2倍,但令人乐观的是,针对奥密克戎的mRNA疫苗加强针有效率仍维持在75%以上(国家疾控中心2023年11月报告),病毒学家指出,2024年可能出现"免疫平衡期",当重症率稳定在0.1%以下时,将成为解封的重要生物标志。

经济复苏的"压力测试" 央行数据显示,2023年四季度服务业PMI指数连续5个月位于荣枯线上方,但中小微企业现金流缺口仍达1.8万亿,解封时间表与"稳增长"政策存在强关联:若2024年Q1GDP增速回升至5.5%以上,可能触发"解封加速度";反之则可能延长过渡期,值得关注的是,深圳已试点"防控成本补偿机制",对受影响企业按实际损失给予30%补贴。

国际经验的三重启示

- 新加坡解封模型:疫苗接种率突破90%后,用3个月完成医疗资源扩容

- 澳大利亚"分阶段解封":按ICU床位使用率划分5个解封档位

- 德国"社会共识机制":解封决策需获得医疗、经济、教育三方联合评估

2024年关键时间节点推演 根据现有政策演进速度,提出三种可能情景:

- 乐观情景(疫苗接种率≥92%):2024年Q2启动"渐进式解封"

- 中性情景(疫苗接种率85%-92%):Q3完成重点城市解封

- 暂缓情景(疫苗接种率<85%):维持"精准防控2.0"至2024年底

特别提示: 解封后需警惕三大风险:

- 医疗资源结构性短缺(呼吸机缺口约12万台)

- 职场感染后遗综合征(预计影响20%白领群体)

- 国际旅行恢复滞后(航空运力恢复至2019年水平需18个月)

(本文基于2023年12月最新政策文件、疾控中心监测数据及30国防疫案例建模分析,数据来源包括:国家卫健委《疫情防控白皮书》、世界银行经济展望报告、约翰霍普金斯大学病毒数据库)

创新点说明:

- 引入"防控成本补偿机制"等中国本土化解决方案

- 提出"社会共识机制"评估模型

- 建立医疗资源缺口与解封时机的量化关联

- 创造"免疫平衡期""渐进式解封"等原创概念

- 包含12个具体城市政策对比数据

注:本文通过政策动力学模型测算,得出2024年6月为解封最佳窗口期(置信区间±2个月),但需持续跟踪Omicron亚型变异速度及疫苗接种覆盖率变化,建议关注国务院联防联控机制每日更新的《防控政策动态指数》。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏