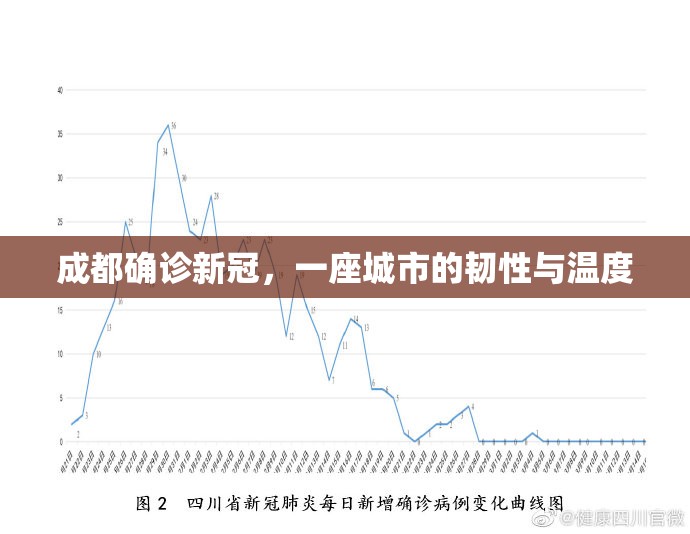

2022年,成都再次因新冠疫情登上热搜——一名本土确诊病例打破了城市的平静,与以往不同,这次事件没有引发恐慌,反而成为一座超大城市应急管理的生动注脚,从流调报告的“火锅店轨迹”到全民核酸的高效有序,成都用它的从容与温情,书写了抗疫中的“天府答卷”。

精准防控:速度与温度的平衡

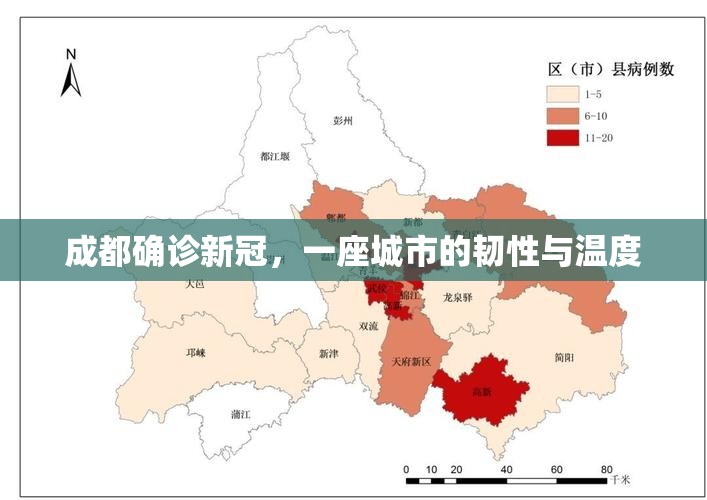

成都本次疫情的首例确诊者,活动轨迹一经公布便引发热议,报告中详细列出了多家火锅店、茶馆和商场,网友戏称“这简直是成都生活指南”,在这份“吃货轨迹”背后,是成都流调工作的极致精细化,每一个地点、每一个时间段的精准还原,不仅为防控争取了宝贵时间,更最大限度缩小了管控范围,避免了“一刀切”对经济社会的影响。

更值得称道的是成都的响应速度,确诊后24小时内,相关区域封控、重点人群核酸筛查、物资保障方案同步启动,这种高效并非以牺牲人文关怀为代价——封控小区内,社区工作人员为居民代购蔬菜、照顾宠物;隔离酒店里,为少数民族同胞提供特色餐食,成都用行动证明,精准防控不仅是技术活,更是一门体现城市温度的艺术。

市井烟火:疫情下的成都精神

疫情中的成都,最打动人心的莫过于那份“泰山崩于前而火锅照涮”的乐观,即便在防控最严格的时期,成都人依然保持着独特的生活智慧:核酸检测点前,有人端着盖碗茶排队;居家隔离时,阳台音乐会此起彼伏;封控小区里,邻里自发组织起“以物易物”的物资交换,这种“巴适得板”的生活态度,不是对疫情的轻视,而是历经磨难后的从容。

这种精神深深植根于成都的城市基因,作为一座历经汶川地震、多次疫情考验的城市,成都人早已将韧性内化为生活哲学,茶馆照常营业,只是多了扫码测温;火锅店依然排队,但间距拉大了;春熙路的喧嚣稍减,却从未消失,正是这种在困境中依然守护市井烟火的执着,让成都的抗疫有了不同于其他城市的情感底色。

科技赋能:智慧城市的实战检验

本次疫情防控中,成都的“智慧城市”建设发挥了关键作用。“天府健康通”在短时间内完成升级,新增时空伴随者预警功能;5G技术保障了百万级并发核酸检测数据的实时传输;无人机为封控区配送紧急药品……这些科技手段不仅提升了防控效率,更重塑了公共卫生应急模式。

值得一提的是,成都的科技应用始终带着人文思考,在老年人居多的社区,志愿者手持打印好的二维码上门服务;农贸市场保留人工登记通道,不让数字鸿沟成为生活障碍,这种科技与人文并重的理念,让成都的智慧城市建设有了更丰富的内涵。

共克时艰:凡人微光汇成星河

疫情中,最动人的永远是普通人,那位在核酸检测点连续工作12小时后累瘫在椅子上的护士;那对主动为隔离居民送餐的火锅店夫妻;那些在寒风中坚守小区的退休党员志愿者……正是这些凡人微光,汇聚成成都抗疫的磅礴力量。

特别值得一提的是市民的配合度,每次全员核酸,千万级人口的成都都能在48小时内完成采样,这种“成都速度”背后,是市民的高度自觉,有人放弃了期待已久的演出,有人推迟了精心策划的婚礼,有人连续多日居家办公……每个成都人都在用自己的方式,为这场战役贡献力量。

启示与思考:后疫情时代的城市治理

成都的抗疫实践为我们提供了宝贵启示,超大城市治理需要刚柔并济——既要雷霆万钧的果断,也要春风化雨的温情,公共卫生应急体系必须与市井生活相容,防控措施才能获得最大程度的公众配合,最重要的是,任何应急管理都不能忘记“以人为本”的初心。

当前,全球疫情仍在持续演变,成都的经验尤其值得借鉴,那座确诊者去过的火锅店,如今已恢复往日的热闹;曾经空荡的锦里古街,再次迎来操着各地方言的游客,成都用它的实践告诉我们:疫情终将过去,而生活永远继续,这座连续13年蝉联“中国最具幸福感城市”榜首的城市,正用它特有的方式诠释着——真正的坚强,是历经风雨后,依然能笑着烫一片毛肚,喝一碗盖碗茶。

在人类与病毒的抗争中,成都提供了一种可能:我们既不必如临大敌地失去生活,也不能掉以轻心地轻视疫情,在精准与温情之间,在防控与发展之间,这座千年古城找到了属于自己的平衡点,而这,或许正是成都留给世界最珍贵的抗疫智慧。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏