2020年初,一场突如其来的新冠肺炎疫情席卷全球,中国作为最早遭受冲击的国家之一,其防控措施尤其是“封城”决策成为国际社会关注的焦点,中国疫情究竟是什么时候开始封城的呢?这一问题不仅关乎时间点的确认,更涉及中国抗疫政策的逻辑、成效与争议,本文将从武汉封城的背景、具体时间线、政策演变及社会影响等方面展开分析,试图还原这一重大公共卫生事件的历史全貌。

武汉“封城”的决策背景与时间点

中国首次实施大规模封城措施始于2020年1月23日,对象是疫情暴发中心湖北省武汉市,这一决策并非突然之举,而是基于疫情发展的严峻态势,2019年12月底,武汉市已出现不明原因肺炎病例,2020年1月上旬病毒被确认为新型冠状病毒(SARS-CoV-2),随着病例数快速上升、医疗资源承压,且适逢春节人口流动高峰,中国政府于1月22日宣布关闭武汉离汉通道,次日(1月23日)上午10时正式实施封城——全市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营,机场、火车站离汉通道关闭,标志着中国乃至全球首次对千万级人口城市采取封闭式管理。

这一时间点的选择具有关键意义:封城时武汉已报告数百例确诊病例,病毒扩散风险极高;世界卫生组织当时尚未宣布疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”,中国的举措被外界视为“超前防控”,此后,湖北省其他城市如黄冈、孝感等也相继跟进封城,形成区域性隔离网络。

封城政策的演变与全国化扩展

武汉封城后,中国的防控措施逐步升级并扩展至全国,2020年1月底至2月初,全国多地启动重大突发公共卫生事件一级响应,结合本地疫情实施差异化管控,如社区封闭管理、交通管制、延期复工开学等,这些措施虽未完全复制武汉的“硬封城”,但本质是通过限制人员流动切断传播链,北京、上海等城市对返程人员实行隔离要求,农村地区设卡排查,形成“动态清零”的雏形。

值得注意的是,封城政策并非一成不变,随着疫情波动,中国在2020年至2022年间多次调整策略:从初期严格封锁(如2020年武汉封城76天),到后期精准防控(如2021年对局部暴发区域短期封控),再到2022年底优化措施并最终解除封控,整个过程体现中国试图平衡疫情控制与社会经济运行的探索。

封城措施的效果与争议

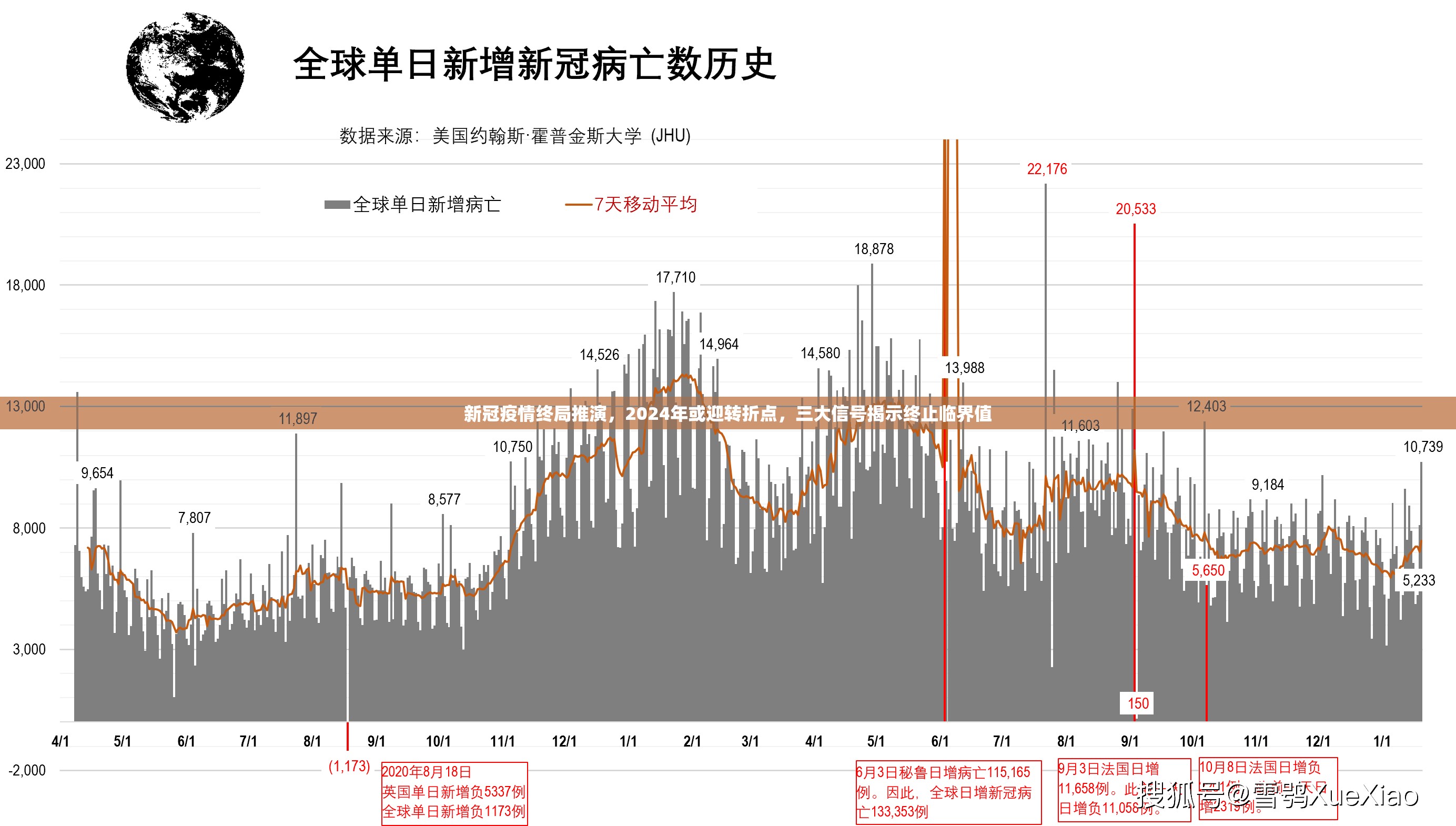

封城对中国早期疫情控制产生了显著效果,数据显示,武汉封城后全国感染率增速放缓,为医疗资源调配、方舱医院建设争取了时间,世界卫生组织2020年报告指出,中国措施“避免了数十万感染病例”,封城也伴随巨大社会代价:经济停滞、民生困扰(如物资供应紧张)、心理压力及个别基层执行问题引发争议,国际社会对中国封城的评价呈现两极,部分观点认为其侵犯个人自由,但更多公共卫生专家肯定其在应急阶段的必要性。

从封城到“后疫情时代”的反思

2022年12月,中国宣布对新冠病毒感染实施“乙类乙管”,标志着封城时代终结,回望起点,武汉封城不仅是技术性决策,更折射出中国体制的动员能力与防控逻辑:通过极端手段争取时间,为疫苗研发、常态化防控奠定基础,反思亦不可缺席——例如早期预警机制是否灵敏?封城中的民生保障如何优化?这些经验为未来应对突发公共卫生事件提供了重要参考。

中国疫情的封城始于2020年1月23日的武汉,这一决策成为全球抗疫史上的标志性事件,它既展现了中国在危机中的行动力,也暴露了突发公共卫生管理的复杂性与挑战,三年抗疫历程中,封城从应急措施逐步演变为系统性政策的一部分,最终随着病毒特性变化和社会需求调整而退出舞台,其背后的得失,值得长期深思。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏