溯源的迷雾:疫情究竟从何时开始?

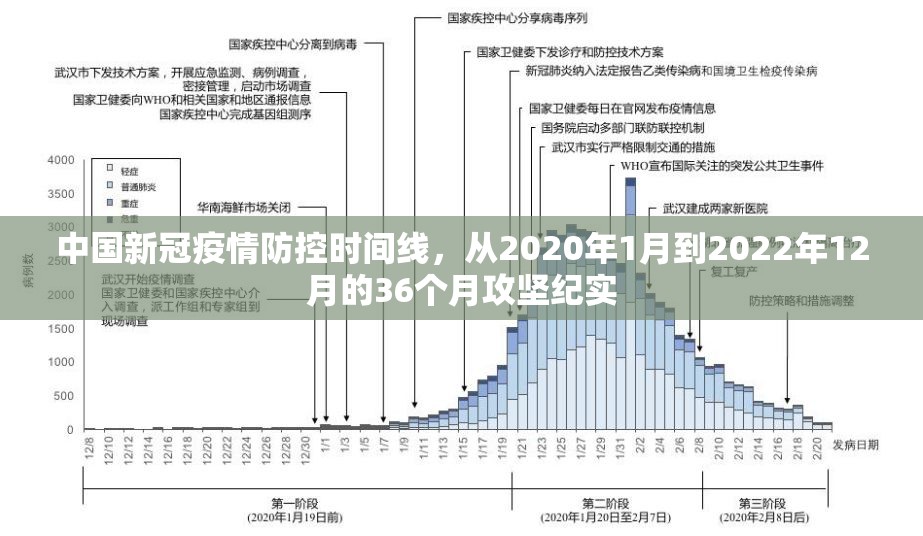

确定一场全球大流行的起点,如同在历史的河流中寻找第一片涟漪,充满了科学与政治的交织,若以官方标志性事件论,2019年12月31日是一个关键日期,当日,中国向世界卫生组织(WHO)报告了湖北省武汉市出现的一系列“不明原因肺炎”病例,这被视为全球预警的正式起点,随后,2020年1月7日,中国科研团队分离出新型冠状病毒,1月12日,世界卫生组织将其命名为“2019新型冠状病毒”。

回溯性研究揭示了更早的踪迹,多项科学研究通过废水样本分析、早期病例血清学检测等方式指出,病毒在2019年晚些时候可能已在全球多个地区悄然传播,我们可以理解:疫情的“发现之日”是2019年末,但其“实际起源之时”或许更早,且仍是一个需要持续科学探究的课题,2020年1月30日,WHO宣布构成“国际关注的突发公共卫生事件”,3月11日,进一步定性为“全球大流行”,至此,新冠疫情以无可争议的方式,成为刻入全人类集体记忆的时代分水岭。

“结束”的悖论:没有终点的终点?

相较于起点的相对明确,疫情的“结束”则是一个远为复杂、多维且充满悖论的概念,它至少包含三个层面:

科学上的终结:从紧急状态到常态管理 科学意义上的结束,核心标志是新冠病毒不再构成严重的医疗系统威胁和超额死亡,随着多款疫苗在创纪录的时间内成功研发并大规模接种,以及奥密克戎等变异株致病性相对减弱,大多数人群通过感染或接种建立了混合免疫屏障,基于此,2023年5月5日,WHO宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,这被视为全球抗疫的一个重大转折点,标志着紧急阶段的“结束”。

这绝不意味着病毒消失,新冠病毒已加入流感、呼吸道合胞病毒等行列,成为人类需要长期共存的呼吸道病原体之一,进入地方性流行阶段,科学上的“结束”,是宣告从“ pandemic ”(大流行)过渡到“ endemic ”(地方病)的管理新常态。

政治与社会意义上的终结:政策的退场与生活的回归 这一层面的“结束”体现在各国政府解除剩余的防疫措施,如隔离、强制口罩令、旅行限制等,社会生活秩序全面恢复,对于大多数国家而言,这一过程在2022年至2023年间已陆续完成,人们重返办公室、大型活动重启、国际旅行复苏,社会的“烟火气”回归,这种“结束”是直观可感的,是经济重启和社会心理修复的标志。

但政策的退场不等于风险的归零,它更是一种基于风险-收益权衡的社会决策,不同国家和地区的步调并不完全一致,反映了其医疗资源、社会文化和民众承受力的差异。

个体与集体记忆中的终结:创伤的愈合与反思的开始 这是最漫长、最深刻意义上的“结束”,疫情给全球带来了巨大的生命损失,无数家庭承受了生离死别的痛苦,长期的隔离、焦虑、不确定性也给全球民众的心理健康留下了深刻烙印,经济衰退、教育中断、不平等加剧等次生灾害的影响仍在持续。

对于个体而言,只有当内心的恐惧逐渐平复,生活重拾稳定与希望时,疫情才算真正“过去”,对于人类集体而言,这场大流行何时“结束”,取决于我们能否真正汲取教训:如何加强全球公共卫生体系建设?如何弥合疫苗分配鸿沟?如何提升社会应对未来危机的韧性?这场“大考”的结束铃响,或许要等到人类交出合格答卷的那一刻。

未竟的篇章:我们与病毒的未来

我们正处于一个“后疫情时代”的模糊地带,病毒仍在变异,冬季仍会带来感染高峰,脆弱人群仍需重点保护,疫情的“结束”不是一个戛然而止的事件,而是一个漫长的“软着陆”过程。

它留给我们的,不仅是核酸检测亭、健康码等时代印记,更是一场关于全球化、科学信任、社会治理的深度思考,它迫使人类重新审视自身在自然界的地位,以及国家之间休戚与共的命运关联。

回答“疫情什么时候开始、什么时候结束”这一问题,最准确的答案或许是:它始于2019年那个冬天,而它的“结束”,在科学上已有阶段性标志,在社会生活上已基本实现,但在人类精神和全球治理的层面,仍是一篇正在书写的未竟之章,疫情的真正终结,将不在于最后一个病例的消失,而在于我们如何带着教训、智慧与同理心,走向一个更具韧性的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏