新冠疫情自2019年底暴发以来,已深刻改变了全球社会、经济和生活模式,随着疫苗的普及、变异毒株的演替以及各国防控策略的调整,一个核心问题始终萦绕在公众心中:新冠疫情究竟什么时候结束?这个问题的答案并非简单的日期预测,而是涉及科学、政治和社会认知的多维度复杂议题,本文将从疫情发展阶段、科学判断标准、全球不平衡性以及长期影响四个层面,探讨疫情“结束”的真正含义。

从“大流行”到“地方性流行”:疫情的阶段式转变

世界卫生组织(WHO)在2023年5月宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,这标志着全球正式从“大流行”阶段进入“过渡期”,但此举并不等同于疫情结束,而是意味着疫情从紧急危机状态转为长期管理状态,科学家普遍认为,新冠病毒将逐渐演变为一种“地方性流行”病毒,类似于季节性流感,长期与人类共存,流感病毒每年导致数十万人死亡,但因其规律性和可预测性,不再引发全球性恐慌,新冠疫情的“结束”因此更可能是一个渐进过程,而非突然的终点。

科学上的“结束”标准:群体免疫与病毒变异的不确定性

疫情是否结束的科学标准,主要取决于群体免疫水平和病毒变异的轨迹,疫苗和自然感染曾让人看到群体免疫的希望,但奥密克戎等变异株的免疫逃逸能力打破了这一预期,新冠病毒仍以每年2-3个主要变异株的速度演化,其致病性虽整体减弱,但对老年人和基础病患者依然构成威胁,长效疫苗的研发进度、抗病毒药物的可及性、以及公共卫生监测系统的灵敏度,都将影响疫情终结的时间表,南非和英国等国家通过常态化核酸哨点监测和废水病毒追踪,提前预警变异株传播,这种主动防控模式可能成为未来全球的范本。

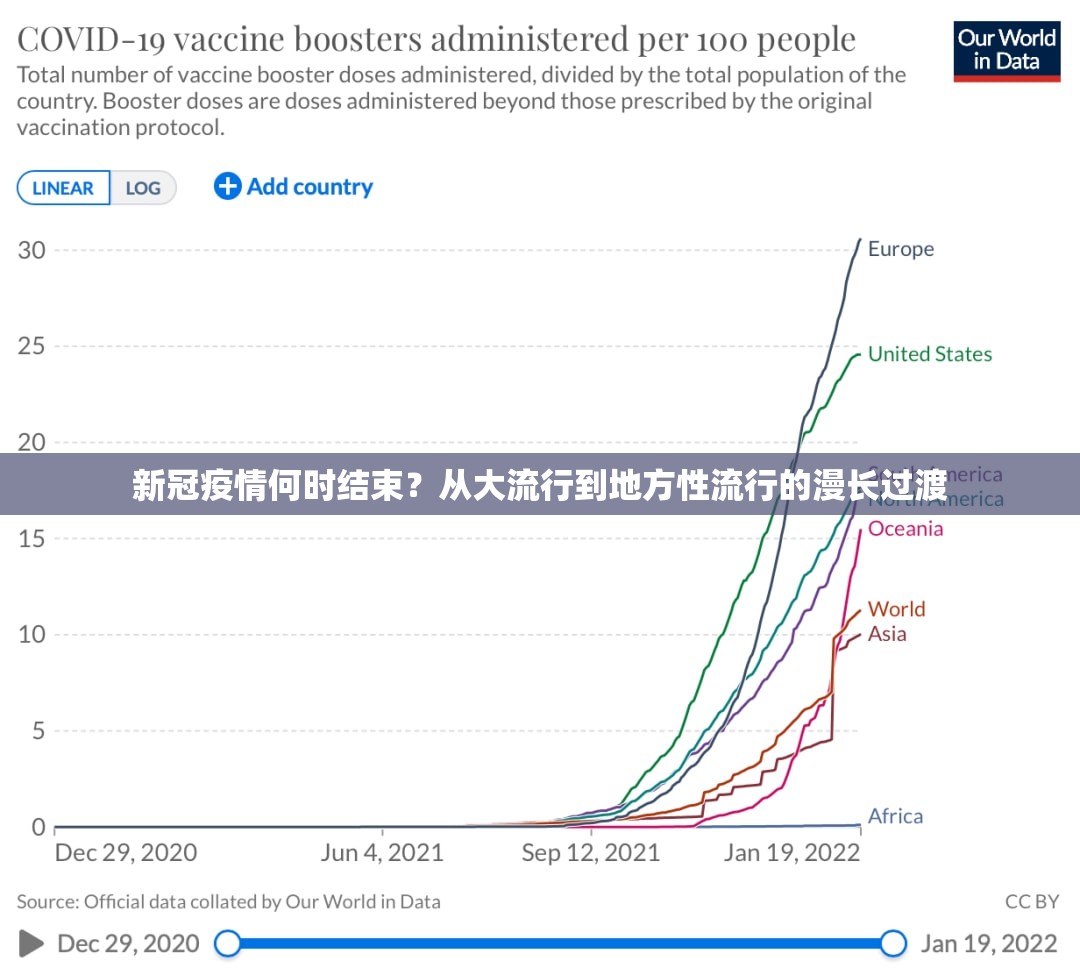

全球不平衡性:疫情“结束”因国而异

疫情“结束”的感知在不同国家存在显著差异,在疫苗接种率超过80%的国家如新加坡和葡萄牙,生活已基本恢复正常;而非洲部分地区因疫苗短缺和医疗资源匮乏,仍面临周期性暴发,这种不平衡性使得WHO难以制定统一的“终点线”,更深刻的是,经济差距决定了应对能力:高收入国家可通过加强针接种和医疗投入压制疫情,而低收入国家可能长期处于“低水平流行”状态,疫情的全球性终结,亟需国际社会在疫苗分配、药物专利和技术转让上达成合作,否则病毒将在免疫洼地持续滋生新变异。

长期影响:从公共卫生到社会心理的持久战

即使新冠疫情作为公共卫生事件“结束”,其遗留影响仍将长期存在,医疗系统需应对“长新冠”后遗症带来的负担,如慢性疲劳和器官功能损伤;社会心理层面,疫情引发的焦虑、社交退缩等问题可能需要一代人的时间修复,远程办公、数字化服务等疫情中加速的趋势已永久改变社会生活模式,这些变化提示我们,“结束”并非回归2019年的常态,而是建构一种融入了抗疫经验的新常态。

终结在认知,而非在日历

新冠疫情或许永远不会有一个戛然而止的终点,但其作为全球危机的叙事终将翻篇,当医院不再因新冠患者挤兑、当变异株新闻不再占据头条、当个人防护成为自愿选择而非强制要求时,我们便已在心理上迈过了“结束”的门槛,这场大流行留给人类的启示在于:面对未知病毒,谦卑与合作远比设定倒计时更有价值,真正的结束,始于我们学会与不确定性共存,并以更坚韧的公共卫生网络迎接未来挑战。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏