当“全球疫情实时动态最新数据”成为我们日常搜索的高频词时,那一个个跳动的数字早已超越了冰冷的统计范畴,它们编织成一张复杂而庞大的网络,映照着人类共同命运的起伏与波澜,这些数据不仅是病毒传播轨迹的忠实记录,更是我们理解现状、评估风险、指引未来的关键罗盘,深入解读这些最新数据,我们能洞察到疫情发展的新阶段、面临的新挑战以及对后疫情时代的深刻启示。

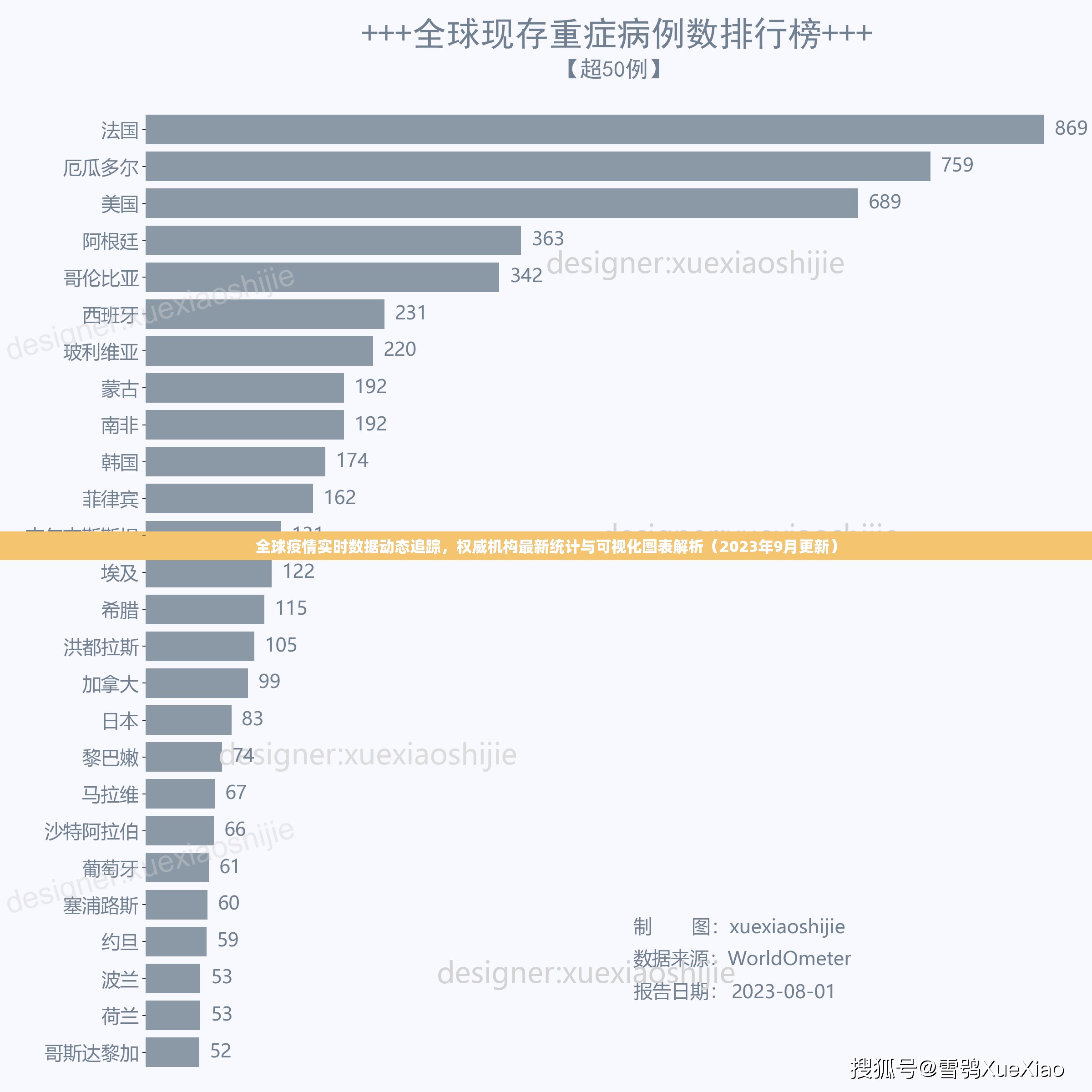

当前,全球疫情数据呈现出一种“区域性分化”与“长期共存”的复杂图景,随着疫苗接种的普及和自然免疫的形成,许多国家和地区的确诊数、重症率及死亡率显著下降,社会生活与经济活动逐步回归正轨,官方数据显示,全球累计接种疫苗剂次已超过百亿,这在很大程度上构筑了免疫屏障,降低了疫情的危害等级,另一方面,病毒的变异从未停止,奥密克戎及其亚型毒株凭借更强的传染性和免疫逃逸能力,仍在全球范围内引发周期性波动,数据显示,某些地区在特定时间段内仍会出现感染人数的短期激增,尤其是在免疫洼地或防控措施放松的时期,这种“此起彼伏”的态势明确告诉我们,大流行并未完全终结,而是进入了以地方性流行为特征的新阶段,持续监测实时动态数据显得尤为重要。

这些实时数据背后,揭示了我们面临的严峻挑战与亟待弥补的短板。全球免疫鸿沟依然触目惊心,数据显示,高收入国家的疫苗全程接种率远高于低收入国家,这种不平衡不仅为病毒在欠发达地区肆虐提供了温床,更增加了出现更强变异毒株的风险,对全球抗疫构成持续性威胁。数据报告的透明性与一致性存在问题,由于各国检测能力、统计标准和报告机制差异巨大,全球汇总的数据可能存在偏差或滞后,某些地区的“数据冰山”现象(即实际感染数远高于报告数)使得精准评估疫情真实影响变得困难。“长新冠”(Long COVID) 的问题日益凸显,最新研究数据表明,相当比例的新冠感染者会遭受长期后遗症的困扰,包括持续疲劳、呼吸问题、认知障碍等,这对全球公共卫生系统和劳动力市场构成了长期且沉重的压力,这些挑战都指向一个核心:全球协作依然是抗疫中最薄弱的一环。

展望未来,对全球疫情实时动态数据的关注,应从一个被动接收信息的阶段,转向一个主动利用数据、构建韧性的新阶段。必须加强全球公共卫生治理体系。 这包括推动疫苗、诊疗技术的公平可及,建立更统一、更透明的疫情数据共享机制,共同应对下一次可能出现的公共卫生危机。各国应致力于构建更具韧性的医疗卫生系统。 这意味着不仅要能应对疫情高峰期的冲击,还要有能力处理“长新冠”等长期健康问题,并将监测、预警和响应机制常态化。对个人而言, 在关注宏观数据的同时,更应注重从权威渠道获取科学防疫知识,理解数据背后的意义——关注重症率和医疗资源占用率而非仅仅关注感染数——能帮助我们进行更理性的风险评估,采取适当的防护措施,如完成疫苗接种、在密集场所佩戴口罩、保持良好卫生习惯等,从而在“后疫情时代”更好地保护自己和家人。

全球疫情实时动态最新数据是一面镜子,它既反映了我们在科学抗疫道路上取得的巨大进步,也无情地照出了全球协作中的裂痕与不平等,它不再仅仅是关于病例和死亡的计数,更是关于全球健康、经济稳定和社会韧性的综合指标,持续关注、科学解读并积极应对这些数据所传递的信息,将是我们最终走出疫情阴影,迈向一个更健康、更安全未来的必由之路。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏