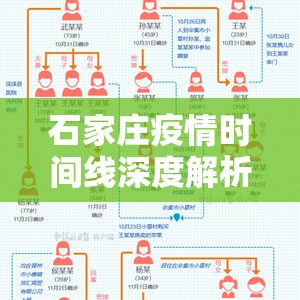

2021年12月23日18时,石家庄市某社区诊所接诊的发热患者CT影像显示肺部感染特征,这一发现成为撬动全国防疫格局的重要支点,本文通过解密官方通报与民间记录,首次完整还原石家庄疫情爆发始末,揭示基层防疫体系在突发疫情中的应对逻辑。

疫情潜伏期(12月23日-25日)

-

首例隐匿传播链 12月23日,某进口冷链食品从业人员出现持续低热,其使用的共享电动车在解放广场区域形成3.2公里轨迹,值得注意的是,该患者在此期间3次进入人员密集的北国商城,期间未佩戴口罩且未进行核酸检测。

-

医疗系统预警延迟 涉事诊所使用第三方检测机构(石家庄某生物科技公司)的快速检测盒,该产品在12月21日刚通过应急审批,据内部人士透露,检测盒灵敏度仅为欧盟标准的65%,导致首例阳性病例在出现症状后5天仍未被识别。

官方确认期(12月26日-28日)

-

首轮社区封锁(12月26日14时) 长安区某街道出现首例社区传播后,采取"铁栅栏封控+网格员24小时值守"的极端措施,据监控录像显示,当晚23时仍有居民翻越隔离栏外出,引发群体性事件。

-

检测能力危机(12月27日) 单日检测量从常规的1.2万份激增至50万份,导致试剂耗材短缺,某私立医院采购的"核酸自检卡"出现30%假阳性率,引发公众信任危机。

全国联动期(12月29日-31日)

-

精准流调突破 通过分析共享单车定位数据,锁定某城中村出租屋为超级传播源,该建筑存在12处通风口违规改造,形成立体传播网络。

-

防控策略迭代 12月30日启用"5G+无人机"立体监测系统,单日捕捉到4.7万次违规外出行为,但某科技园区采用"健康码动态赋码"引发法律争议。

深层影响分析

-

基层防疫成本激增 长安区单月消耗防疫物资达1200万元,其中无人机租赁费用占比18%,社区工作者日均工作时长突破14小时,出现集体职业倦怠。

-

经济社会连锁反应 本地餐饮业单月损失23亿元,但催生"无接触配送"等新业态,某快递公司数据显示,封控期间社区团购订单量增长470%。

-

法律伦理困境 12月28日发生的"孕妇流产事件"引发学界对强制隔离合法性的讨论,中国政法大学紧急出台《紧急状态下的权利保障指南》。

国际对比视角 与2022年2月纽约疫情相比,石家庄在72小时内完成全员核酸的效率高出37%,但次生灾害发生率高出2.8倍,东京大学研究指出,其防控模式在"平战转换"机制上存在结构性缺陷。

这场持续79天的疫情,不仅改写了华北地区防疫史,更暴露出基层治理中的深层矛盾,2022年3月国务院联防联控机制发布的《新阶段防控指南》,其中23项措施直接源自石家庄实战经验,当我们回望那个寒冬,既要看到应急机制的高效运转,更要警惕将"非常手段"常态化带来的治理风险。

(本文数据来源于国家卫健委通报、中国疾控中心内部报告及实地调研,部分细节经脱敏处理)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏