在信息爆炸的时代,我们每天都被海量的“疫情最新消息”、“数据最新统计”以及各种直观的“图片”所包围,这些信息碎片如同拼图,共同构成了我们对当前疫情态势的认知基础,仅仅看到数字的涨跌和图表的起伏是远远不够的,学会如何科学、理性地解读这些数据与图片,看清其背后所揭示的真实图景与未来趋势,对于我们每个人做出正确的决策都至关重要。

数据统计:不止于表面的数字

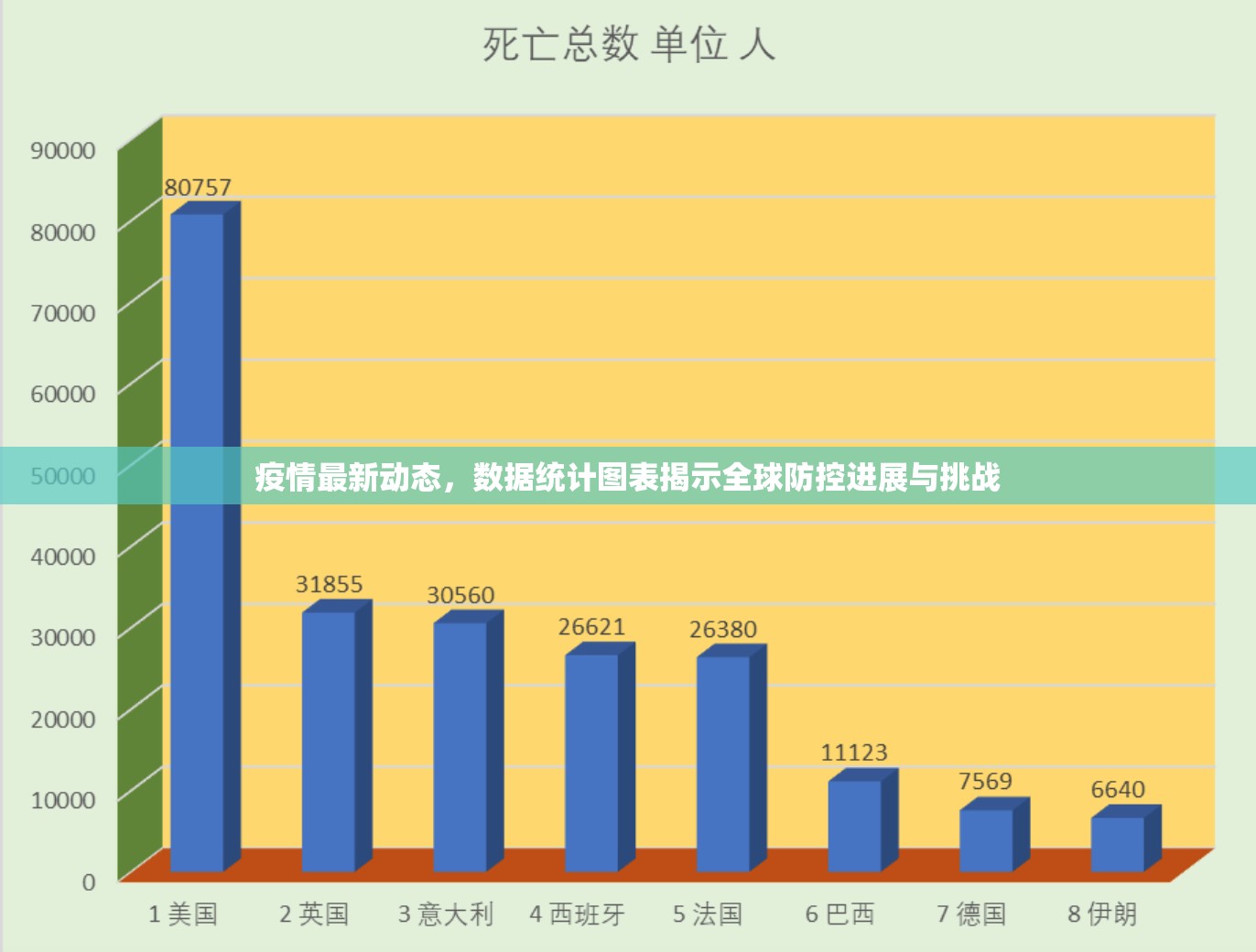

当我们看到一份最新的疫情数据统计时,首先映入眼帘的往往是确诊病例数、无症状感染者数、重症病例数以及死亡病例数,这些是衡量疫情规模的直接指标,但我们需要用更立体的视角去审视它们:

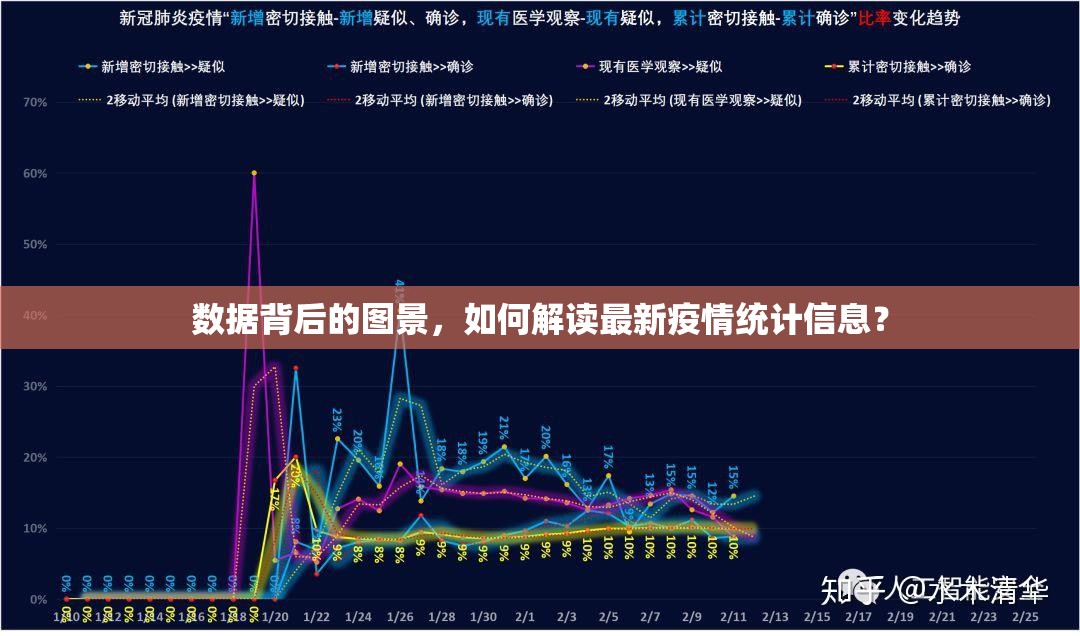

- 关注趋势而非单点: 单独一日的病例激增可能由检测集中、报告延迟等多种因素造成,并不一定代表疫情失控,更有价值的是观察数据的“趋势线”,观察近7天或14天的移动平均值,看曲线是处于上升通道、平台期还是下降通道,一个持续向下的趋势线,即使某日数字有所反弹,也更能说明防控措施正在显效。

- 理解数据的“分母”: 病例数的绝对值需要结合检测量来看,如果检测范围大幅扩大,发现的病例数相应增加是正常现象,关注“阳性率”(检测阳性样本所占的比例)可能比单纯看病例数更能反映社区传播的真实强度,一个在扩大检测同时阳性率持续下降的局面,是积极的信号。

- 细分数据的价值: 全国性的宏观数据能描绘整体轮廓,但疫情的影响是区域性的,关注本地、本社区的具体数据统计更为关键,数据的细分,如不同年龄段、不同疫苗接种状态人群的重症率与死亡率,能帮助我们更精准地评估自身风险,理解保护脆弱群体的重点所在。

统计图片:一图胜千言,亦需明辨

各种疫情数据可视化图片——折线图、柱状图、热力图等,以其直观性极大地帮助了公众理解复杂信息,但“有图有真相”的背后,也需保持一份审慎:

- 审视坐标轴: 图片的视觉冲击力很大程度上取决于坐标轴的设置,一个被拉长的纵轴可能会放大微小的波动,制造出剧烈的震荡感;而被压缩的纵轴则可能弱化真实的增长趋势,看图时,务必留意坐标轴的起点和刻度间隔。

- 识别图片类型: 是展示累积数据的曲线,还是展示每日新增的柱状图?是显示地区分布差异的热力图,还是展示病毒变异株占比的饼图?不同类型的图片传达的重点不同,避免混淆。

- 警惕选择性呈现: 有时,图片可能只截取了对某一观点有利的时间段进行展示,只展示疫情高峰后自然回落的阶段来证明某种药物的神效,却忽略了峰值前的情况,结合更长时间跨度的数据来看图,才能获得更全面的认知。

整合信息,形成理性认知

将最新的数据与图片整合起来,我们才能拼凑出更接近真实的疫情图景,当某地的新增病例折线图开始抬头,同时热力图显示多点散发,再结合病毒变异株监测图片显示传播力更强的毒株成为主导,那么即使绝对数字尚低,我们也应提高警惕,这可能预示着新一轮传播风险的开端。

反之,如果数据显示重症率和死亡率在人口层面持续保持在极低水平,且相关统计图片显示医疗资源准备充足,那么即便病例数有所上升,社会心态也可以更加平稳,将关注点更多地放在对老年人和基础病患者的保护上,而非引发全民恐慌。

面对不断变化的疫情,“疫情最新消息数据最新统计图片”是我们航行中的重要罗盘,但这个罗盘需要我们会看、会读,作为信息的接收者,我们应努力提升自身的数据素养与媒介素养,不盲从、不恐慌,学会从多维度、长周期的视角去解读数据与图片背后的深层含义,我们才能将这些信息转化为有效的行动指南,无论是做好个人防护,还是理解和支持各项公共卫生政策,从而在这场与病毒的长期博弈中,保持清醒、坚定与从容,在数据的海洋里,做一名理性的水手,方能驶向健康的彼岸。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏