在信息技术与公共卫生深度交融的今天,当我们迫切希望了解“疫情最新情况地图显示在哪里”时,我们寻找的不仅仅是一个数据展示平台,更是一份清晰指引、一种确定性,以及在复杂疫情形势中把握主动权的关键工具,这张动态更新的数字地图,已然成为各级政府实施精准防控的“智慧大脑”与公众获取权威信息、进行自我防护的重要窗口。

权威发布渠道:疫情地图的“官方坐标”

要找到最新、最准确的疫情地图,首先应锁定官方和权威平台,这些渠道是信息真实性与时效性的根本保障。

-

国家及地方卫生健康行政部门官方网站与客户端:国家卫生健康委员会官网及其官方客户端“健康中国”,是获取全国层面宏观疫情数据的核心源头,其发布的数据,包括新增确诊病例、无症状感染者、风险区域划分等,是构建所有疫情地图的基石,各省、市(地、州)、县(区)级卫生健康委的官网或专属疫情发布平台,则提供了更为精细化、本地化的地图视图,能够精确展示本行政区域内的风险点位、封控管控区域、核酸检测机构分布等。

-

国务院客户端小程序及国家政务服务平台:特别是其中的“疫情风险等级查询”、“同行密接人员自查”以及“各地疫情防控政策措施”等板块,虽非传统意义上的地图形式,但通过交互式查询,提供了动态、精准的疫情空间信息,是公众出行决策的重要依据,可视作一种功能化的“地图”。

-

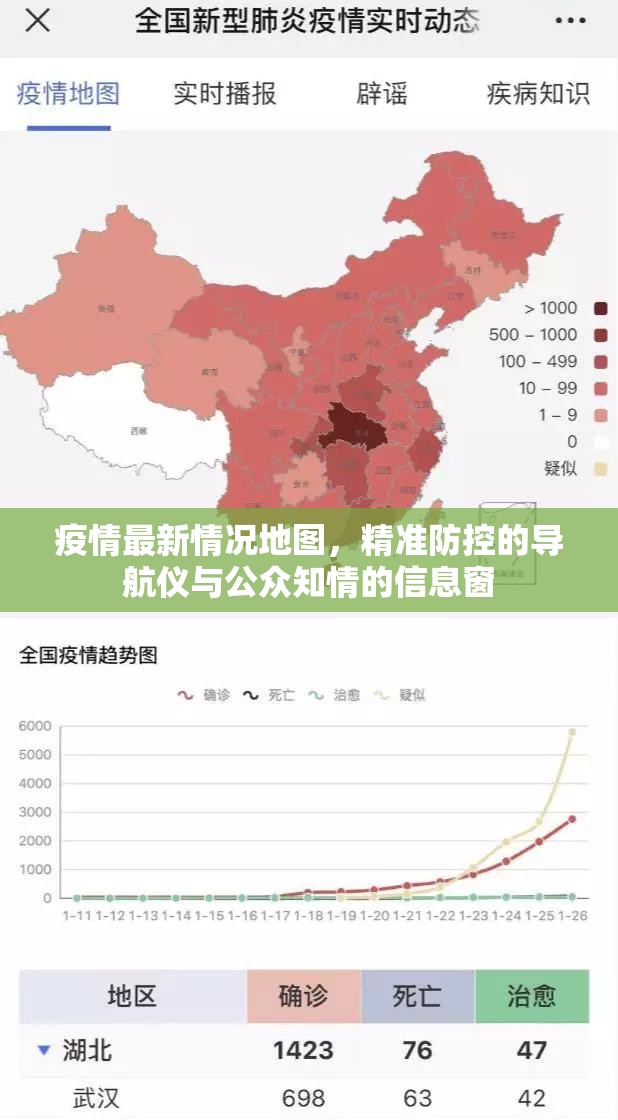

主流权威媒体整合平台:如人民网、新华网、央视新闻等中央媒体,以及获得官方数据授权的大型互联网平台(如百度、腾讯、阿里等推出的疫情服务专题),它们利用自身技术优势,将官方发布的零散数据进行可视化整合,制作成用户界面友好、交互功能强大的综合性疫情地图,这些地图往往集成了全球、全国、省、市多级视图,数据更新及时,标注清晰,是公众最常接触和使用的形式。

疫情地图的核心价值:从宏观决策到微观指引

这张看似简单的疫情地图,其背后承载的价值远超其表现形式。

-

对于政府与防控指挥部而言,它是“指挥作战图”,通过地图,决策者可以直观掌握疫情的时空分布特征,识别高风险聚集区,研判传播链条与趋势,从而科学调配医疗资源、划定风险等级、制定和调整封控、管控、防范措施,实现“科学精准、动态清零”或分级分类管理的目标,地图上的每一个颜色变化、每一个标记点的增删,都可能意味着一系列防控策略的调整。

-

对于公共卫生与研究机构而言,它是“疫情分析仪”,基于地图呈现的历史与实时数据,研究人员可以进行深入的流行病学分析,模拟病毒传播路径,评估防控措施效果,为未来的公共卫生政策提供数据支持和理论依据。

-

对于社会公众而言,它是“生活导航仪”与“信息定心丸”。

- 出行参考:公众可以通过地图实时查看所在地和目的地的风险等级,了解当地的防控政策,规划安全出行路线,避开高风险区域。

- 风险自查:通过查看确诊病例活动轨迹在地图上的标注,可以快速比对自身行程,及时发现潜在风险,主动配合流调或进行核酸检测。

- 缓解焦虑:在信息不明朗时,人们容易因不确定性而产生恐慌,一张清晰、权威的疫情地图,将抽象的风险具体化、可视化,有助于公众客观认识所处环境的风险状况,减少不必要的猜测与恐慌,增强战胜疫情的信心。

理性看待与正确使用:超越地图的思考

我们也需认识到,疫情地图是工具而非全貌,在使用时,我们应保持理性:

- 关注数据时效与边界:疫情数据存在一定的报告延迟,地图显示的是截至某个时间点的状况,地图主要反映的是已发现的病例和轨迹,无法完全覆盖所有潜在风险。

- 理解统计口径:不同地区、不同时期对确诊病例、无症状感染者的判定和统计标准可能存在细微差异,需结合官方说明进行理解。

- 避免“地图歧视”与过度解读:不应因地图上某区域被标记为高风险,就对来自该地区的人员产生歧视或污名化,风险区域的划分是基于科学防控的需要,是动态变化的。

- 配合整体防控措施:查看地图了解信息是第一步,更重要的是严格遵守所在地的各项疫情防控规定,如佩戴口罩、接种疫苗、配合核酸检测、减少聚集等,将地图信息转化为实际的防护行动。

“疫情最新情况地图显示在哪里”这一问题的答案,指向的是一个集成了数据、技术、管理与关怀的现代化公共卫生应对体系,它如同迷雾中的灯塔,照亮了我们与病毒赛跑的征途,在继续依靠这一“导航仪”指引方向的同时,我们更应理解其背后的科学逻辑与防控精神,以理性的态度、积极的行动,共同织密筑牢疫情防控网,直至迎来最终的胜利曙光。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏