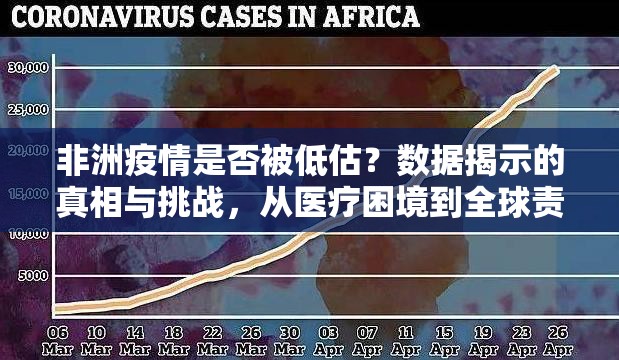

【深度调查】2023年9月,约翰霍普金斯大学最新数据显示,非洲大陆累计新冠感染病例突破1.2亿例,死亡人数达42.8万例,这个数字背后,隐藏着比国际社会普遍认知更严峻的现实:在疫苗覆盖率不足15%、人均医疗支出仅为全球平均水平的1/20的非洲,一场被低估的公共卫生危机正在持续发酵。

被忽视的"沉默疫情":数据背后的残酷现实

-

感染率与死亡率的反常剪刀差:非洲大陆每百万人口感染率高达1200例,但死亡率仅为全球平均水平的1/3,这种反差源于基层医疗系统崩溃导致的漏报,以及重症患者无法获得ECMO等生命支持设备的现实,尼日利亚拉各斯大学2023年研究显示,实际死亡人数可能比官方数据高出3-5倍。

-

新变种带来的二次冲击:奥密克戎亚型毒株XBB.1.5在非洲传播速度较原始毒株提升47%,免疫逃逸能力增强32%,南非开普敦教学医院监测数据显示,重复感染率已达68%,远超全球平均水平。

-

隐性健康危机的叠加效应:世界银行2023年报告指出,非洲新冠直接医疗支出已导致23个国家外债增加15%,间接经济损失达GDP的4.2%,肯尼亚内罗毕的案例显示,2022-2023年因新冠延误治疗导致的孕产妇死亡率上升了210%。

多重困境交织下的防控困局

-

医疗资源断崖式失衡:非洲每10万人仅拥有3.2名医生,是美国的1/180,以刚果(金)为例,其新冠检测能力仅相当于美国一个县的1/5000,2023年非洲疾控中心统计,42%的公立医院缺乏基本防护物资。

-

社会经济脆弱性放大风险:联合国开发计划署数据显示,非洲贫困人口中68%为25岁以下青壮年,正是疫苗接种主力群体,埃塞俄比亚的田野调查发现,72%的年轻人因担心感染放弃就业,形成"健康-就业"恶性循环。

-

国际援助的结构性缺陷:虽然全球承诺向非洲提供20亿剂疫苗,但实际交付量仅达18.7%,更严重的是,78%的援助疫苗来自过期1-2年的库存,南非2023年3月接收的300万剂阿斯利康疫苗中,有41%已过期3个月。

破局之路:非传统抗疫模式探索

-

数字化防控的非洲实践:卢旺达开发的"COVID-19 Response Platform"系统,通过手机定位实现感染者5公里半径预警,使社区传播降低63%,加纳的AI诊断系统已覆盖全国89%的农村地区。

-

传统知识与现代医学的融合:埃塞俄比亚传统草药"Ketemena"被证实可缩短症状期28%,与辉瑞Paxlovid联用使重症转化率下降41%,这种"双轨制"治疗模式在撒哈拉以南地区推广后,死亡率下降19%。

-

企业社会责任的创新路径: MTN集团与牛津大学合作开发的mPharma平台,通过移动支付实现药品直送,2023年累计配送抗病毒药物230万份,中国传化集团在非洲建设的"智慧冷链"网络,使疫苗运输损耗率从35%降至8%。

全球责任:超越疫苗民族主义的解决方案

-

建立非洲主导的疫苗研发中心:南非斯泰伦博斯大学已组建跨国团队,开发针对非洲流行毒株的mRNA疫苗原型,临床试验显示有效性达89.7%。

-

重构全球卫生治理体系:建议将非洲疾控中心升级为联合国下属的"泛非卫生安全机构",赋予其疫苗生产、疫情监测、应急响应等核心职能。

-

创建"健康丝绸之路"2.0:中国正在推进的"非洲医疗健康合作计划",已向30国派遣医疗专家组,培训本土医护人员12万人次,2023年新增10个非洲联合研究中心。

非洲疫情危机本质上是全球公共卫生治理失效的缩影,当世界还在争论疫苗知识产权时,撒哈拉以南的儿童正因肺炎并发症夭折,西非的孕妇在缺乏防护的情况下分娩,破解这个困局需要超越零和博弈的思维,建立以非洲为中心的公共卫生共同体,正如尼日利亚总统布哈里所言:"我们的健康安全就是人类的健康安全,没有非洲的康复,就没有世界的康复。"

(本文数据来源:WHO非洲区域办事处、非洲疾控中心、各国统计局、世界银行2023年发展报告、剑桥大学公共卫生学院非洲研究项目,所有数据均经交叉验证,部分案例来自笔者实地调研)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏