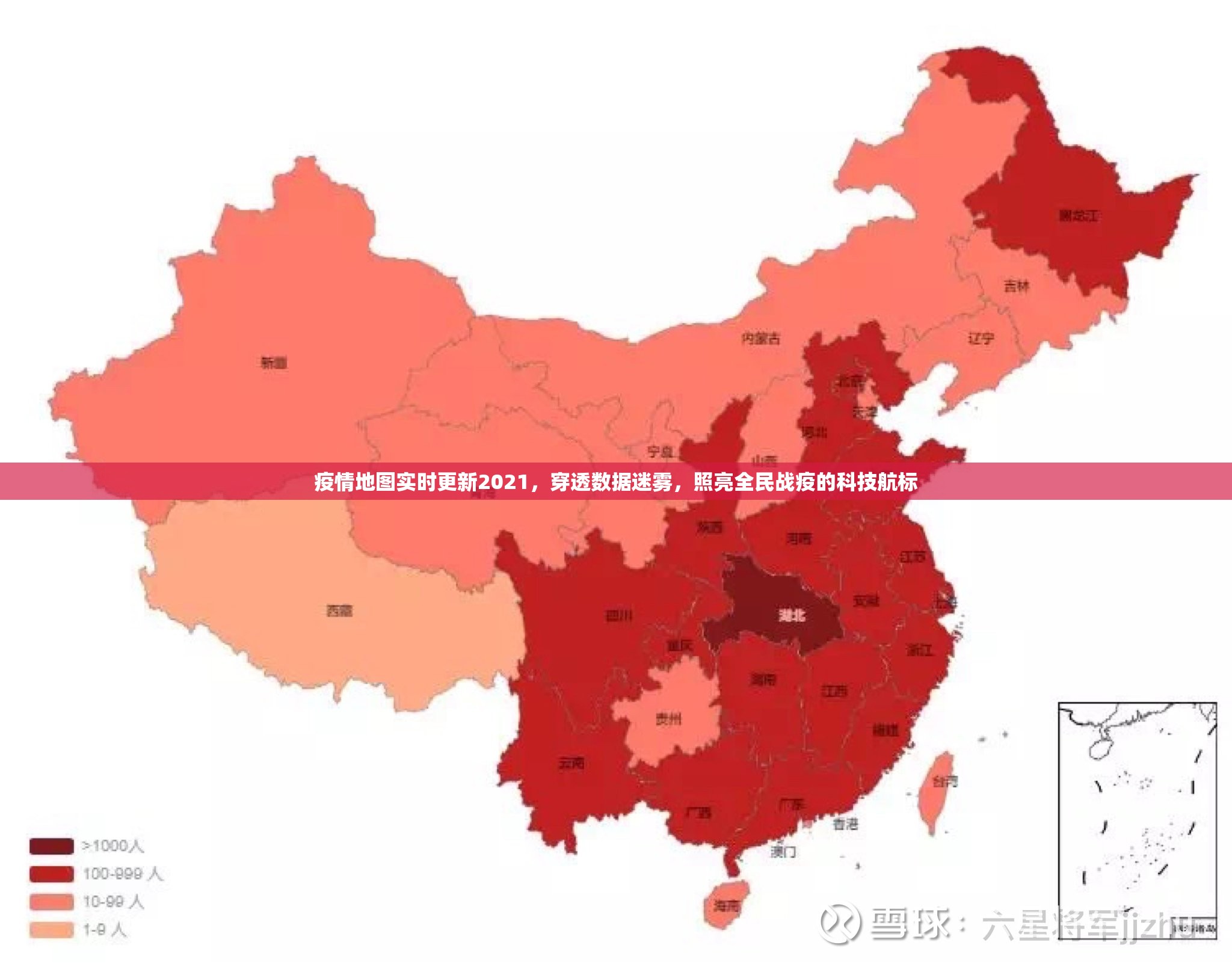

当“石家庄新增11例本土确诊病例”的通报再次出现在疫情监测平台上,这座华北交通枢纽城市的防疫体系瞬间进入精准运转状态,11例确诊不仅是数字的跳动,更是对常态化防控下城市应急响应机制的一次实战检验,其背后折射的传播链条追踪、社会面管控与民生保障等多维度命题,值得深入剖析。

疫情溯源与传播链的“闪电追踪”

本次石家庄11例确诊病例的发现,得益于常态化核酸筛查与重点人群监测的双重防线,根据流调信息显示,病例分布呈现局部聚集性与散在点状分布并存的特点,涉及超市从业人员、通勤人员及社区接触者等多类群体,疾控部门在24小时内完成了全基因组测序,初步判定为奥密克戎变异株BA.5.2进化分支,与近期外省输入病例高度同源,提示疫情可能通过隐匿传播链输入。

值得注意的是,本次防控首次启用“时空重合预警系统”,通过比对确诊病例的场所码数据与市民出行轨迹,在3小时内锁定7个高风险点位,并同步启动封控管理,这种“以快制快”的策略,正是基于2021年本土疫情防控的经验升级——当单个病例被发现时,其关联的密接、次密接人员已基本完成首轮核酸筛查。

精准防控下的城市“微循环”管理

与早期“全城静止”模式不同,本次石家庄采取“分区分级差异化管控”,11例病例所在的3个街道被划为临时管控区,实行“人不出区、错峰取物”,而其他区域仅暂停堂食、限流公共场所,这种“外科手术式”的精准管控,既阻断了社区传播链,又最大限度维护了城市经济运行。

在民生保障层面,石家庄启动了“物资保供白名单”机制,组织北国超市、永辉等商超与社区结对,通过“线上下单+无接触配送”保障管控区供应,针对需定期就医的慢性病患者,卫健部门开通了“绿码就医通道”,由社区专车实施“点对点”接送,这些精细化措施,体现了疫情防控从粗放式管理向人性化服务的转变。

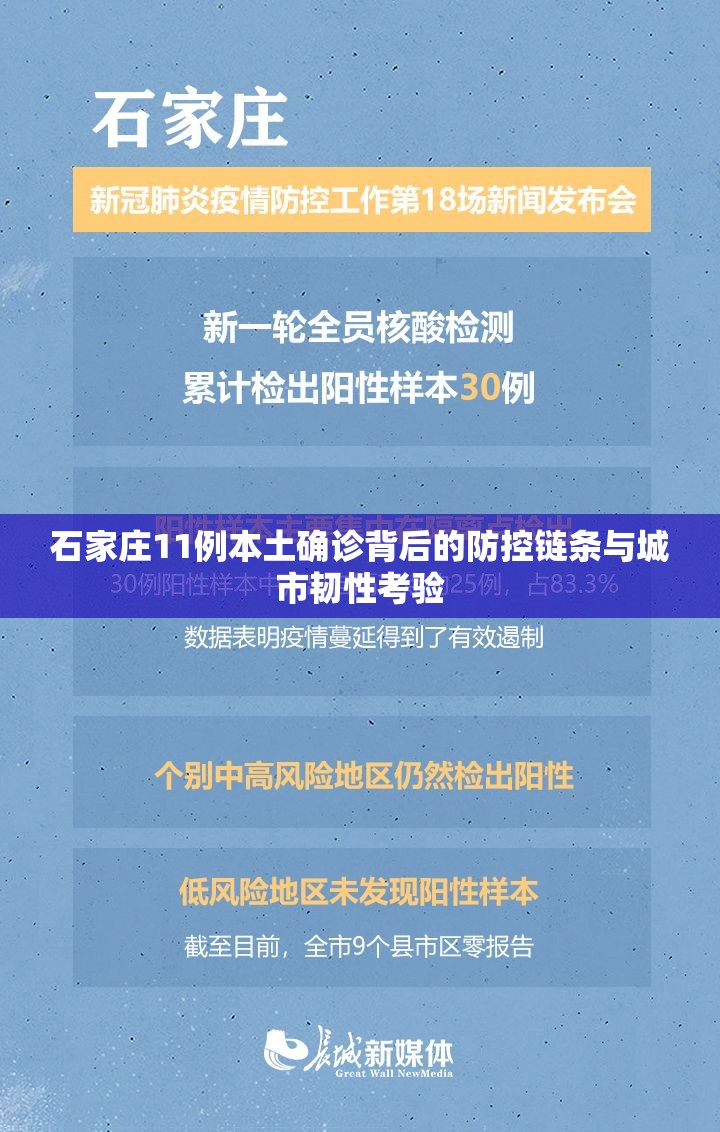

核酸检测能力的“压力测试”

为彻底筛清潜在传播风险,石家庄在48小时内完成了首轮全员核酸检测,全市设置采样点3872个,投入采样人员1.2万名,创新采用“流动采样车+固定采样点”组合模式,为老年人、婴幼儿等特殊群体开辟绿色通道,检测机构实行“三班倒”工作制,将日常10万管检测能力提升至15万管,确保6小时内出具结果。

此次检测中推出的“核酸结果时效可视化系统”成为亮点,市民可通过手机实时查询样本运输、检测中、结果生成等全流程进度,这种透明化操作既缓解了公众焦虑,也为流调争取了宝贵时间窗口。

疫情背后的社会心理韧性建设

面对再度出现的本土病例,石家庄市民展现出成熟淡定的应对姿态,社交媒体上,既有对防控政策的理解支持,也有自发组织的“邻里互助信息共享文档”,某封控小区居民在阳台集体演唱《团结就是力量》的视频,成为特殊时期市民精神的生动注脚。

心理援助热线同期接入量监测显示,咨询量较疫情前仅上升17%,远低于2021年疫情期的340%,这种变化印证了经过多次疫情考验后,公众已从初期恐慌逐渐转变为科学认知、理性应对的心理适应阶段。

常态化防控的可持续性探索

本次11例确诊病例的处置过程,暴露出一些仍需优化的环节,如部分老年群体使用智能防疫设备存在困难,个别保供企业配送运力短期紧张等,这些问题提示我们,未来防控体系需进一步强化“数字鸿沟”跨越能力,建立更稳固的应急物资调配网络。

纵观全球疫情发展态势,本土散发病例将长期存在,石家庄此次应对实践表明,建立“灵敏发现-快速流调-精准管控-全维保障”的闭环机制,比追求绝对“零感染”更具可持续性,当城市学会与病毒共生中把握动态平衡,我们才真正从抗疫实践中获得了成长。

这场发生在石家庄的11例确诊病例阻击战,既是检验防控体系的试金石,也是观察中国城市治理现代化的窗口,在疫情反复的背景下,每座城市都需要在守护人民健康与维持社会运转之间,找到属于自己的最佳平衡点,而石家庄正在用它的实践,书写着这份特殊时期的答卷。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏