(独家深度解析:被“调休”重置的集体记忆与时间感知)

时至今日,当我们再度回望2020年,脑海中浮现的往往是疫情初期的惶恐、漫长的居家隔离以及被打乱的生活节奏,在众多宏大的历史叙事缝隙中,有一个看似微不足道却又与亿万人息息相关的细节,如同一个时间线上的奇异折痕,至今仍会让一些人感到一丝时空错乱——那就是2020年的“五一”调休,是那个被安排上课或上班的周日,我们到底在上周几的课?

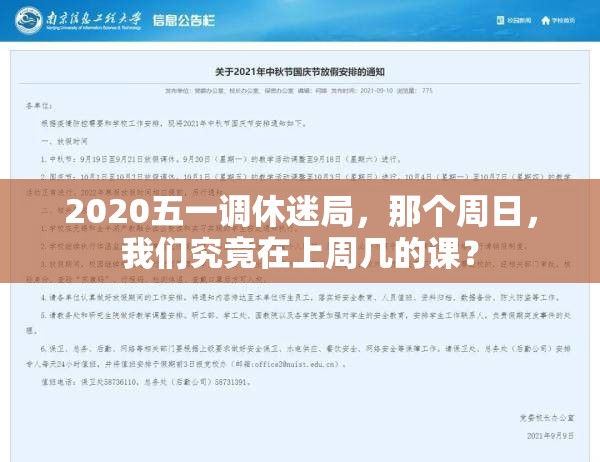

要解开这个谜题,我们首先需要复盘2020年那个特殊的“五一”假期安排,根据当时的国务院办公厅通知,2020年劳动节放假安排为:5月1日(星期五)至5月5日(星期二)放假调休,共5天,4月26日(星期日)、5月9日(星期六)上班。

关键点就出在4月26日(星期日) 这个日期上,按照常规的周末与工作日对应关系,周日之后是周一,但在这个被精心“设计”的假期链条中,4月26日这个本应休息的周日,被征用为工作日,它顶替的是哪一天呢?

逻辑链条是这样的:5月4日(星期一)和5月5日(星期二)这两天本来是非假期的正常工作日,因为它们被划入了假期,所以需要提前“偿还”,4月26日(周日)便对应上了5月4日(周一) 的工作安排,同理,5月9日(周六)对应的是5月5日(周二)的工作安排。

对于广大学生和遵循法定假期的工作者而言,2020年4月26日那个星期日,他们上的是“星期一”的课(或进行星期一的工作)。

这个答案本身清晰明了,但围绕它所产生的社会现象和集体心理,却远比一个简单的日期对应要丰富和深刻。

“时间错乱”与集体记忆的混淆

“调休”作为一种具有中国特色的假期安排模式,其核心逻辑是“借假”,本质上是时间的一种“乾坤大挪移”,它虽然凑出了令人向往的5天“小长假”,但也粗暴地打断了人们习以为常的“七日周期”节律,当周日清晨的闹钟响起,人们的大脑却还停留在“周末模式”,而日程表上却赫然列着周一的课程表或工作计划,这种生理节律与社会时钟的冲突,造成了普遍的“时间错乱感”。

更有趣的是,由于这种安排并非每年固定(每年的五一调休方案可能微调),且2020年距今已有数年,加之疫情期间时间感知本身就被高度压缩和扭曲,导致许多人的记忆出现了模糊,当我们现在试图回忆时,会不自觉地用后来的、更常规的调休经验去覆盖2020年的独特安排,从而产生“那天是不是上周二的课?”之类的疑问,这个小小的疑问,恰恰成为了那个特殊年份集体记忆的一个独特注脚。

被“重置”的一周与效率的悖论

那个被“借用”的周日,不仅仅是一个普通的工作日,它重置了整个一周的开启方式,通常情况下,周一是承上启下、充满规划的一天,但当周一的内容被前置到周日,整个时间流就显得格外别扭,人们可能在那个周日忙于处理本该在下周一才出现的事务,而到了真正的周一(4月27日),却发现节奏被打乱,因为一部分“的工作已经被提前消化,另一部分则可能因为假期临近而陷入等待状态。

从管理者和教育者的角度看,这种安排旨在保证总课时和工时的“物理守恒”,看似公平,但从实际效果看,强行拼接的长假前后,往往伴随着效率的洼地,节前,人心思假,难以专注;节后,则需要更长的“假期综合症”恢复期,那个被牺牲的周日,其工作效率和学习效果,往往要大打折扣,这不禁让人思考,用两个完整的周末去换取一个被割裂的长假,其性价比究竟如何?这或许是一个永远在争论,却难有定论的话题。

数字时代下的时间管理与个体应对

2020年的另一个背景是,线上办公和线上教学正在大规模普及,对于许多学生和白领而言,那个周一的课,可能是在家里的电脑前上的,这种时空的进一步分离——在家(休息空间)上工作日的课——加剧了时间感知的混乱,钉钉、企业微信、腾讯会议等工具的通知,成为了新的、更强势的时间指挥棒,覆盖了日出日落、周末周日的自然节律。

面对这种由国家层面主导的“时间规划”,个体也发展出了一套应对机制,从提前规划行程、调整生物钟,到在社交媒体上调侃、抱怨以宣泄情绪,“调休”已成为一个周期性的公共话题,人们一边享受着长假的便利,一边咀嚼着调休带来的不适,这种复杂的情绪,本身就是现代人生活状态的一种真实写照。

当我们最终确认2020年五一调休的那个周日(4月26日),上的是星期一的课时,我们回顾的不仅仅是一个简单的时间换算问题,我们是在审视一个特殊历史节点下,国家政策、社会运行、个体生活与时间观念之间复杂的互动关系,那个被“挪用”的周日,像一块嵌入时间之流的路标,提醒着我们2020年的非同寻常——不仅是疫情,也包括我们对待和感知时间的方式,都经历了深刻的重塑,每一次对“那天到底上周几的课”的追问,都是一次对那段集体记忆的打捞,一次对我们在宏大叙事之下,微观生活细节的温情回望。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏