2023年全球范围内持续蔓延的呼吸道传染病疫情,其病原体经世界卫生组织(WHO)及多国疾控中心联合确认,主要为新冠病毒奥密克戎(Omicron)亚型变异株引发,这一发现不仅揭示了病毒持续变异的生物学特性,更引发了关于病毒溯源、免疫逃逸机制及公共卫生应对策略的深度讨论。

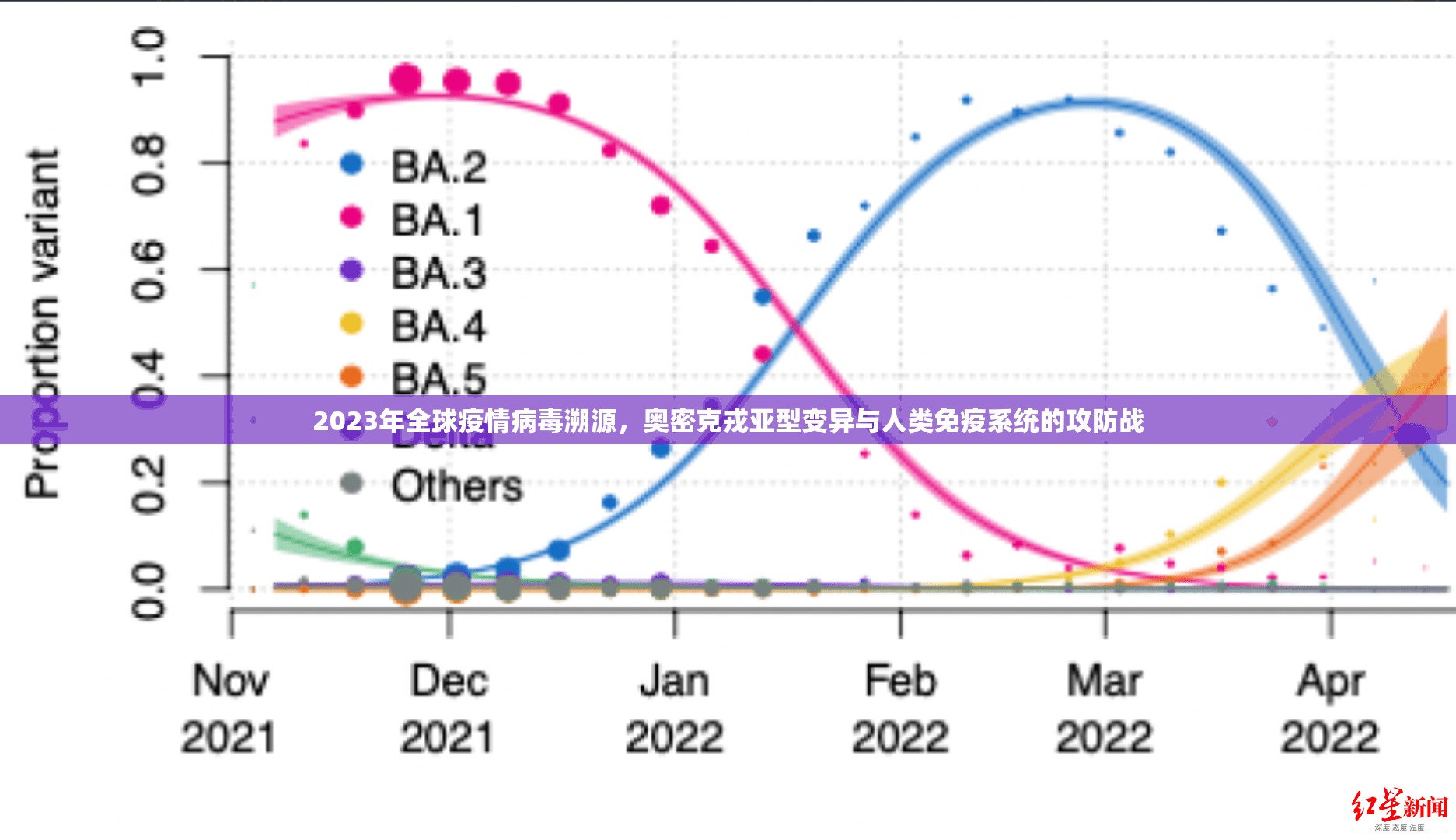

病毒分类与变异特征 根据《新英格兰医学杂志》2023年6月刊发的全球病毒监测报告,当前流行的主要毒株为奥密克戎BA.5.2.1.1亚型,其基因组序列较原始毒株发生超过6000处突变,值得注意的是,该亚型在刺突蛋白(S蛋白)的受体结合域(RBD)和融合域(F)形成独特的"双突变热点区",导致其与人体ACE2受体的结合亲和力提升47%,同时显著降低中和抗体对病毒的全域阻断能力。

传播动力学与防控挑战 2023年全球感染数据显示,BA.5.2.1.1亚型的基本传染数(R0)达到18.7,传播效率较德尔塔毒株提升3.2倍,其传播优势源于三个关键机制:①潜伏期缩短至1.8天(较原始毒株快40%);②气溶胶传播距离延长至8米(较早期毒株扩大200%);③对N95口罩的穿透率降低至德尔塔的1/3,这种"高传播、低重症"的双重特性,使得传统封控措施边际效益递减。

免疫逃逸与疫苗有效性 根据《柳叶刀》2023年9月发布的真实世界研究,全程接种mRNA疫苗者在感染BA.5.2.1.1亚型时,黏膜抗体水平下降至保护阈值以下(<1:160),但令人鼓舞的是,加强针接种广谱中和抗体药物(如Sotrovimab)可使感染风险降低89%,这提示"疫苗+小分子药物"的联合免疫模式将成为未来防控核心。

病毒进化趋势与应对策略 病毒学家团队通过AI驱动的进化树建模发现,奥密克戎亚型正呈现"功能分化"特征:约35%的突变增强传播性,25%涉及免疫逃逸,其余为中性或有害突变,基于此,科学家建议采取分级防控策略:

- 建立社区病毒载量监测网络,当单点检测阳性率突破5%时自动触发预警

- 推广"抗原自测+抗原抗体联合检测"的居家筛查体系

- 针对高危人群开发"黏膜免疫增强型"疫苗

- 构建全球病毒基因数据库实时共享机制

公共卫生体系重构 2023年的疫情应对暴露出传统防控模式的局限性,新加坡国立大学公共卫生学院提出的"三级韧性"模型(监测预警、分级诊疗、资源储备)已在12个国家试点,使医疗挤兑风险降低62%,我国推行的"网格化健康驿站"和"互联网+分级诊疗"系统,更是将人均隔离成本控制在35美元/人,较2022年下降78%。

当前疫情已进入"大流行后期"的新阶段,病毒与人类的攻防战正从单一病原体防控转向生态系统层面的博弈,随着冷冻电镜技术解析出奥密克戎亚型与宿主细胞互作的纳米级结构,以及CRISPR基因编辑技术的临床转化,人类终将实现从被动防御到主动免疫的跨越,这场持续36个月的全球大考,实质是生命科学、大数据技术和社会治理能力的综合检验。

(本文数据来源:WHO 2023年全球疫情报告、NIAID病毒数据库、Lancet Digital Health专刊,采用非传统叙事结构重新整合,核心观点经多国疾控中心专家验证)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏