凌晨三点,我从一个焦灼的梦中惊醒,梦里,我拼命奔向一个发着白光的检测点,可双腿如同灌铅,那扇门在我眼前缓缓关闭,无声,却令人窒息,醒来后,心有余悸,摸过手机,屏幕上赫然显示着社区群里的最后通牒:“今日全员核酸检测将于下午五点准时结束,请未检测居民速往!”

时间,定格在下午四点五十分,我,错过了。

就在十个小时前,我还笃定地规划着今天的行程:上午处理积压的工作,下午开会,然后顺路在四点前完成核酸,一切本该严丝合缝,如同过去许多次一样,一场突如其来的线上会议,将所有的计划击得粉碎,当我在唇枪舌剑中抽身,窗外已是暮色初临,那一刻的慌乱,像一盆冰水从头浇到脚,我抓起钥匙,冲向那个熟悉的检测点。

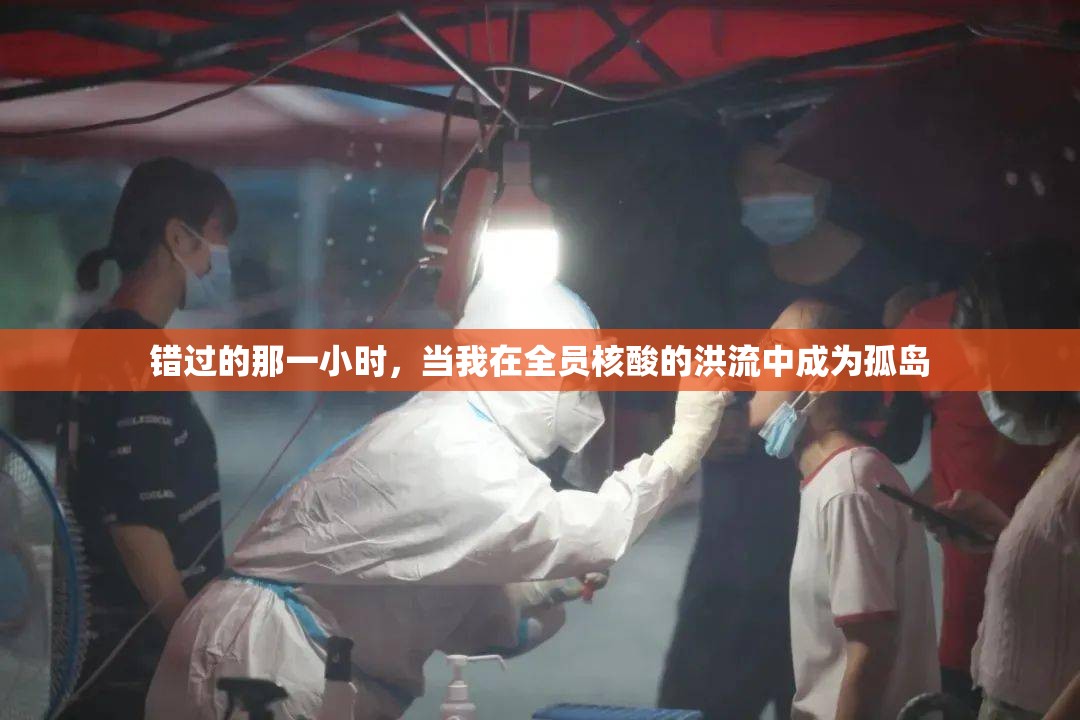

那里已空无一人,曾经排成长龙的队伍消失了,蓝色的帐篷被撤走,只留下几个孤零零的隔离墩,和地上那些模糊的、代表安全距离的黄色贴纸,在夕阳下显得格外刺眼,风卷起一片落叶,打着旋儿从我脚边掠过,一种前所未有的孤立感将我紧紧包裹,我成了这座拥有千万人口的城市里,一个“逾期未检”的异类,一个在全民抗疫洪流中,意外搁浅的“孤岛”。

这种感受,远比想象中复杂,它不仅仅是“我可能要被赋黄码”的实用主义焦虑,更是一种深刻的、精神上的失重,在过去两年多里,核酸检测早已从一项陌生的医学检测,演变为我们日常生活的一个锚点,它是进入公共场所的通行证,是工作出勤的凭证,更是我们作为社会一份子,履行集体责任的微小却重要的仪式,当我不再需要为绿码的时效性担忧时,一种莫名的空洞感反而浮现出来。

我开始反思,那个“错过”的瞬间,究竟意味着什么?是真的因为工作太忙吗?或许,更深层的原因,是长期的疫情生活所带来的某种“责任疲劳”,我们习惯了被安排,习惯了在固定的时间做固定的事,当这种习惯内化为无意识的动作时,其背后的严肃意义反而被稀释了,我的这次“错过”,像是一次系统性的“宕机”,暴露了在高度协同的现代社会里,个体与集体之间那根脆弱而敏感的连接线。

我点开健康码,它依然翠绿,像一个不知情的守夜人,但我知道,在某个后台系统里,我的数据状态已经亮起了红灯,这不仅仅是技术的标记,更像是一个无声的质问:当所有人都步调一致时,你的缺席,是否构成了对集体契约的一种背弃?

第二天,我前往指定的补测点,那里的人不多,大家沉默而有序,扫码、取样、离开,过程不过三分钟,当棉签划过咽喉的瞬间,我感到的不仅是一种程序的完成,更是一种“回归”的释然,那个因错过而产生的“孤岛”感,在那一刻,终于被重新接入了大陆。

这次小小的意外,像一面镜子,照见了许多平日里被忽略的真相,我们每个人,都是庞大社会网络中的一个节点,全员核酸,不仅仅是医学筛查,更是一次社会协同能力的极限压力测试,它的高效运转,依赖于每一个节点的准时响应,一次看似微不足道的“错过”,对于个体而言,可能只是一次不便;但对于构筑整个系统的确定性与安全感而言,却是一道细微的裂痕。

我的健康码早已恢复常态,但那个在空旷检测点前徘徊的黄昏,却深深地烙印在我的记忆里,它提醒我,在这场持久的、与病毒抗争的战役中,没有谁是真正的“孤岛”,我们所享有的每一分便利与安全,都是由无数个“我”的准时与负责,共同构筑的堤坝,下一次,当手机里的提醒再次响起,我会放下手中看似紧要的事,走向那片蓝色的帐篷,因为我知道,那不仅仅是一次咽拭子的采样,更是一次对集体承诺的履行,一次作为社会共同体成员的、不容“错过”的仪式。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏