新冠疫情何时真正结束?一场没有终点的“终点”与人类社会的韧性适应**

引言:一个全球性的追问

“新冠疫情到底什么时候能结束?”这或许是自2020年初以来,萦绕在每个人心头最沉重、也最迫切的问题,从最初对短暂封锁的忍耐,到对疫苗问世的热切期盼,再到对变异毒株的疲于应对,我们对于“结束”的渴望从未停止,回答这个问题,远比给出一个具体日期复杂,新冠疫情的“结束”,并非像关掉开关一样瞬间完成,而更像一场漫长的日落,是一个从“全球大流行”过渡到“地方性流行病”并最终融入“新常态”的渐进过程,它的终点,不取决于单一因素,而是医学、社会、政治和心理多重维度共同作用的结果。

医学意义上的终结:病毒与人类的持久博弈

从纯粹的医学和流行病学视角看,一场大流行的结束,通常意味着病毒在全球范围内不再造成大规模的、超出医疗系统负荷的感染和死亡,其标志主要有三:

- 病毒的稳定与弱化: 理想情况下,病毒通过变异,其毒力逐渐减弱,传播力虽可能增强,但导致的重症率和死亡率显著降低,如奥密克戎变异株所展现的趋势,病毒进化充满不确定性,未来是否会出现更危险的变异株仍是最大变数,病毒的终结,不是其消失,而是它与人类免疫系统(包括自然感染和疫苗接种获得的免疫)达成一种“尴尬的共存”。

- 高度稳固的免疫屏障: 通过大规模疫苗接种和自然感染,在全球人口中建立起牢固的免疫屏障,是遏制大流行的关键,但目前全球疫苗接种率极不均衡,许多欠发达地区的低接种率成为了病毒滋生和变异的温床,拖累了全球抗疫步伐,只要世界上还有一个角落疫情未被控制,全球就仍面临风险。

- 特效药物的普及: 高效、易得、廉价的特效抗病毒药物的出现,能将新冠病毒感染从“致命威胁”降格为“可治疗的疾病”,极大减轻医疗系统压力和民众的恐惧心理,目前虽已有相关药物,但其可及性和价格仍是全球性挑战。

医学上的“结束”是一个动态目标,它要求全球协作,补齐免疫短板,并时刻警惕病毒的变异,世界卫生组织宣布“国际关注的突发公共卫生事件”的终止,将是一个重要的官方信号,但这并不代表病毒本身消失了。

社会政治层面的终结:从紧急状态到常态化管理

疫情的社会政治终结,指的是各国政府解除因疫情而采取的紧急状态和强制性措施(如封锁、强制口罩令、旅行限制等),将防疫工作从“战时机制”转入常态化的公共卫生管理轨道。

这个过程因国而异,很大程度上取决于各国政府的风险评估、医疗资源的承压能力以及公众的耐受度,我们可以看到,一些国家在奥密克戎波峰过后,已纷纷取消防疫限制,试图“与病毒共存”,重启经济和生活,这标志着在这些区域,疫情在政策层面已“结束”。

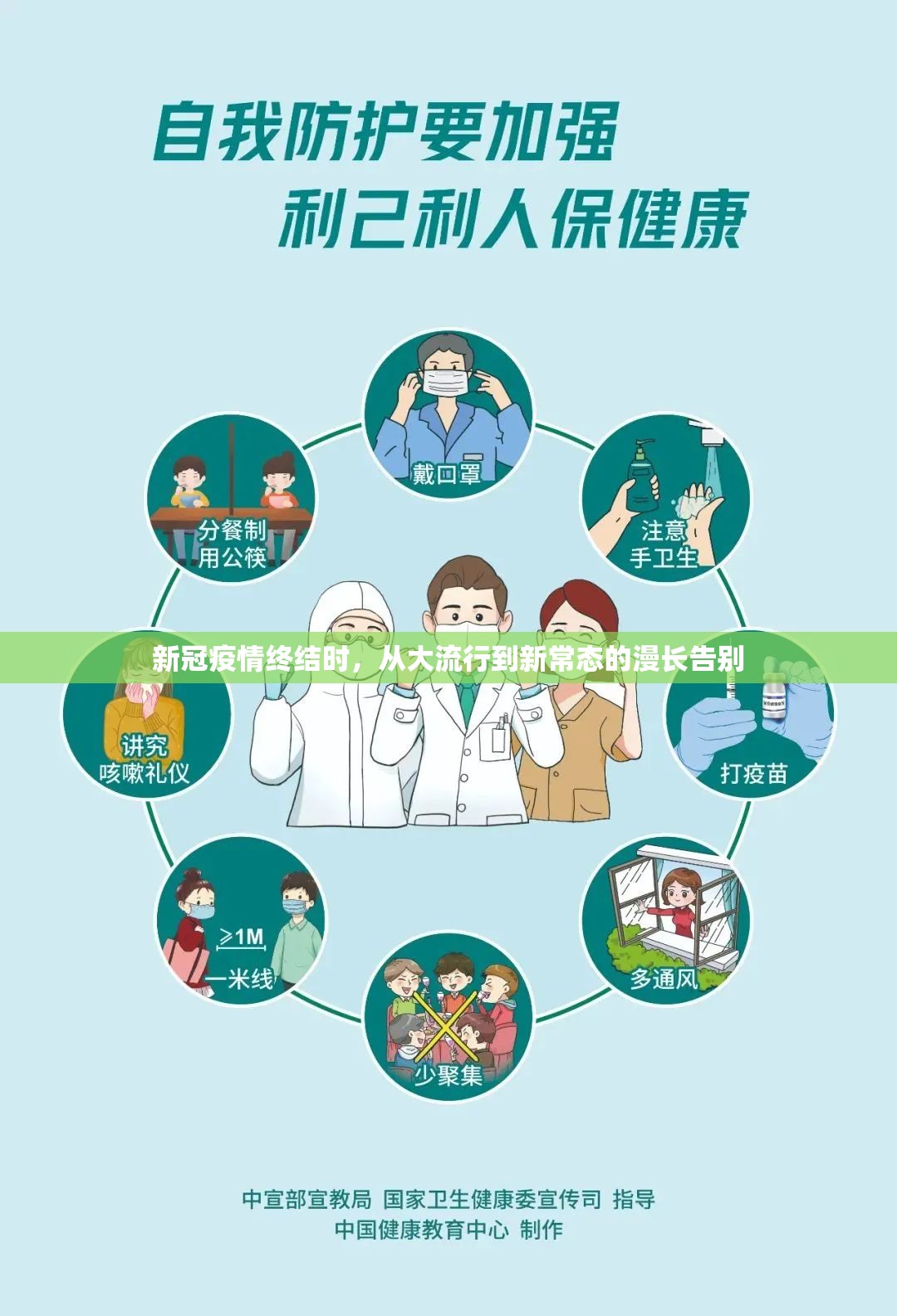

这种“结束”是脆弱且可逆的,一旦出现新的、更具威胁的变异株,社会政治层面的防疫措施很可能迅速回调,这种终结也引发了深刻的伦理讨论:在保护脆弱群体和恢复社会活力之间,应如何取舍?当政府不再强制时,个人责任又该如何体现?这标志着抗疫主体从政府转向了社会与个人。

心理层面的终结:集体创伤的愈合与恐惧的消散

或许,最漫长、也最深刻的终结,发生在每个人的内心,疫情的三年,给全球民众带来了巨大的集体心理创伤——对疾病的恐惧、失去亲人的悲痛、社交隔离的孤独、对未来不确定的焦虑。

心理层面的“结束”,意味着人们能够不再被疫情主导情绪和决策,能够坦然地进行社交、旅行、规划未来,而不再将新冠病毒视为日常生活的主要威胁,这需要时间,甚至比病毒本身的消退更需要时间,对于丧亲者而言,伤痛可能永远无法完全“结束”,社会的心理健康支持体系将面临长期挑战。

终点并非句号,而是新的序章

新冠疫情没有一个 universally agreed upon 的“结束日”,它更像是一曲渐弱的乐章,在不同国家、不同领域、不同人的心中,以不同的节奏和方式缓缓落幕,我们正在经历的,正是从“大流行”到“地方性流行”的历史性转变。

与其执着于一个具体的日期,我们更应关注如何加速这一过程的到来:继续支持疫苗和药物的研发与公平分配,加强全球公共卫生合作,构建更具韧性的医疗体系,并学会与不确定性共处,新冠疫情永久地改变了世界,它教会了我们关于全球连通性、科学的重要性以及社会脆弱性的深刻一课。

疫情的“结束”,并非回到2019年,而是进入一个融入了新冠记忆、积累了防疫经验、更加珍视健康与联系的“新常态”,这场漫长的告别,最终考验的是人类社会的学习能力、适应能力和团结精神,终点线或许模糊,但前行本身,就是意义所在。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏