“新冠疫情什么时候解封的啊?”这个问题背后,承载着无数人的集体记忆与复杂情感,当我们回望那段特殊时期,会发现“解封”并非一个简单的时间点,而是一个层层推进、充满矛盾与希望的社会进程,从物理隔离的解除到心理防线的重建,中国社会走过了一条艰难却坚定的道路。

2022年12月7日,国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》,标志着中国疫情防控进入新阶段,这一被民间普遍视为“全面解封”的时间节点,并非突然降临,在此之前,已有层层铺垫:2022年11月11日,“二十条”优化措施公布;12月13日0时,“通信行程卡”服务正式下线,这些政策调整如同解冻的春水,逐渐融化了持续近三年的疫情坚冰。

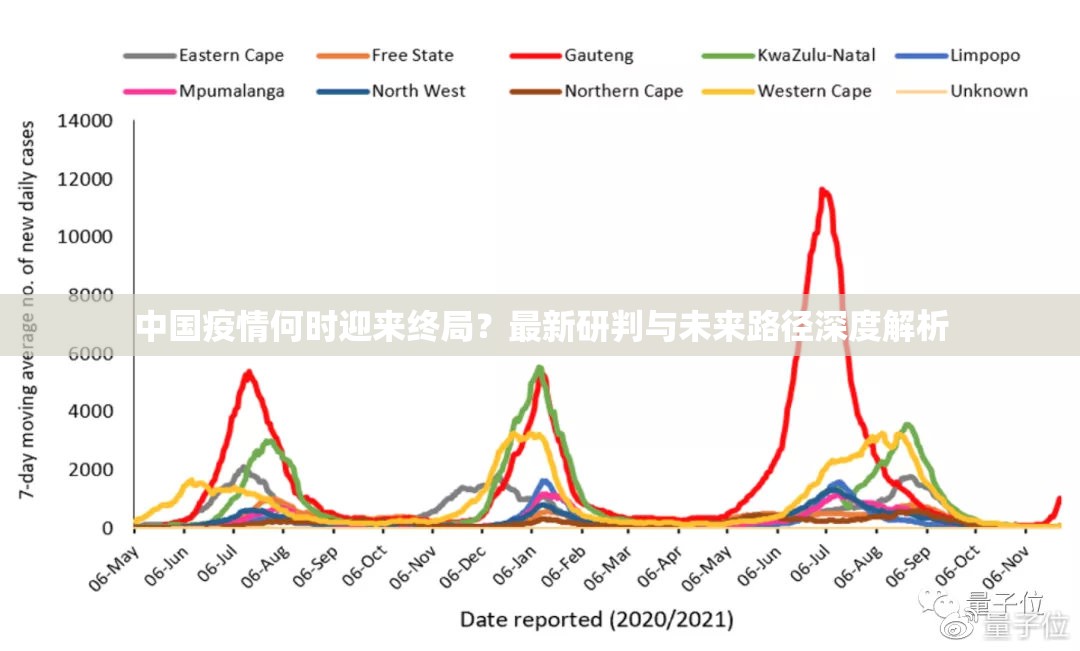

将目光仅仅锁定在某个具体日期上,会让我们忽视解封过程的复杂性,不同地区的解封步伐并不一致——石家庄在2022年11月试点放开,广州随后跟进,而北京、上海等特大城市的政策调整则更为谨慎,这种差异化的解封策略,反映了中国在面对重大公共卫生危机时的审慎与智慧。

从全球视角看,中国的解封时间线有其特殊性,当欧美国家在2021年陆续选择“与病毒共存”时,中国坚持动态清零政策直至奥密克戎毒株致病性显著减弱、疫苗接种率提高之时,这种时间差背后,是不同的国情考量与价值选择,数据显示,中国全人群疫苗全程接种率超过90%之时,才是解封的医疗基础稳固之日。

物理层面的解封相对容易,但心理层面的“解封”却是一个更为漫长的过程,当公共场所的隔离栏被拆除后,许多人依然保持着安全距离的习惯;当口罩令解除后,仍有相当比例的人群选择继续佩戴,这种心理惯性,体现了重大公共卫生事件对集体潜意识的深刻影响,社会学家指出,从“疫情心态”到“常态心态”的转变,可能需要一代人的时间。

经济层面的解封同样面临挑战,餐饮、旅游、影视等行业在政策解封后并未立即迎来V型反弹,而是经历了一个缓慢的复苏过程,消费者的信心重建需要时间,商业模式的调整需要空间,这些都不是一纸文件能够立即解决的,2023年春季的消费数据显示,虽然线下消费逐渐回暖,但消费结构已经发生深刻变化,线上线下融合成为新趋势。

解封不等于疫情结束,而是意味着防控策略的转变,国家疾控局多次强调,解封后要继续做好重点机构、重点场所、重点人群的防控工作,医疗系统的压力测试从未停止,分级诊疗体系的完善、重症医疗资源的扩充,这些都是解封后仍在进行的重要工作。

当我们今天再问“新冠疫情什么时候解封的啊”,答案已经超越了具体日期的范畴,真正的解封,发生在我们能够理性回顾这段历史之时,发生在我们重建社会信任之日,发生在我们将疫情教训转化为公共卫生进步动力之刻,从2020年武汉解封的地方性尝试,到2022年底全国性政策调整,再到后疫情时代的社会心理调适,中国的解封之路是一条立足国情、尊重科学的道路。

历史将会记住,一个拥有14亿人口的大国,如何在保护人民生命健康与维护社会正常运行之间寻找平衡,解封不是终点,而是新生活方式的起点,当我们能够平静地讨论“疫情什么时候解封”这个问题时,恰恰证明我们已经在心灵层面开始了真正的解封。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏