“疫情什么时候结束啊?”——这或许是近三年来,全球亿万民众心中反复叩问,却始终未能获得标准答案的问题,每当有新的变异株出现,每当防控政策有所调整,这个问题的热度便会再次燃起,我们渴望一个确切的时间点,一个可以宣告彻底胜利的里程碑,最新的消息和科学共识指向一个更为复杂的现实:疫情的“结束”并非一个瞬间的句点,而更像一个漫长渐弱的省略号,我们正学习与病毒共存,并在不确定中重新锚定生活的坐标。

“结束”的定义嬗变:从“清零”到“常态化管理”

在疫情之初,许多人想象中的“结束”,是病毒像SARS一样被彻底消灭,从此销声匿迹,但随着新冠病毒展现出其强大的变异能力和传播力,这种期望逐渐被更为现实的图景所取代,世界卫生组织以及各国疾控专家多次指出,新冠病毒很可能将与人类长期共存,成为一种常见的呼吸道病毒,类似于流感。

我们今天探讨的“结束”,其内涵已经发生了根本性的变化,它不再是指病毒的完全消失,而是指疫情对社会运转、民众生命健康的威胁降至一个可接受、可管理的较低水平,这意味着:

- 医疗系统承压能力:即使出现感染波峰,医疗资源也不再被挤兑,能够从容应对。

- 重症与死亡率:通过疫苗接种和有效药物,将重症率和死亡率控制在极低水平,特别是保护高危人群。

- 社会心态的平复:公众对病毒的普遍恐惧感下降,能够以平常心看待零星散发病例,生活秩序不再因疫情而陷入大规模停滞。

从这个角度看,疫情的“结束”是一个动态的过程,而非一个静态的结果。

最新科学进展:病毒变异、疫苗与药物的三角博弈

要判断疫情走向,我们必须关注病毒、疫苗和药物这三者之间永不停歇的博弈。

-

病毒变异:奥密克戎之后,路在何方? 奥密克戎及其亚变种是当前全球绝对的主导毒株,其特点是传播力极强,但致病性相对减弱(尤其对已接种疫苗或既往感染者),最新消息显示,变异仍在持续,如BA.4、BA.5以及后续的BQ.1、XBB等分支,其主要趋势是免疫逃逸能力增强,这意味着即使曾经感染或接种疫苗,仍可能被再次感染,但免疫记忆通常能有效防止重症。 科学家们正在密切监测,下一个“需要关注的变异株”会何时出现,目前普遍认为,病毒向着更高传播性和更强免疫逃逸的方向进化是大概率事件,但是否会突然逆转向高致病性演变,尚无法预测,这构成了最大的不确定性。

-

疫苗与药物:我们手中的盾与矛 疫苗方面,最新进展集中在二代多价疫苗上,这些疫苗不再只针对原始毒株,而是同时包含了奥密克戎变异株的成分,能提供更广泛的保护范围,尤其是在预防有症状感染和重症方面效果更佳,多个国家已批准并开始接种这类更新版疫苗,作为加强针使用。 药物方面,抗病毒特效药(如Paxlovid、莫诺拉韦等)的研发和普及是另一大进展,它们能在感染早期有效抑制病毒复制,显著降低高危人群发展为重症的风险,这些药物的可及性正在不断提高,成为我们与病毒共存的重要底气。

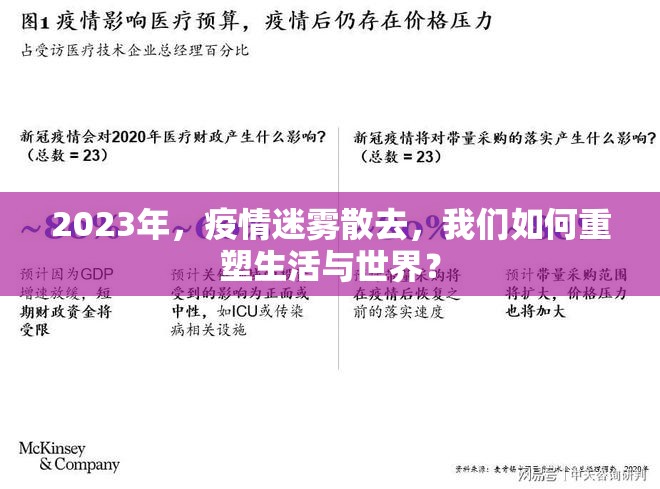

全球态势与本土策略:不均衡的“终点线”

全球疫情的“结束”是不同步的,各国依据自身免疫屏障水平(自然感染+疫苗接种)、医疗资源和社会文化,采取了差异化的应对策略,许多国家已全面放开社交限制,将新冠病毒视为流感等常规传染病进行监测和管理。

对于中国而言,“结束”的路径有其独特性,在坚持“动态清零”总方针,最大限度保护人民生命安全和身体健康的同时,也在不断因时因势优化防控措施,最新的消息是,随着对病毒认识的深化和防控经验的积累,措施正变得更加科学、精准,努力用最小的代价实现最大的防控效果,这包括大力推进疫苗接种(尤其是老年人)、分级分类诊疗方案的完善、抗原检测的推广、以及精准划定风险区域等,这些都是在为最终平稳过渡到“常态化管理”阶段积攒条件、夯实基础。

我们的当下:在不确定性中构筑“心理韧性”

在等待一个宏观的“结束”宣告时,我们个体的生活仍需继续,与其焦虑地追问一个无人能给出的确切日期,不如将焦点转向如何在此刻构筑我们生活的确定性和幸福感。

- 接纳不确定性:认识到不确定性本身就是生活的一部分,疫情只是将其放大了,学会与不确定性共处,是当代人的必修课。

- 关注可控之事:我们无法控制病毒如何变异,但可以控制自己的行为——完成疫苗接种、坚持良好卫生习惯、保持健康生活方式、维护和谐的人际关系,这些是我们可以牢牢握在手中的“确定性”。

- 重建生活秩序:在防疫常态化的背景下,积极探索新的工作、学习、娱乐和社交模式,找到生活的节奏和乐趣,不让“等待疫情结束”成为生活暂停的理由。

“疫情什么时候结束?”这个问题,或许最终不会有响彻云霄的胜利号角来回答,它的答案,更可能悄然融入我们每一天的生活里:当我们不再每日紧盯病例数字,当口罩不再是出门的绝对必需品,当旅行说走就走不再犹豫,当我们的生活重心彻底从“防疫”回归到“生活”本身时,我们便已在不知不觉中,度过了疫情的“终结期”,那一天终将到来,而在此之前,保持耐心、信任科学、积极生活,是我们每个人最有力、也最智慧的应对。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏