2020年初,一场突如其来的新冠疫情席卷全球,中国迅速启动了疫情防控机制,一个看似简单的问题——“疫情防控具体是从几点开始的?”——却引发了广泛的讨论和思考,这个问题的答案,远非一个具体的时间点所能概括,它背后折射的是突发公共卫生事件应对的复杂性、信息传递的时滞性,以及国家行动的多层次性。

从表面上看,人们可能会试图寻找一个标志性的时间点,2020年1月23日凌晨,武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发布紧急通告,宣布自当日10时起关闭离汉通道,这一时刻常被视为中国疫情防控的重要节点,这并非“起点”,早在2019年12月,武汉市已发现不明原因肺炎病例,并逐步启动内部监测;2020年1月20日,国家卫健委将新冠肺炎纳入法定传染病乙类管理,采取甲类防控措施;1月22日,湖北省启动突发公共卫生事件Ⅱ级应急响应,这些行动层层递进,构成了一个“过程”而非“瞬间”,试图将疫情防控开始时间精确到几点,就像试图确定一场地震的“确切开始时刻”——地壳能量的积累早已开始,只是人类在某一刻才感知到它的爆发。

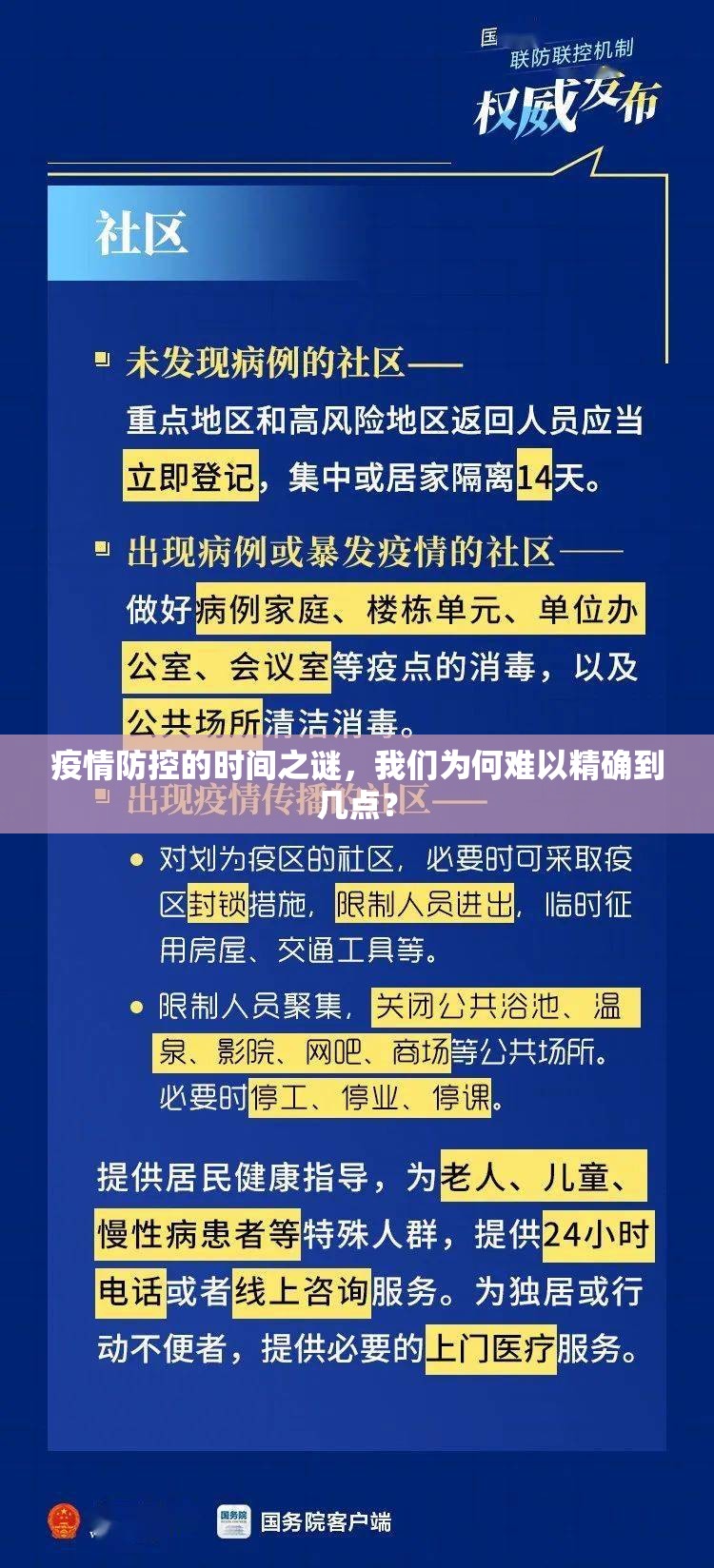

疫情防控的启动具有显著的“模糊性”和“渐进性”,这是由突发事件的本质决定的,疫情发展存在潜伏期和认知滞后,病毒传播初期,症状不典型,数据不完整,专家需要时间调查、分析和验证,世界卫生组织在2020年1月30日才宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”,这距离最初病例报告已过去数周,应急响应是分阶段、分层级的,从地方到中央,从医疗系统到全社会动员,每个环节的启动时间不同,基层社区的全面排查、口罩等物资的调配、国际合作的协调,这些行动并非同步发生,而是像多米诺骨牌一样依次推进。

具体到中国,疫情防控的“开始时间”更是一个多维度的问题,在国家层面,2020年1月20日是一个关键日期,当天国务院召开常务会议部署防控工作,标志着全国性行动的展开,在地方层面,各省市根据本地疫情启动响应的时间点各异——浙江、广东等地在1月下旬便进入“战时状态”,而一些低风险地区可能到2月才全面加强管控,在社会层面,公众意识的“开始时间”也可能以钟南山院士1月20日通过媒体确认“人传人”为标志,这一刻引发了全民警觉,可见,不同主体对“开始”的感知完全不同,这进一步说明单一时间点的局限性。

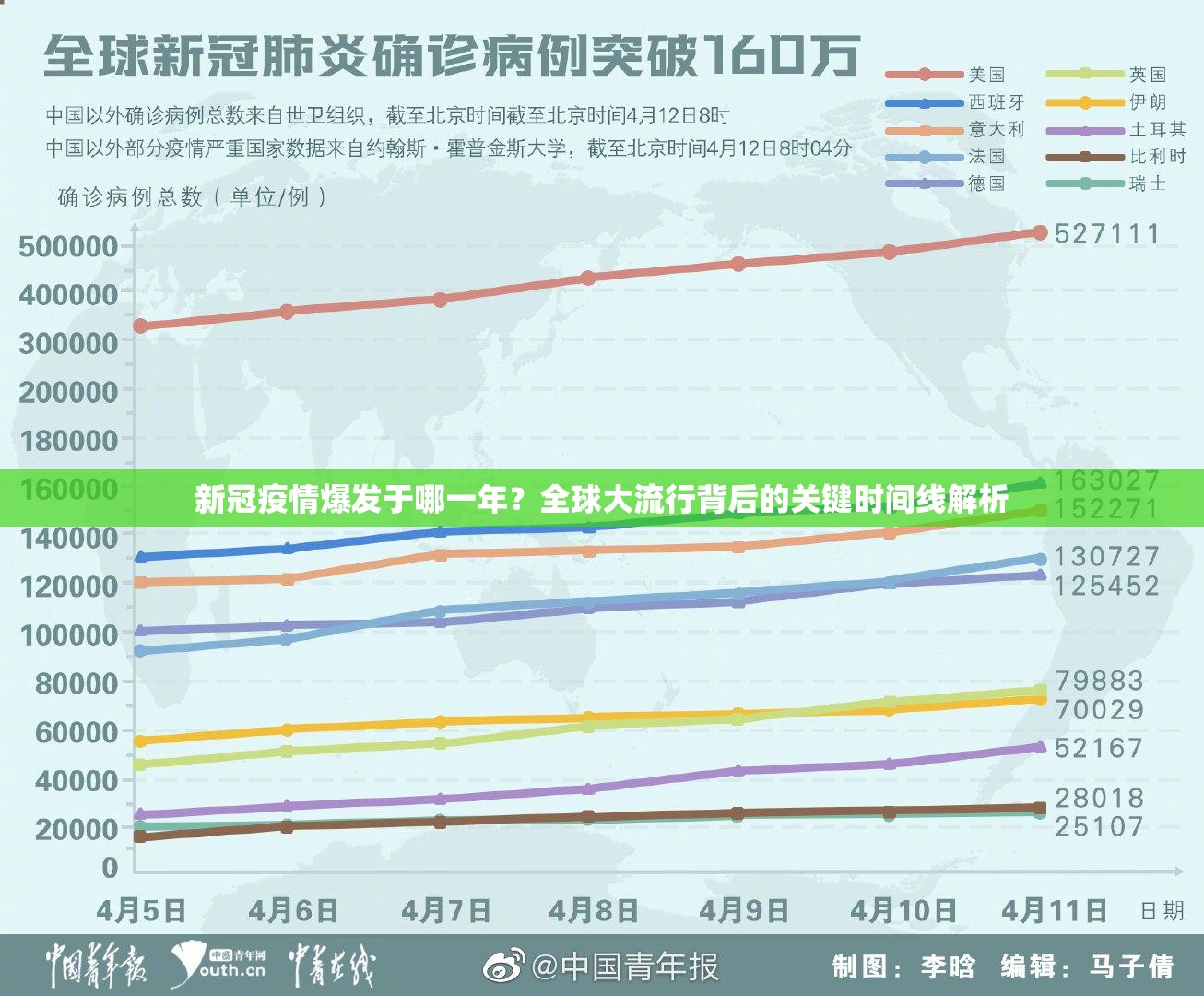

从全球视角看,其他国家的疫情防控“开始时间”同样难以精确界定,意大利在2020年2月21日报告首例本土病例后封锁城镇,美国于3月13日宣布国家紧急状态,但这些只是公开决策的时刻,背后是病毒早已隐匿传播的现实,据《科学》杂志研究,纽约市的社区传播可能早在1月便已开始,但官方响应延迟了数月,这种时滞凸显了全球公共卫生应对的普遍挑战:预警与行动之间总存在“时间差”。

回望历史,人类与传染病的斗争从未有过“完美”的起点,1918年西班牙流感的“零号病人”至今成谜,2003年SARS疫情的防控也是逐步升级,疫情防控的本质是一场与时间的赛跑,但其起点往往模糊不清,重要的不是纠结于“几点开始”,而是从这次疫情中汲取教训:如何通过加强早期监测、透明信息共享和快速响应机制,缩短从发现到行动的窗口期。

新冠疫情已进入新阶段,但它的“时间之谜”留给我们的启示深远,在未来的公共卫生危机中,我们或许无法精确回答“从几点开始”,但我们可以努力让防控的“第一响应时间”更早、更高效,这不仅是科学的追求,更是对生命的尊重。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏