2022年12月7日,一个看似普通却注定载入史册的日子,这一天,中国国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》(简称“新十条”),标志着历时近三年的严格疫情防控政策迎来实质性转折,随着“全员核酸”“风险区划分”等术语退出日常舞台,社会仿佛被按下了重启键,但这一天并非突然降临,而是政策调整、科学研判与社会情绪共同作用的结果——它既是结束,也是开始。

回顾疫情放开的时间线,政策松动早有征兆,2022年11月11日,“二十条”优化措施发布,缩小管控范围;12月初,多地取消公共交通和公共场所核酸查验,为全面放开铺路,国际经验与病毒变异研究成为关键推力:奥密克戎毒株致病性减弱(重症率降至0.1%以下),疫苗接种率超90%,为政策转向提供了科学依据,世卫组织2022年9月称“疫情终点在望”,更强化了全球共识,这一天,是数据与现实的必然交汇。

对普通人而言,放开首日的情感复杂如万花筒,北京出租车司机王师傅在广播里听到消息时,下意识摸了摸口罩:“说不清是高兴还是慌,就像突然卸了担子,却忘了怎么走路。”上海的白领李女士翻出积灰的旅行攻略,却犹豫是否该订票;广州的餐馆老板一边拆掉门口的健康码海报,一边嘀咕“会不会又变回去”,社交媒体上,“#疫情结束了#”与“#以后靠自己了#”同时冲上热搜——希望与焦虑交织,构成全民心理的缩影。

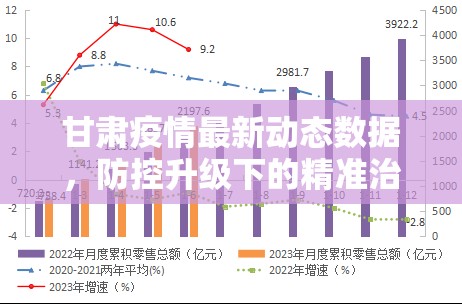

经济齿轮在政策放开后开始加速转动,首周内,国内机票预订量暴涨200%,餐饮平台营业额回升35%,但供应链与劳动力短缺的阵痛依然存在,浙江义乌小商品城商户在朋友圈写道:“三年了,终于等到外商回来,可仓库的人却阳了一半。”这种矛盾凸显了放开初期的典型状态:复苏是趋势,但过程绝非坦途,国际货币基金组织随后将2023年中国经济增长预期上调至4.4%,资本市场用上涨投票,印证了放开对信心的提振。

“放开”不等于“结束”,随后一个月,医疗系统迎来压力测试:发热门诊排长队,布洛芬一药难求,基层医生连续奋战72小时的新闻令人动容,这暴露了从“防感染”到“保健康”转型中的准备不足,但危机也催生改进:线上问诊平台单日服务量突破千万,家庭医生制度加快推进,全民的公共卫生意识完成了一次升级。

与全球放开历程对比,中国选择了一条审慎的路径,新加坡在2021年8月转向“与病毒共存”,英国2022年2月取消所有限制,而中国以近三年时间构建免疫屏障、降低老年人群风险,这种“延迟放开”虽伴随短期阵痛,却避免了欧美早期百万级超额死亡的代价,柏林卫生学家卡尔·劳特巴赫评价:“中国的放开不是溃退,而是战略转移。”

回望那一天,最深刻的变革发生在认知层面,人们发现,自由与责任从未如此紧密相连:戴口罩成为自愿却普遍的选择,疫苗加强针接种点排起长队,“每个人是自己健康第一责任人”从口号变成共识,大学生张涵在日记里写道:“我们失去了‘零感染’的安全感,却找回了掌控生活的勇气。”

疫情放开的那一天,是终点更是起点,它结束了国家兜底的防疫时代,开启了社会共担的健康新阶段;它教会我们,真正的常态不是消灭风险,而是学会与不确定性共处,当街头重现烟火气,当重逢的拥抱不再犹豫,那一天终将成为历史书页上的注脚——但它所开启的关于生命、自由与责任的思考,仍将长久伴随我们前行。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏