时光流转,进入2024年8月,新冠疫情作为全球性大流行的官方宣告虽已落幕多时,但病毒本身并未消失,而是以一种新的形态深度嵌入人类社会生活,当前,全球疫情态势正处在一个微妙而关键的转折点,呈现出与过往数年截然不同的特征,理解这一阶段的最新情况,对于个人防护、公共卫生政策调整以及社会心理适应都具有重要意义。

全球总体态势:低水平波动与地方性流行成为主旋律

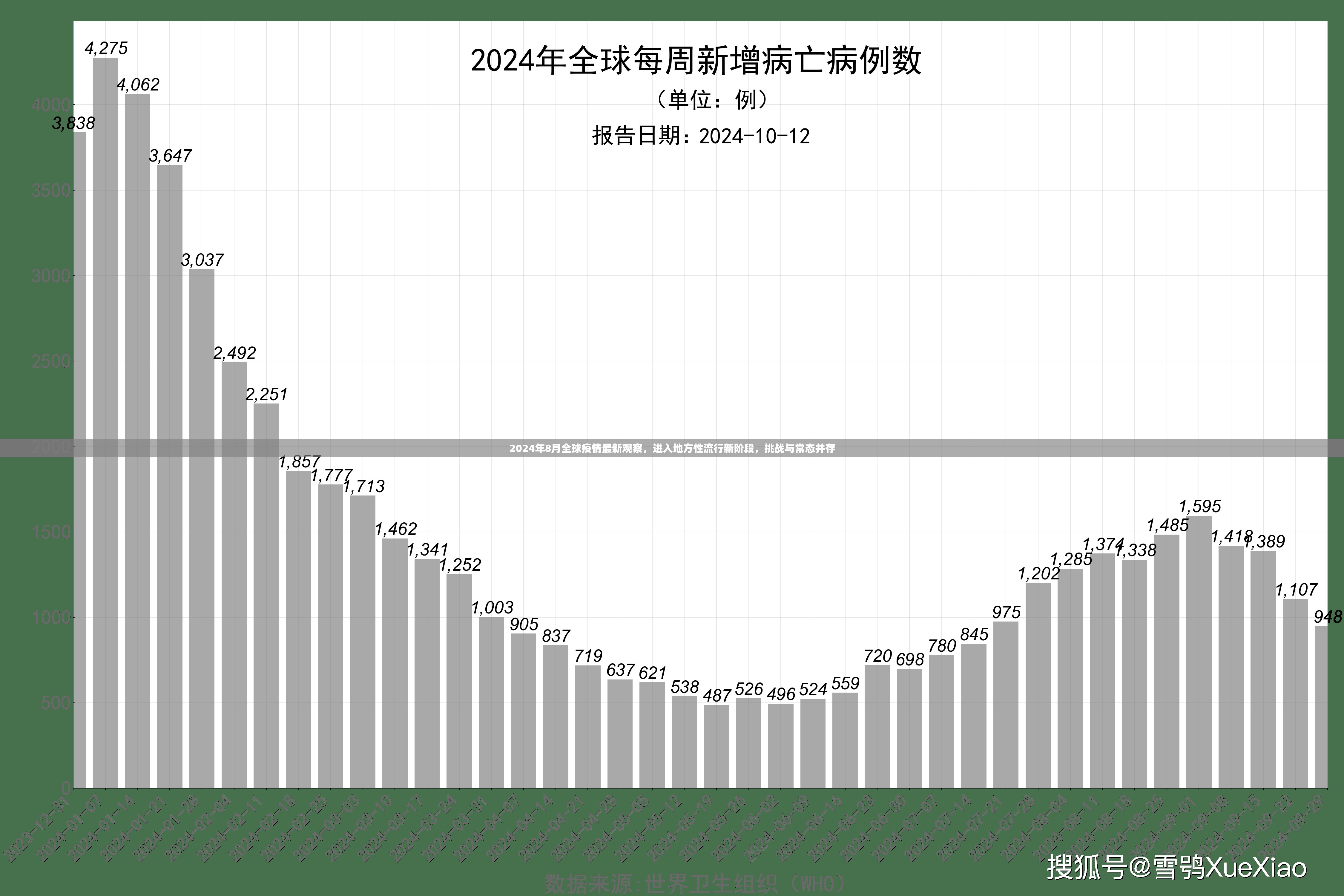

纵观全球,新冠病毒在2024年8月继续其“地方性流行”的态势,这意味着病毒将在未来可预见的时间内,与人类长期共存,其传播强度呈现出季节性、区域性波动的特点,而非早期那种爆炸式、席卷全球的浪潮,世界卫生组织及各主要国家的疾控中心监测数据显示,全球新增报告病例数、重症率及死亡率均维持在自疫情爆发以来的历史低位,这种低水平传播主要得益于几大基石:通过自然感染和疫苗接种建立的群体免疫屏障已相当稳固,极大地降低了感染后发展为重症的风险;主流流行毒株的毒力呈现持续减弱的趋势;全球监测和应对体系虽有所精简,但核心架构得以保留,能够对异常信号保持警惕。

“低水平”不等于“零风险”,病毒仍在不断变异,奥密克戎家族的后裔依旧是舞台上的主角,在2024年8月,诸如JN.1的衍生亚分支,如KP.3等,因其更强的免疫逃逸能力,在全球范围内占据主导地位,这些变异株的特点是传染性极强,但致病性未见显著增强,导致的症状以上呼吸道感染为主,如喉咙痛、流鼻涕、咳嗽、头痛及疲劳等,典型的下呼吸道感染症状如肺部炎症已较为少见。

区域热点与季节性特征显现

尽管全球整体平稳,但区域性的小规模波动依然存在,8月正值北半球的夏季和南半球的冬季,疫情的活跃度也因此呈现出地域差异,在南半球部分地区,由于冬季人群聚集室内活动增加,可能会出现一波小幅的病例上升,但医疗系统承压有限,而在北半球,夏季旅游和聚集活动的频繁,也可能导致局部、短暂的传播链增强,尤其是在国际交通枢纽、大型活动举办地等。

值得关注的是,监测重点已从单纯的病例计数转向对病毒变异趋势、医疗资源压力以及“长新冠”影响的追踪,各国政府普遍采取了更为精准的防控策略,不再实施大规模封锁或强制口罩令,而是强调基于风险的应对,例如在医疗机构、养老院等高危场所建议或要求佩戴口罩,加强高风险人群的疫苗加强针接种等。

疫苗与治疗策略的演进

进入2024年下半年,新冠疫苗接种策略已彻底转向“常态化、季节性”模式,类似于流感疫苗,针对当前流行株更新的单价或二价疫苗已成为主流推荐,重点接种对象明确为老年人、有基础疾病者、免疫缺陷人群以及医务人员等高危群体,对于普通健康成年人,是否接种最新版加强针更多是基于个人选择和风险评估。

在治疗方面,抗病毒药物如Paxlovid(奈玛特韦片/利托那韦片组合包装)等,在证明有效的国家依然是早期治疗、降低重症风险的关键工具,其可及性较疫情高峰期已大幅提升,但合理使用、避免滥用和注意药物相互作用仍是医疗专业人士强调的重点。

“长新冠”的持续挑战与社会心理影响

当前阶段,相较于急性感染,后遗症的挑战更为凸显。“长新冠”(COVID-19 long-term effects)是指感染新冠后持续数月甚至更久的系列症状,如持续疲劳、呼吸急促、认知障碍(“脑雾”)、胸痛等,2024年8月,全球仍有相当数量的人群受此困扰,这不仅是个人健康的沉重负担,也对公共卫生系统和社会经济构成了长期挑战,各国科研机构正加速对“长新冠”病因、诊断和治疗方法的研究,但突破性进展仍需时日。

社会心理层面,疫情带来的“疤痕效应”正在缓慢愈合,但并未完全消失,公众对疫情的关注度普遍降低,心态趋于平和,学会了在病毒存在下正常生活和工作,对部分曾经历重症、失去亲人或受“长新冠”影响的人群,心理支持和康复服务的需求依然存在。

未来展望与个人防护建议

展望未来,新冠病毒的变异仍是最大的不确定性,科学家们持续监测着病毒演化方向,警惕可能出现致病性增强或免疫逃逸能力显著提高的新变异株,全球合作与数据共享对于应对潜在风险至关重要。

对于社会个体而言,在2024年8月这个时间点,防疫策略应转向“智慧与可持续”。完成推荐疫苗接种是构筑个人防线的基石,尤其是高危人群。培养良好的卫生习惯,如勤洗手、在人员密集或通风不良的室内环境自愿佩戴口罩、遵守呼吸礼仪(咳嗽、打喷嚏时遮掩),这些已成为新的健康生活方式。保持健康的生活状态,包括均衡饮食、适度运动、充足睡眠,有助于提升整体免疫力。出现呼吸道症状时自觉居家休息、及时进行抗原检测并根据需要就医,既是保护自己,也是履行社会责任。

2024年8月的全球疫情图景,描绘的是一幅“后大流行”时代的复杂画卷,我们已走出了紧急状态的黑夜,迎来了与病毒共存的黎明,这一天,挑战并未完全消失,常态生活也非回到2019年,而是在汲取教训、积累经验后,建立的一种更具韧性的新平衡,科学监测、理性应对、社会责任与个人防护的结合,将是我们在这个新阶段稳健前行的不二法门。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏