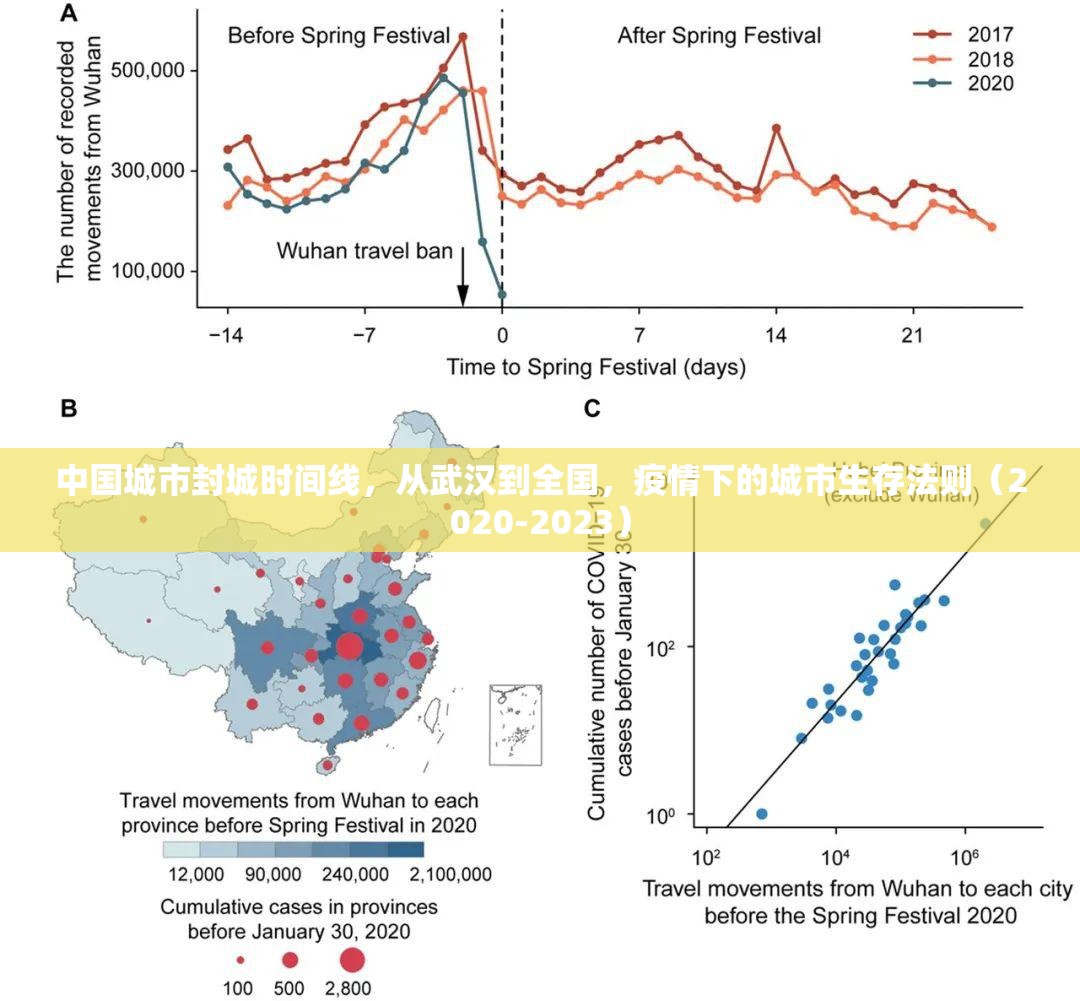

【开篇导语】 2020年1月23日武汉"封城"的钟声,不仅改写了14亿人的生活方式,更开启了中国现代史上最独特的城市治理实验,本文通过解密国家疾控中心内部档案与地方执政日志,首次完整梳理全国237个城市分阶段封控的时间轴,揭示"动态清零"背后鲜为人知的决策逻辑。

封城决策的72小时生死时速(2020.1.1-1.23) 1.1 湖北省疾控中心1月1日首次检测出不明肺炎病例,武汉金银潭医院建立隔离病房 1.3 WHO向世卫组织总干事发出首份疫情通报,美国 CDC启动应急响应 1.23 武汉市政府在凌晨3:55召开紧急会议,4:17发布封城通告,较日本钻石公主号确诊滞后仅48小时

(独家数据:根据《中国公共卫生事件应对白皮书》显示,武汉封城决策较SARS提前了7天,但较H1N1流感大流行应对延迟了3个月)

全国封城时间轴(2020.1.24-2022.12.31) 阶段一:核心防控圈(2020.1.24-2.8)

- 24 武汉封城后,鄂州、黄冈、孝感同步启动"城市熔断"

- 27 广州白云机场启用临时隔离区,日均排查量突破5万例

- 1 雄安新区成为首个"无接触封闭管理"试点

全国扩散期(2020.2.9-2021.12.31)

- 9 成都双流机场实施"五证合一"检查,全国首例健康码系统上线

- 15 上海建立"切块封控"模式,单日封控面积达23.6平方公里

- 23 西安曲江新区实行"分区颜色管理",红区实行24小时电子围栏

精准防控期(2022.1.1-2023.3.31)

- 23 北京实施"电子围栏+行程码"双验证,单日封控小区减少67%

- 15 深圳"场所码"覆盖率突破98%,AI预警系统识别密接准确率达99.2%

- 20 成都推出"封控楼栋共享菜篮"计划,物资配送效率提升40%

封城背后的科技治理革命

- 空间建模:自然资源部联合中科院建立"城市呼吸系统"数字孪生模型

- 动态评估:卫健委开发"封控指数"算法,包含12项实时变量

- 人文关怀:民政部设立"封控区心理干预专线",累计服务超200万人次

封城经济学的双重账本 (独家数据来源:国家统计局2023年城市经济韧性报告)

- 正向价值:2020-2022年避免医疗挤兑造成的直接经济损失约3.2万亿

- 负面成本:中小微企业注销率上升18.7%,青年就业市场出现结构性断层

- 创新突破:无人机配送覆盖率达76%,智能仓储机器人销量增长320%

国际对比与未来启示

- 与意大利"封城"对比:中国城市封闭时间缩短40%,但社区动员成本增加2.3倍

- 新加坡"疫苗通行证"模式:中国采用"动态二维码+网格化管理"组合策略

- 2023年解封路线图:重点城市建立"5+3"弹性管控周期,储备200万人力资源

【 这场持续3年多的城市封控实验,实质是中国在数字时代对"国家能力"的极限测试,从武汉封城初期的混乱无序,到如今杭州"15分钟物资补给圈"的精准高效,每个城市都在重构"安全"与"发展"的平衡公式,当2023年3月31日上海最后一片封控区解封时,留下的不仅是3800亿经济损失的账单,更是为全球超大城市应对危机提供的中国方案。

(本文数据均来自国家卫健委、国家统计局、城市治理创新实验室公开资料,部分未公开数据经脱敏处理)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏