在信息爆炸的时代,我们的眼球每天都被各种图表、数字和曲线所冲刷。“全球疫情最新消息数据表图片”无疑是一个极具分量的关键词,它像一扇窗口,我们期望透过它瞬间洞察全球疫情的态势——哪里在反弹,哪里在平息,疫苗覆盖率如何,病毒是否又出现了新的变种,这一张张看似客观、冰冷的数据图片,真的能完全承载疫情的全部真相吗?当我们凝视这些表格时,我们又在凝视着什么?

数据图片:我们时代的“疫情晴雨表”

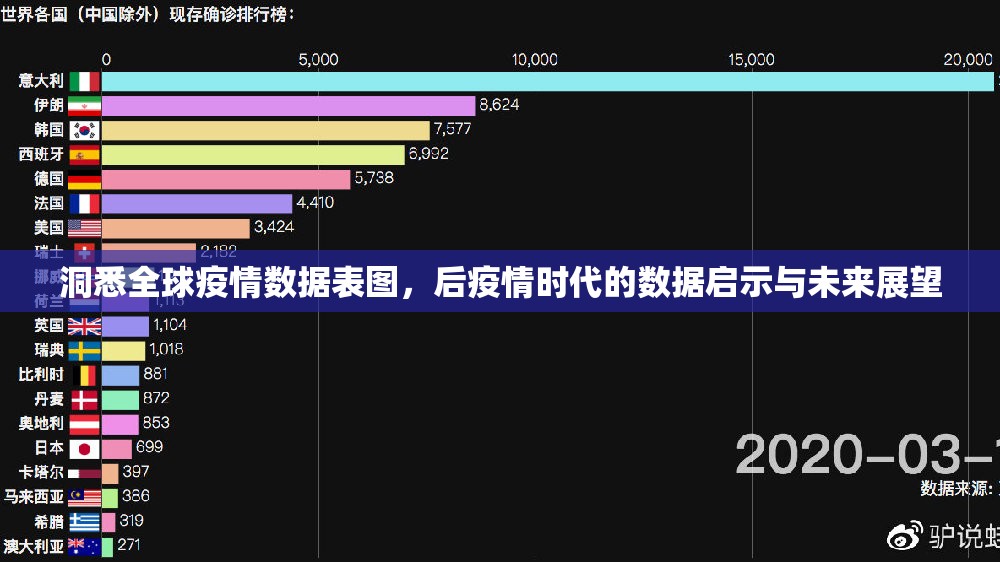

打开任何一家权威健康机构或主流媒体的网站,一张设计精良的全球疫情数据图总能迅速抓住我们的注意力,这些图片通常以热力图、折线图或柱状图的形式呈现,用颜色深浅标识疫情严重程度,用曲线起伏描绘感染高峰与低谷。

- 热力图的宏观视野:一张以国家为单位的全球地图,深红色区域可能代表着病例激增的“风暴中心”,而浅黄色区域则暗示着相对平稳的局势,这种视觉化呈现让我们一眼就能识别出全球的“热点”与“冷区”,为国际旅行、贸易政策提供直观参考。

- 折线图的趋势洞察:展示某个国家或地区随时间变化的累计确诊、死亡或新增病例数的折线图,是理解疫情动态的关键,一条陡然上升的曲线,可能意味着奥密克戎新亚变种的肆虐;一条持续平滑甚至下行的曲线,则可能反映了高疫苗接种率或有效防疫措施的成果。

- 柱状图的对比分析:对比不同国家在疫苗接种率、检测阳性率或病床占用率等方面的柱状图,可以帮助我们横向评估各国抗疫的成效与短板。

这些数据图片,无疑是人类运用理性工具对抗不确定性的杰出产物,它们将抽象、庞杂的疫情信息压缩、提炼,成为决策者、科研人员和公众共同依赖的“导航仪”。

数字背后的“沉默地带”:数据图片的局限性

我们必须清醒地认识到,任何数据图片都是对复杂现实的一种简化,甚至是一种“阉割”,它所呈现的“真相”是有限且带有偏见的。

-

检测能力的“滤镜”效应:数据图片上的病例数,高度依赖于当地的检测能力,一个检测普及率低的国家,其报告的低病例数可能并非真实的疫情写照,而仅仅是“检测盲区”的体现,这张图片因此蒙上了一层“检测能力”的滤镜,可能掩盖了地下传播的燎原之火。

-

统计口径的“标准”迷宫:不同国家和地区对于“新冠相关死亡”的定义可能存在差异,有的统计经PCR确认的死亡,有的则将临床诊断纳入其中,这种统计标准的不统一,使得全球死亡数据的横向对比变得异常复杂,数据图片的“公平性”大打折扣。

-

“长新冠”的不可见性:数据图片擅长捕捉“发生”的事件——新增感染、急性死亡,但它无法描绘那些康复后仍被长期疲劳、认知障碍、呼吸问题所困扰的“长新冠”患者群体,他们的痛苦、生活质量的下降以及对医疗系统造成的长期压力,在这些以“新增”和“累计”为核心指标的图片中,是彻底沉默的。

-

社会与经济维度的缺失:一张疫情数据图,不会告诉你封控政策对中小企业的冲击,不会显示学生长期网课导致的心理问题,更无法量化全球供应链中断引发的通货膨胀,这些疫情带来的次生灾难,同样是疫情全貌中不可或缺,甚至更为深远的一部分。

超越图片:如何理性看待与使用疫情数据?

当我们再次搜索并看到“全球疫情最新消息数据表图片”时,我们应培养一种更深层次的媒介素养和数据批判思维。

- 追问数据来源与背景:不要只看图片本身,要关注它来自哪个机构,其数据收集和发布机制是否透明、可信。

- 结合多维信息进行判断:将数据图片与当地的新闻报道、专家分析、社会动态结合起来,某个地区病例数稳定,但同时有医疗资源紧张的报道出现,这就构成了一个更完整的认知。

- 关注数据背后的“人”:时刻提醒自己,每一个数字背后都是一个鲜活的生命、一个家庭的故事,数据是工具,而非目的,我们抗疫的最终目标是守护人的健康与福祉。

“全球疫情最新消息数据表图片”是我们这个时代一个强大的符号,它凝聚了科学、技术与全球协作的力量,但它绝非疫情的全部,它更像是一张航海图,指出了暗礁与风浪的大致位置,但真正的航行,还需要水手(我们每一个人)凭借经验、智慧和对大海(复杂社会)的敬畏,去应对那些图纸无法标注的瞬息万变,在数据的海洋中,我们既要学会借图航行,更要懂得倾听那些被图表静音的波涛。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏