随着新冠病毒在全球范围内的持续演变,其发展态势已进入一个全新的阶段,单纯关注每日新增病例的惊心数字已成为过去,我们更需要借助科学的走势图分析和权威的全球疫情最新消息,来解读这场百年大疫的现状、趋势及其深层次影响,这不仅关乎我们对病毒本身的认知,更关乎各国公共卫生政策的调整与每个人未来的生活。

全球疫情现状:进入“地方性流行”平台期

根据世界卫生组织(WHO)及各国卫生部门发布的最新数据,全球新冠疫情的整体态势已从“大流行”逐步转向“地方性流行”,这意味着病毒并未消失,而是在全球范围内建立了稳定的传播基线,伴随周期性的、规模相对可控的波动。

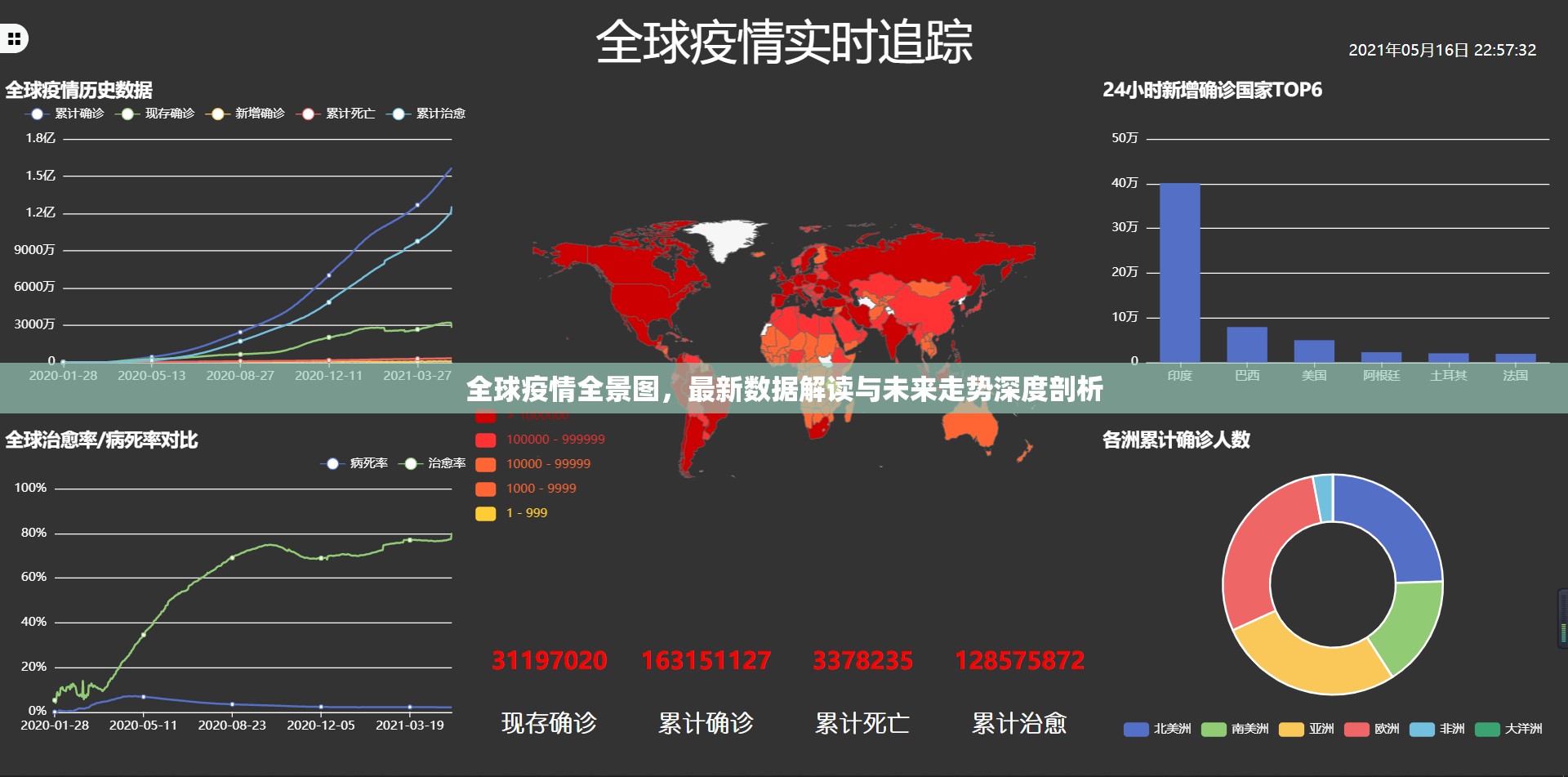

从最新的全球确诊病例走势图来看,几个显著特征值得关注:

- 波峰振幅减弱:与Delta和奥密克戎原始毒株引发的惊涛骇浪相比,后续由奥密克戎亚变种(如BA.5、XBB系列以及当前流行的EG.5等)引发的感染波,其峰值明显降低,这得益于全球范围内通过自然感染和疫苗接种建立的混合免疫屏障,有效降低了重症率与死亡率。

- 区域化、季节性特征明显:疫情的爆发不再呈现全球高度同步性,而是更具区域特色,并与季节变化(如北半球冬季室内活动增加)关联更紧密,走势图上,不同大洲、国家的曲线开始出现分化,反映了当地免疫背景、防控策略与病毒变种差异的综合作用。

- 检测数据失真与替代指标:由于全球范围内核酸检测量大幅减少,以及居家自测的普及,官方报告的确诊病例数已无法完全反映真实感染水平,分析走势图时,我们需更多地依赖住院率、重症监护室占用率、死亡病例数以及废水病毒监测数据等更为可靠的滞后或先导指标,这些替代数据的曲线相对平缓,印证了疾病严重程度的下降。

走势图背后的深层分析:挑战与隐忧并存

尽管整体曲线趋于平缓,但走势图的细微之处仍揭示了不容忽视的挑战。

病毒变异的不可预测性是最大的变量,走势图上任何一个新出现的微小“凸起”,都可能预示着一种具有免疫逃逸能力或更强传播力的新变种的出现,XBB.1.16和EG.5等奥密克戎后代都曾引起小范围的波动,持续监测其全球分布与增长优势,是预警下一波疫情的关键。

“长新冠”问题的长期化,确诊病例曲线可以回落,但相当一部分感染者正遭受着长期后遗症的困扰,这构成了另一条看不见的“曲线”——对医疗系统、社会生产力和个人生活质量的长期消耗,这条曲线目前难以在传统的疫情走势图上体现,却是后疫情时代最严峻的公共卫生挑战之一。

全球免疫不平衡的鸿沟,在发达国家讨论加强针接种策略时,许多低收入国家的初级疫苗接种率依然堪忧,这种免疫洼地的存在,不仅是当地人民的健康悲剧,也为病毒提供了继续变异、孕育新威胁的温床,从全球视角的走势图看,这可能导致疫情在某些地区持续燃烧,并随时可能向外蔓延。

未来展望与应对策略

面对当前的疫情态势,我们的应对策略也需与时俱进。

- 监测系统转型:各国正从大规模普测转向重点监测,建立更灵敏的病毒变异、重症及死亡监测网络,特别是强化废水监测等前瞻性手段,力求在新一波疫情抬头前发出预警。

- 疫苗接种策略优化:疫苗研发正从防感染向防重症、降低长新冠风险聚焦,针对主流变种的多价疫苗将成为未来加强接种的主力,目标人群也将更精准地聚焦于老年人和基础疾病患者等高风险群体。

- 社会应对常态化:疫情管理将逐步融入常规呼吸道疾病防控体系,个人责任的权重增加,包括在特定场合(如医疗机构、密闭空间)自觉佩戴口罩、出现症状时主动自我隔离、保持良好卫生习惯等,将成为社会共识。

解读全球疫情的最新消息与走势图,我们看到的是一幅复杂且动态变化的图景,那条起伏的曲线,不仅记录了一场全球卫生危机,更映射出科学的力量、国际合作的重要性以及人类社会的韧性,我们已走过至暗时刻,迎来了黎明前的曙光,但前方的道路仍需谨慎前行,通过持续的科学监测、理性的数据分析和全球范围内的公平应对,人类终将在与病毒的这场漫长博弈中,找到与之共存的智慧与平衡点,稳步迈向全面复苏的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏