在信息爆炸的时代,我们每天都被海量的数据所包围,关于疫情的讨论,尤其是涉及死亡人数的统计,更是牵动着全球亿万人的心。“最新疫情死亡人数表格图片大全”这样的搜索关键词,反映了公众对权威、直观、全面信息的迫切需求,这些冰冷的数字和图表背后,所承载的远不止是简单的计数,它们是人类生命的悲歌,是公共卫生体系的压力测试,更是我们反思与前进的路标。

数据可视化:将抽象危机转化为具象认知

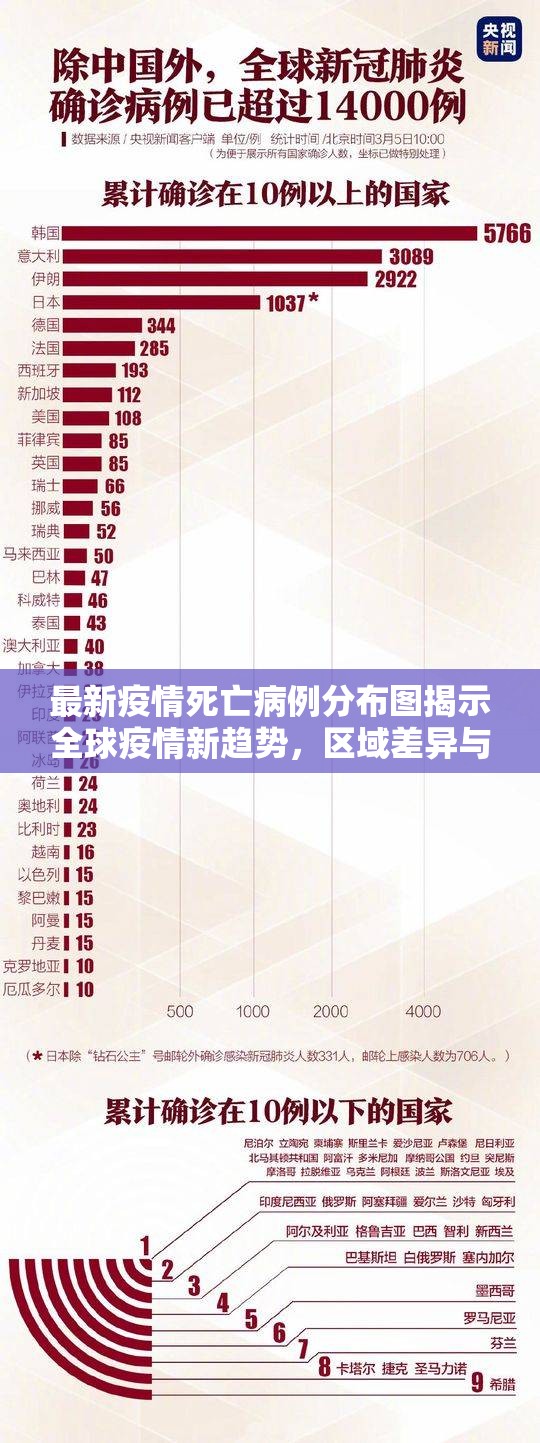

面对成堆的原始数据,人类的认知往往显得乏力,而一张设计精良的疫情死亡人数统计表格或趋势图,却能瞬间将疫情的严峻性、发展轨迹和区域性差异清晰地呈现在我们眼前。

- 趋势图的价值:一条蜿蜒曲折的曲线,胜过千言万语,它可以清晰地展示出疫情在不同波次中的峰值与低谷,反映出病毒变异、防控措施效果以及疫苗接种普及所带来的直接影响,当曲线陡峭上升时,它警示我们医疗系统正面临巨大压力;当曲线平缓甚至下降时,它又给予我们信心和希望。

- 表格的精确性:相比于趋势图,详细的表格提供了更精确的数字支撑,它通常按国家、地区、日期等维度进行细分,允许研究者进行深度对比分析,通过对比不同国家的人口基数、老龄化程度、医疗资源与死亡人数的关系,可以挖掘出更深层次的社会与公共卫生问题。

- 地图形式的热力图:这种形式能够直观地展示疫情死亡病例的地理分布,颜色深浅的变化,迅速将我们的视线引向“重灾区”,这对于资源调配、精准防控和政策制定具有至关重要的指导意义。

当我们搜寻“大全”类的图表时,我们不仅仅是在收集信息,更是在试图拼凑出一幅全局性的、动态的疫情全景图。

数字背后:每一个“1”都是一次无法挽回的失去

我们必须时刻提醒自己,统计图表上的每一个数字,都代表着一个曾经鲜活的生命,一个支离破碎的家庭,一段戛然而止的人生,将死亡人数仅仅视为一个需要超越或比较的指标,是对生命最大的不敬。

在分析这些表格和图片时,我们应怀有敬畏之心,死亡率的细微变化,可能意味着成千上万个家庭的命运被改写,特别是当数据细分到年龄、基础疾病等维度时,我们更能看到病毒对弱势群体的冲击是何等巨大,这提醒我们,公共卫生政策的制定必须充满人文关怀,要致力于保护最脆弱的人群,减少本可避免的死亡。

理性辨析:在信息洪流中保持清醒

互联网上充斥着各式各样的“疫情死亡人数表格图片”,其质量、来源和目的参差不齐,在追求“大全”的同时,我们必须具备辨别真伪、去伪存真的能力。

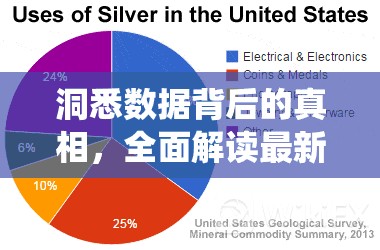

- 追溯数据来源:权威的数据通常来自世界卫生组织(WHO)、各国疾控中心(如中国CDC、美国CDC)以及权威的大学研究机构(如约翰斯·霍普金斯大学),来自这些渠道的图表,其统计方法和数据口径相对科学、透明。

- 警惕误导性呈现:有些图表可能通过改变坐标轴比例、选择性呈现数据时间段等方式,刻意夸大或缩小疫情的严重程度,以达到某种特定的宣传目的,我们需要审视图表的纵坐标是否从“0”开始,时间跨度是否具有代表性。

- 理解统计口径的差异:不同国家和地区对于“新冠死亡”的定义可能存在差异,有的统计的是“因新冠死亡”的病例,有的则统计“死亡时携带新冠病毒”的病例,这种统计口径的不同会直接导致数字不具备完全的可比性,在看到对比图表时,了解其背后的定义至关重要。

从数据到行动:历史的教训与未来的启示

收集和解读疫情死亡数据,最终目的是为了汲取教训,更好地应对未来可能出现的公共卫生危机。

这些数据无情地揭示了全球公共卫生体系存在的短板、国家间协作的障碍以及社会不平等在健康领域的映射,它们敦促各国加大在公共卫生基础建设、医疗物资战略储备、前沿疫苗和药物研发上的投入,也凸显了建立高效、透明的全球疫情预警和响应机制的必要性。

对于个人而言,理解这些数据有助于我们形成理性的风险认知,既不盲目恐慌,也不麻痹大意,它告诉我们,接种疫苗、在特定场合佩戴口罩、保持社交距离等防护措施,并非小题大做,而是保护自己和他人的有效手段,是无数生命代价换来的经验。

“最新疫情死亡人数表格图片大全”这个搜索词的背后,是公众对知情权的渴望,对确定性信息的追寻,这些图表和数字,是我们回顾这段历史、评估应对措施、告慰逝者生命的重要依据,我们绝不能止步于数据的收集与浏览,更重要的是,我们要学会读懂数据背后的生命之重,保持批判性思维以辨别信息真伪,并最终将数据的启示转化为推动社会进步、完善全球公共卫生治理的强大动力,唯有如此,我们才能说,我们真正从这场全球大流行中学到了一些东西,那些逝去的生命才不仅仅是一个个冰冷的统计数字。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏