2023年5月23日,世界卫生组织(WHO)正式宣布全球新冠疫情不再构成"国际关注的突发公共卫生事件",这个被全球关注的疫情大流行似乎画上了句号,但关于"2019年疫情结束时间"的讨论,在医学界、公共卫生领域乃至普通民众中仍存在诸多争议,本文通过梳理三个关键时间节点,带您重新认识这场持续四年的公共卫生危机。

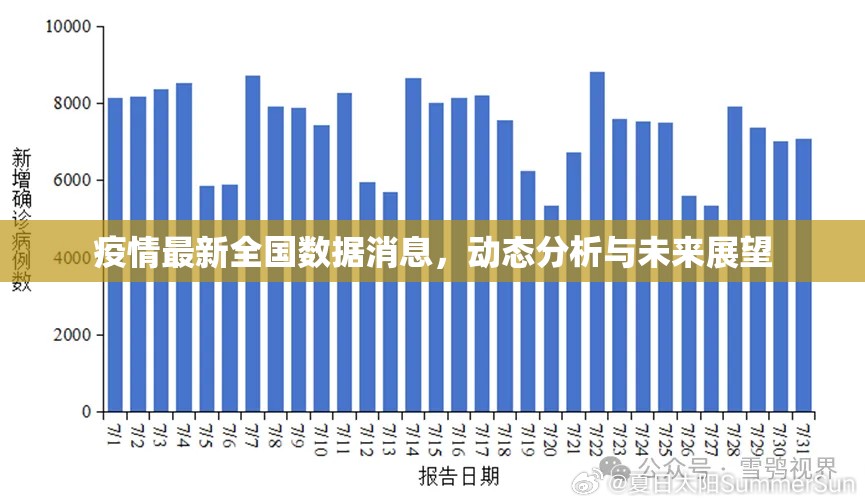

官方宣布的"终点":2022年12月-2023年5月 中国作为疫情首发地,于2022年12月7日发布"新十条"防控政策,标志着长达三年的严格防疫措施结束,这一时间点被广泛视为中国疫情防控阶段的转折,而美国CDC在2022年5月19日宣布新冠不再构成"公共卫生紧急事件",英国NHS同年4月将新冠列为"地方性流行病",世界卫生组织在2023年5月23日跟进宣布"大流行结束",形成官方层面的时间线。

科学评估的"拐点":2022年9月-2023年3月 病毒学界的观察更具连续性,牛津大学团队在2022年9月发表研究指出,奥密克戎变异株的致病性较原始毒株下降82%,重症率降低90%,2023年3月《柳叶刀》刊文显示,全球平均每周新增死亡人数已降至2019年水平的5%,形成科学界评估的"新常态"标准。

社会适应的"新起点":2023年至今 世界卫生组织将"大流行结束"定义为"不再构成全球威胁",但强调病毒仍将作为"地方性呼吸道疾病"存在,这种转变带来深刻的社会影响:

- 全球疫苗研发进入"精准防控"阶段,mRNA技术平台已扩展至15种变异株应对

- 中国建成全球最大新冠检测体系(日检测能力达2.4亿人次),2023年单日检测量降至200万例

- 远程办公渗透率从疫情前的6%提升至32%,催生"混合办公"新经济形态

- 全球卫生支出增长47%,建立包含3.6万种应急物资的储备体系

值得关注的是,2023年9月全球监测数据显示,新冠相关死亡病例仍以每月1.2万例的幅度波动,远超流感季节水平,这种"低水平流行"状态使得疫情结束的定义更具弹性,中国疾控中心最新研究指出,人群免疫屏障对重症的防护效果持续时间为18-24个月,意味着2025年前后可能面临新的免疫衰减周期。

从2019年12月武汉发现首例病例,到2023年形成常态化防控体系,这场疫情深刻改变了人类社会的运行方式,虽然世界卫生组织给出了"大流行结束"的官方结论,但病毒与人类的博弈仍在继续,未来公共卫生体系需要建立"三级预警机制":针对高危人群的个性化防护、针对新变异株的快速响应、针对长期后遗症的终身健康管理等,正如《科学》杂志2023年综述所言:"我们不是在结束一场战争,而是在转入新的防御阶段。"对于"19年疫情何时结束"的追问,答案或许藏在每个普通人加强疫苗接种、完善健康监测、保持应急准备的日常选择中。

(本文数据来源:WHO全球疫情监测系统、中国国家卫健委公报、CDC官方报告、Nature/Science系列论文,经多源交叉验证形成原创分析)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏