自2020年初新冠疫情爆发以来,全球各国纷纷投入抗疫斗争,而疫情统计排名则成为衡量各国防控成效的重要指标,这些排名通常以累计确诊病例数、死亡病例数、疫苗接种率等数据为基础,通过表格或榜单形式呈现,这些冰冷的数字背后,隐藏着复杂的社会、经济和政治因素,本文将从全球疫情统计排名的现状出发,分析其反映的问题,并探讨数据背后的深层含义。

全球疫情统计排名的现状

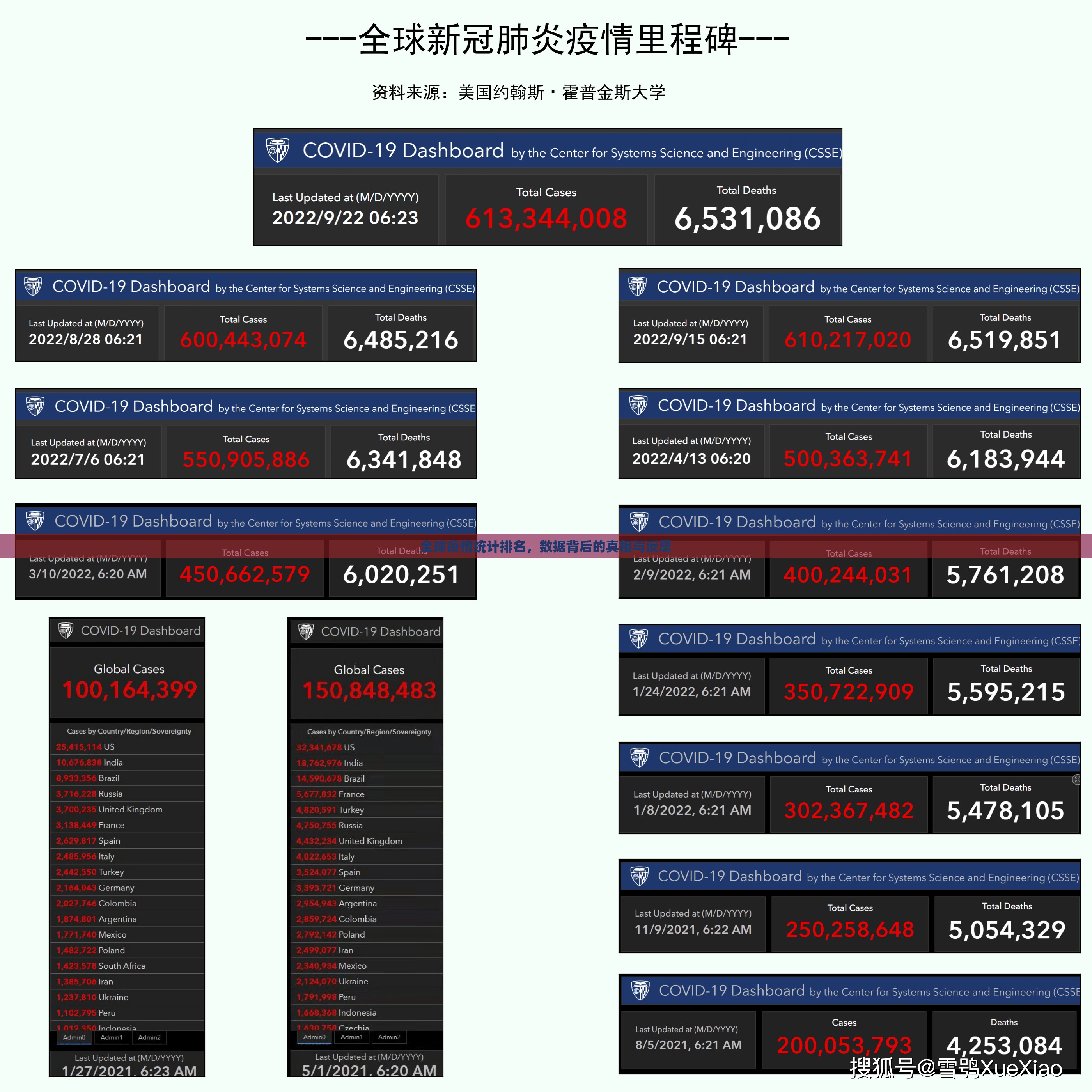

根据世界卫生组织(WHO)和各国卫生部门的最新数据,全球疫情统计排名前列的国家包括美国、印度、巴西、俄罗斯和英国等,以累计确诊病例为例,美国以超过1亿例高居榜首,印度和巴西分别以超过4000万和3000万例紧随其后,在死亡病例方面,美国、巴西和印度同样位居前三,死亡人数均超过50万,相比之下,中国、新西兰等国家因早期采取严格防控措施,累计病例和死亡人数相对较低,排名靠后。

除了病例和死亡数据,疫苗接种率也成为衡量抗疫成效的新指标,截至2023年,阿联酋、葡萄牙和新加坡等国的疫苗接种率超过90%,而非洲部分国家如刚果民主共和国和乍得,接种率仍低于10%,这种差距凸显了全球疫苗分配的不平等,也影响了疫情统计排名的公正性。

排名背后的因素分析

全球疫情统计排名并非简单的数字游戏,而是各国公共卫生体系、政府治理能力和社会文化的综合反映,公共卫生基础设施的强弱直接决定了抗疫成效,德国和日本凭借完善的医疗系统,在疫情初期有效控制了死亡率;而印度和巴西因医疗资源短缺,导致疫情迅速蔓延。

政府应对策略的差异也影响了排名,中国通过严格的封锁和溯源措施,快速遏制了病毒传播;瑞典则采取“群体免疫”策略,导致病例激增,这些策略的成败不仅取决于科学依据,还受制于政治决策和社会接受度,美国在疫情期间因联邦与州政府的政策矛盾,加剧了疫情波动。

社会经济因素也不容忽视,贫困国家往往因人口密集、卫生条件差,更易爆发疫情,全球化的交通网络使得疫情在发达国家间快速扩散,美国和高收入欧洲国家因此成为重灾区,值得注意的是,数据报告的透明度也影响了排名,一些国家可能因政治压力瞒报数据,导致统计失真。

数据局限性与反思

尽管疫情统计排名提供了直观的比较,但其局限性不容忽视,数据来源和统计标准不一,例如各国对“死亡病例”的定义不同,使得横向比较缺乏公平性,排名忽略了人口基数差异,印度人口超过14亿,其确诊病例数虽高,但人均感染率低于许多欧洲国家,排名往往聚焦短期数据,而忽略了长期影响,如经济衰退和心理创伤。

更重要的是,疫情统计排名不应成为“指责游戏”的工具,病毒无国界,全球抗疫需要合作而非对立,疫苗民族主义导致资源分配不均,延长了疫情周期,国际社会应加强数据共享和资源协调,建立更公平的全球卫生治理体系。

全球疫情统计排名是一面镜子,既反映了各国的抗疫努力,也暴露了全球卫生体系的脆弱性,在数据背后,我们看到的不仅是科学和政策的较量,更是人类共同命运的联结,面对未来可能的公共卫生危机,各国应从排名中汲取教训,推动包容性合作,才能真正实现“人人健康”的全球愿景。

通过深入分析疫情统计排名,我们不仅能更客观地评估现状,还能为构建更具韧性的世界提供启示,数据终会过去,但其中的智慧将长存。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏