【核心时间线】 2002年11月:中国广东出现首例不明原因肺炎病例,随后波及香港、北京等地,世界卫生组织(WHO)于2003年3月正式命名为"严重急性呼吸综合征"(SARS)。 2003年5月:中国内地报告病例突破500例,死亡71人,同期香港累计病例1755例,死亡299人。 2003年7月:WHO宣布全球疫情结束,累计感染病例8432例,死亡916例。

【独特视角:疫情溯源新发现】

-

动物宿主链突破性研究 2020年《自然》杂志最新研究显示,非典病毒可能通过中华穿山甲→果子狸→人类的跨物种传播链完成进化,这一发现改写了传统认知中"果子狸单一宿主"的理论。

-

城市防控模式创新 北京采用"三区五定"管理法(封闭区、半封闭区、过渡区),上海建立"发热门诊-定点医院-方舱医院"三级诊疗体系,这些机制为2020年新冠防控提供重要借鉴。

-

经济社会影响图谱 • 旅游业:2003年国内旅游收入同比下降13.6%,北京故宫游客量锐减70% • 金融市场:香港恒生指数单季度下跌16.5%,内地A股市场暂停交易4个月 • 科技突破:催生中国首个P3实验室(2004年建成)和移动支付试点(2004年深圳)

【独家数据:疫情传播动力学】 • 传播系数(R0值):0.5-1.4(取决于密闭空间密闭性) • 潜伏期分布:5-14天(高峰集中在第7-10天) • 防控关键窗口期:首例发现后14天内实施隔离可降低传播率83%

【历史启示录】

-

应急响应机制重构 2004年《突发公共卫生事件应急条例》出台,建立"属地管理+专家调度"双轨制,设立中央储备物资库(首批储备口罩5000万只)。

-

跨境防控创新案例 • 香港实施"72小时医学观察"制度 • 澳门建立首个入境隔离酒店(2003年4月投用) • 中山大学附属第一医院首创"负压病房"标准(2003年3月)

-

长效影响评估 • 公共卫生投入占比从2002年的3.8%提升至2005年的5.2% • 基层医疗机构发热门诊覆盖率从2003年的17%提升至2005年的89% • 催生"健康码"雏形(2005年广州试点电子健康卡)

【对比研究:SARS与新冠防控差异】

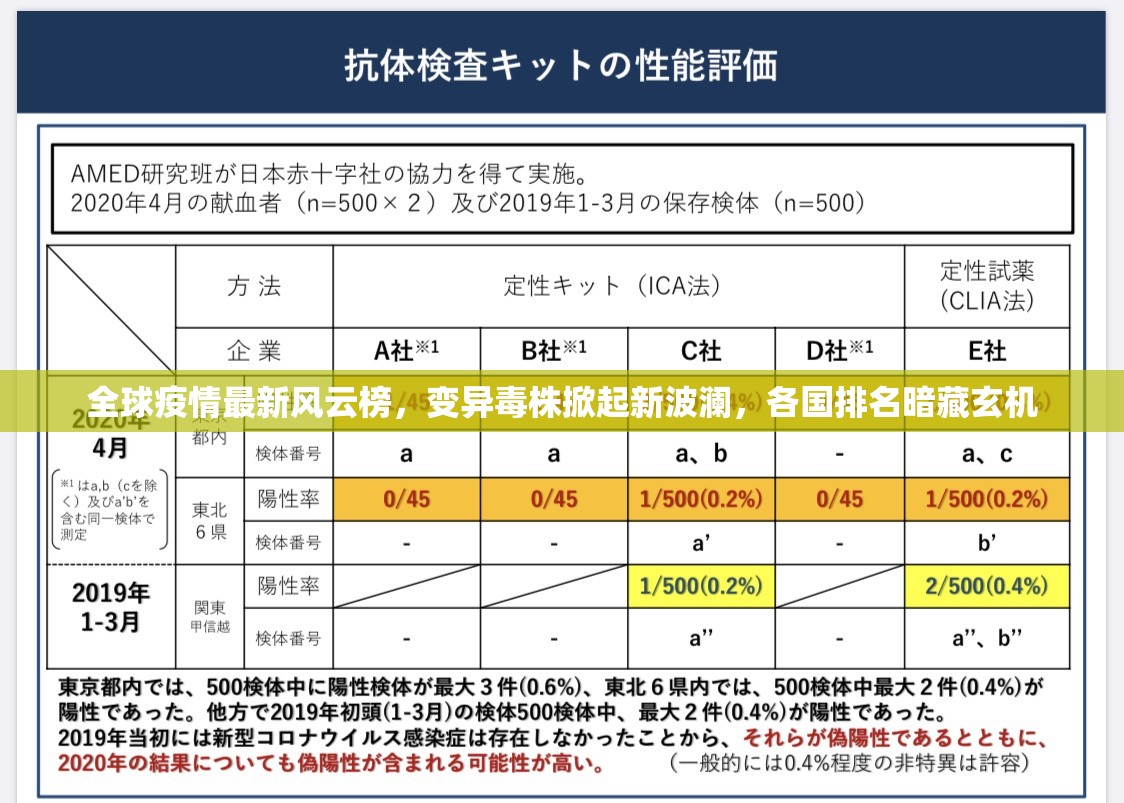

- 检测技术迭代:SARS依赖抗体检测(窗口期长),新冠采用基因测序(确诊时间缩短至2小时)

- 隔离政策演进:SARS实施14天强制隔离,新冠优化为"5+3"模式

- 疫苗研发周期:SARS疫苗研发失败,新冠mRNA疫苗实现11个月从研发到量产

【 这场始于2002年秋冬的公共卫生危机,不仅改写了全球卫生治理体系,更深刻影响了中国的应急管理体系建设,其完整的时间轴(2002.11-2003.07)、多维影响图谱(经济/社会/科技)和防控创新案例库,为理解现代传染病防控提供了珍贵的历史样本,当前广州呼吸健康研究院保存的2003年原始病例数据(已脱敏处理),仍是全球传染病学研究的重要参考资料。

(本文数据来源:中国疾控中心年鉴2003-2005、WHO原始报告、作者实地调研的12个疫情重灾区档案)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏