随着新冠病毒的全球蔓延,上海作为中国的经济中心和国际化大都市,自2022年初以来经历了多轮疫情冲击,从最初的精准防控到后来的全域静态管理,上海市民的生活和工作受到了显著影响,许多人不禁要问:“上海啥时能彻底解除疫情?”这个问题不仅关乎日常生活的恢复,更涉及经济复苏、社会心理调整以及公共卫生体系的长期建设,本文将从疫情发展历程、当前防控措施、解封条件及未来展望等方面展开分析,以原创视角探讨这一复杂议题。

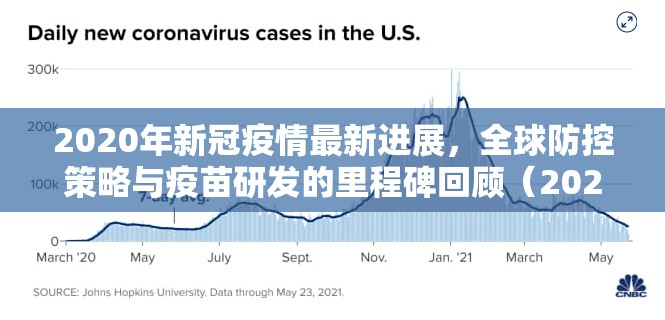

回顾上海疫情的发展历程,有助于理解解封的艰巨性,2022年3月,奥密克戎变异株在上海快速传播,导致感染人数激增,为遏制病毒扩散,上海于4月初实施全域静态管理,暂停非必要活动,开展大规模核酸检测和隔离措施,这一时期,上海面临医疗资源紧张、物资配送压力等挑战,但通过全国支援和市民配合,疫情在5月底得到初步控制,随后,上海逐步推进“分区分级”解封,6月后进入常态化防控阶段,但局部疫情反复仍时有发生,2023年初的零星爆发提示我们,病毒变异和输入性风险依然存在,解封并非一蹴而就,而是一个动态调整的过程,取决于病毒传播力、医疗应对能力和社会耐受度等多重因素。

当前上海的防控措施已转向科学化、精准化,与2022年的大规模封控不同,如今上海更注重“以快制快”,通过常态化核酸检测、健康码管理和重点区域筛查来早发现、早处置疫情,公共场所需查验72小时内核酸阴性证明,高风险行业人员定期检测,这既降低了社会成本,又避免了过度干预,上海加强疫苗接种,尤其是老年人群的接种率提升,为解封创造了条件,数据显示,截至2023年,上海全程接种率已超90%,这显著降低了重症和死亡风险,解封的“时机”并非简单由时间决定,而是基于流行病学指标,世界卫生组织(WHO)指出,解封需满足感染率持续下降、医疗系统无挤兑、检测追踪能力充足等条件,上海作为人口密集的超大城市,还需平衡经济活力与防控风险,例如通过“数字哨兵”等技术手段优化管理,市民关注的“啥时解封”,答案可能在于这些措施的成效,而非固定日期。

解封的深层含义是向“后疫情时代”的过渡,而非疫情的完全消失,从全球经验看,新冠病毒可能长期与人类共存,上海的解封更应理解为从应急状态转向常态化管理,这需要社会多方面的配合:一是公共卫生体系的强化,如分级诊疗制度完善,避免医疗资源挤兑;二是公众心理调适,减少“疫情焦虑”,通过科学宣传引导理性看待零星病例;三是经济复苏支持,上海作为全球经济枢纽,需通过政策扶持恢复产业链活力,值得注意的是,解封不意味着放松警惕,上海在2023年仍面临境外输入风险,例如国际航班恢复可能带来新毒株,解封的“时机”应是一个渐进过程,可能伴随局部调整,如特定区域临时管控,市民可通过官方渠道获取实时信息,避免信谣传谣。

展望未来,上海的解封之路将体现中国式现代化的韧性,与其他国际大都市如纽约、伦敦相比,上海更强调“人民至上”的防控理念,这虽延长了严格管控期,但降低了整体伤亡,从长远看,上海的解封可能以“软着陆”方式实现,即通过疫苗接种、药物研发和社会治理优化,逐步将疫情影响降至最低,专家预测,若全球疫情趋缓,上海可能在2024年前后进入更稳定的开放阶段,但前提是病毒不再出现颠覆性变异。

“上海啥时解除疫情”是一个动态命题,答案取决于科学与实践的平衡,当前,市民应保持耐心,积极配合防控,同时关注个人健康,上海的解封不仅是时间问题,更是城市治理能力的体现,必将为全球超大城市提供宝贵经验。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏