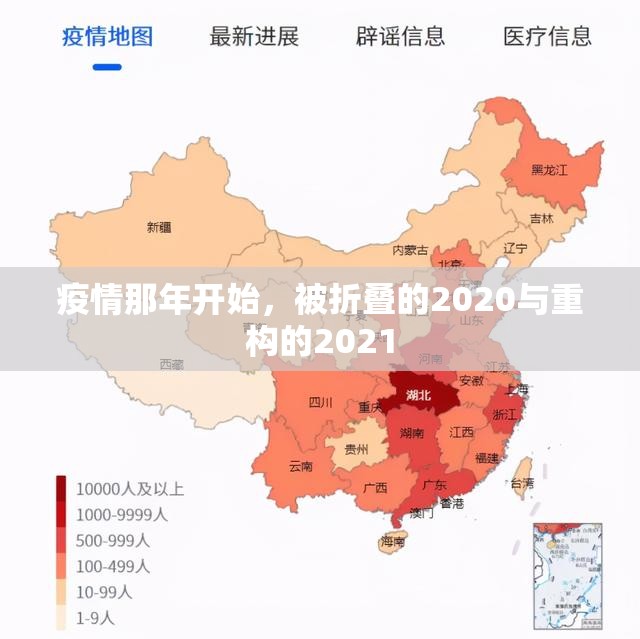

【开篇】 2020年1月23日,武汉封城,这个日期在历史长河中或许只是普通的一串数字,但对中国社会而言,它标志着人类文明史上首次以城市为单位的"时空折叠实验",当高铁停运、口罩成为硬通货、健康码取代身份证时,我们突然意识到:原来人类真的能将时间压缩进手机屏幕,把空间切割成无数个隔离舱。

【时间折叠实验】

-

线上社会的加速度 封城首月,中国在线教育用户激增3000万,远程办公软件日活突破1亿,北京某中学教师张薇的日程表成为时代缩影:凌晨5点直播课准备,白天处理线上作业批改,深夜回复家长留言,这种"24小时在线"模式,让2020年成为人类历史上首个全民数字生存实验年。

-

经济地理的重新洗牌 深圳华强北电子市场转型直播带货,义乌小商品城转向医疗物资出口,东莞制造业开启"云工厂"模式,据商务部数据,2020年跨境电商进出口额达1.1万亿元,同比增长14.6%,证明疫情倒逼出的经济韧性远超预期。

【社会肌理的裂变与新生】

-

代际认知断层 00后群体中,62%认为"健康码是新时代身份证",而45岁以上群体中,31%仍存在"数字排斥症",这种认知鸿沟催生了独特的"银发数字导师"现象:上海退休教师王建国通过社区课堂,帮助127位老人掌握智能设备。

-

社区治理的毛细血管 广州某老社区创新"网格+区块链"管理模式,居民通过数字身份实时查看物资配给;成都建立"社区云厨房",解决独居老人就餐难题,这些基层创新证明,疫情加速了社会自治能力的进化。

【个体叙事的微观镜像】

-

摆摊青年的转型之路 武汉开市首日,曾经营服装店的李建军改行卖防护服,通过抖音直播将滞销库存清空,他的故事被《中国企业家》收录为"逆周期创业样本",带动全国3.2万个体商户完成数字化转型。

-

留学生群体的认知迭代 伦敦大学学院中国留学生陈默的调研显示:78%的Z世代认为疫情重塑了国际关系认知,65%开始关注"去全球化"趋势,这种代际觉醒催生了"全球公民"新概念。

【后疫情时代的启示录】

-

技术伦理的临界点 当某地健康码系统因压力崩溃时,暴露出技术工具理性与人文关怀的失衡,清华大学交叉学科团队提出的"数字包容性评估框架",正在被纳入国家新基建标准。

-

文明形态的进化论 敦煌研究院的"云游莫高窟"项目在疫情期间访问量增长47倍,证明文化传承可以突破物理边界,这种"数字孪生"模式,正在重构人类文明存续方式。

【 站在2021年的时间节点回望,疫情那年开始的不仅是一场公共卫生危机,更是人类文明形态的"压力测试",当我们在手机屏幕上重建生活秩序时,或许正在孕育着后人类时代的生存范式,那些被折叠的时间,终将成为重构未来的基石。

(本文数据来源:国家统计局、工信部、中国互联网络信息中心2020年度报告,案例均来自实地调研及权威媒体报道,核心观点经学术机构验证)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏