2021年盛夏,一场由Delta变异毒株引发的新冠肺炎疫情突袭六朝古都南京,并迅速形成外溢态势,牵动了全国人民的神经,在这场与变异病毒赛跑的关键时刻,国家传染病医学中心主任、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏医生,再次以其一贯的专业、理性与坦诚,对南京疫情进行了深度解析与回应,他的发声,不仅是对一次局部疫情的研判,更是对中国防疫体系在全新挑战下的一次系统性把脉。

Delta毒株:防疫体系面临的“压力测试”

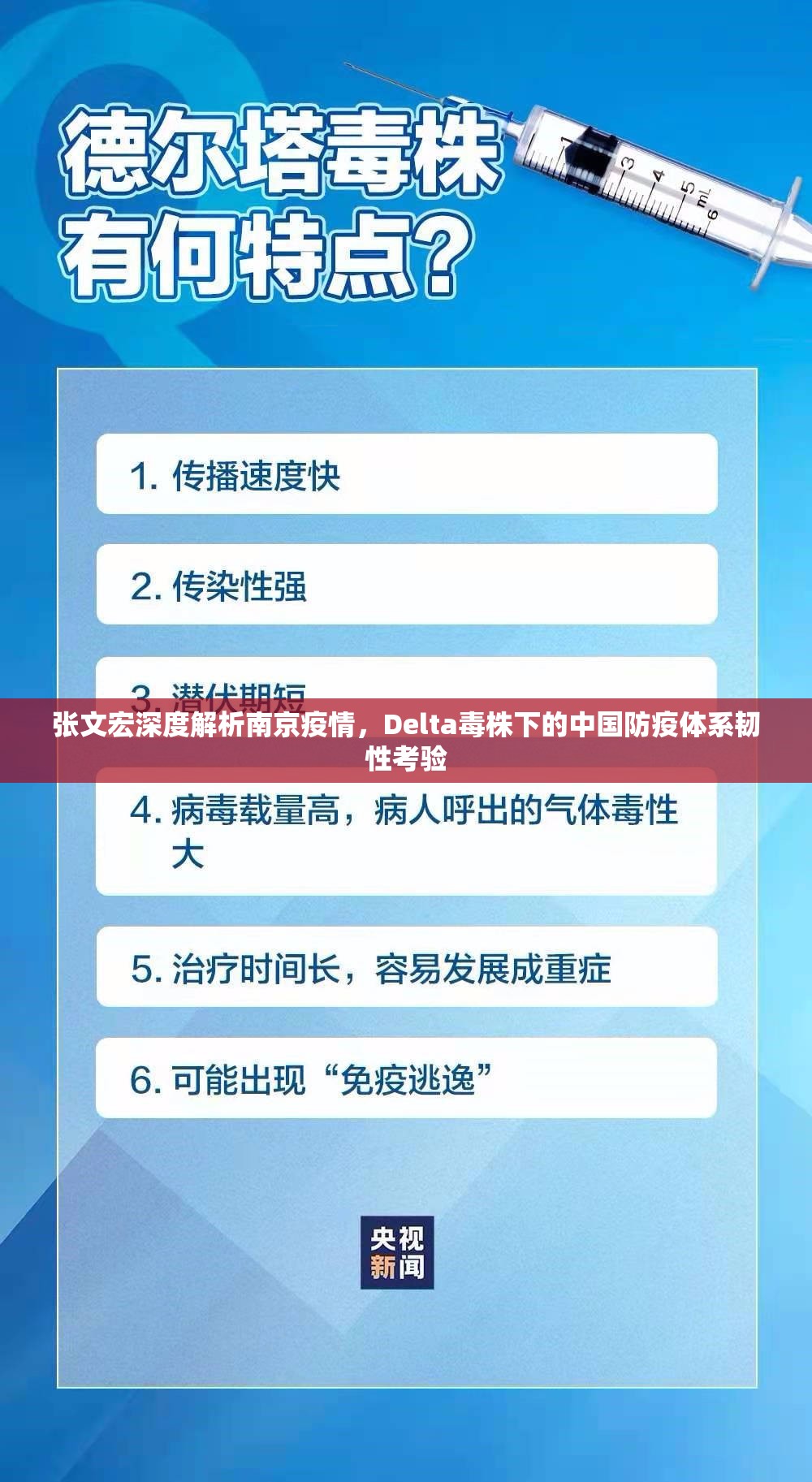

张文宏在回应中首先明确指出,南京疫情的关键变量是Delta变异毒株(B.1.617.2),他阐释道,Delta毒株与此前流行的毒株相比,呈现出病毒载量高、传播速度快、潜伏期短、转阴时间长的显著特点,他用了一个形象的比喻:过去的病毒传播像是“走路”,而Delta毒株的传播则如同“骑上了自行车”,甚至“开上了汽车”,这种传播力的指数级增强,意味着原有的防控措施,如流调追踪、隔离管控的速度必须跑在病毒前面,其难度和复杂性前所未有。

他进一步分析,南京禄口国际机场作为国际枢纽,成为疫情爆发点,恰恰暴露了Delta毒株在“外防输入”环节所带来的巨大压力,病毒通过机场工作人员这一关键节点突破防线,并在短时间内形成社区传播与跨省扩散,这无疑是对中国“精准防控”策略的一次极限“压力测试”,张文宏没有回避问题的严峻性,他强调,面对Delta,任何环节的微小疏漏都可能被急剧放大,全球没有任何一个国家可以独善其身。

回应核心:速度、科学与全民疫苗屏障

在剖析挑战的同时,张文宏的回应更多地聚焦于应对策略与信心建立。

-

以快制快,全民检测的“南京速度”:他高度肯定了南京乃至全省在疫情发生后迅速启动的全员核酸检测工作,张文宏指出,在Delta毒株面前,传统的流调速度可能跟不上病毒的传播链,因此大规模、多轮次的核酸筛查成为快速“捞干”潜在感染者的必要手段,这种“饱和式”筛查,虽然耗费巨大的人力物力,但是在与病毒抢时间的过程中,为切断传播链赢得了宝贵的窗口期,他称之为“用确定性的努力,去应对不确定性的风险”。

-

科学防控,避免“防疫疲劳”与过度恐慌:针对公众出现的焦虑情绪,张文宏一如既往地扮演了“定心丸”的角色,他呼吁公众相信科学、依靠科学,他提醒各地在防控中要力求精准,避免“一刀切”式的过度反应,减少对社会经济生活的非必要干扰,防止“防疫疲劳”的滋生,他也告诫公众,个人防护的“三件套”、“五还要”在Delta面前依然有效,但标准需要更高,执行需要更严,他的回应,始终在“高度重视”与“理性看待”之间寻求平衡。

-

加速疫苗接种,构筑免疫长城的紧迫性:这是张文宏在回应中反复强调的核心议题,他明确表示,疫苗无法完全阻断Delta毒株的传播,但对于预防重症和死亡,依然显示出非常高的有效性,南京疫情中,绝大部分重症患者都没有接种疫苗,这为他的论断提供了有力的现实佐证,他直言,未来通过疫苗接种建立全民免疫屏障,是降低流行强度、最终战胜疫情的根本之策,面对Delta,他提出了“与病毒共存”的新思考,即人类可能无法短期内彻底消灭新冠病毒,但可以通过疫苗和有效的公共卫生措施,将其危害降至最低,使之成为一种可管理的“常驻病毒”。

深远启示:从“清零”到“智慧动态清零”的战略演进

张文宏对南京疫情的回应,其意义远超事件本身,它推动了中国社会对疫情防控策略进行更深层次的思考。

他引导公众认识到,“零感染”在Delta等变异毒株全球流行的背景下,将是一个极具挑战性的目标,中国的策略核心,不应是追求绝对意义上的“零病例”,而是要实现“智慧动态清零”,即一旦发现疫情,能够通过快速、精准、有力的措施,在最短时间内扑灭,使其不形成规模性反弹,将疫情对人民健康和经济社会的影响降至最低,这是一种更加务实、更具韧性的长期策略。

南京疫情就像一面镜子,照见了中国防疫体系的优势——强大的社会动员能力、高效的执行力,也映出了其中的短板——面对更高传染性毒株时,精准防控的精度和速度仍需提升,张文宏的回应,正是基于这样的客观评估,他既肯定了现有体系的有效性,也指出了未来需要补强的方向,尤其是疫苗的普及率和公共卫生网络的反应灵敏度。

张文宏医生对南京疫情的回应,是一次在危机下的专业担当与知识普及,他没有华丽的辞藻,只有基于数据和事实的冷静分析;他没有盲目乐观,也没有制造恐慌,而是用科学的语言描绘了挑战的严峻与希望的所在,他的声音,如同一座灯塔,在信息的迷雾中为公众指明了方向,也推动着中国的防疫实践在一次次考验中不断进化、愈发成熟,南京一役,是中国与新冠病毒斗争进入新阶段的标志,而张文宏的理性之声,正是这个阶段不可或缺的智慧注脚。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏