在全国疫情防控常态化的背景下,广州作为南中国的超大型门户城市,其疫情动态始终牵动人心,每当出现本土疫情,公众与专家都会追问:为何疫情会在此地扩散?其背后的原因复杂多元,并非单一因素所致,而是特定时空背景下,病毒特性、城市运行、社会行为与防控体系相互作用的结果,本文旨在深度剖析广州疫情扩散的多重原因,以提供一个全面而独特的视角。

病毒变异与传播特性的根本挑战

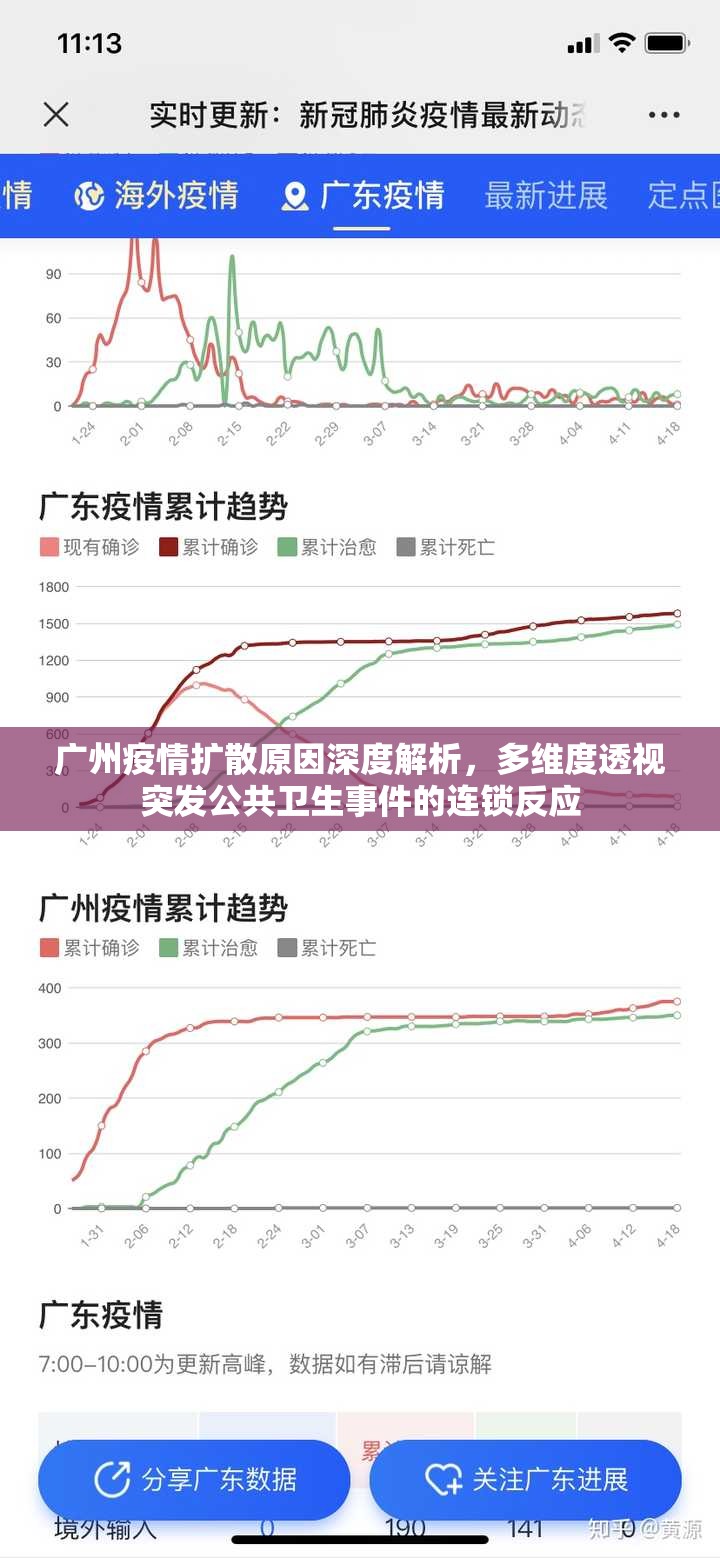

任何疫情的扩散,其根本前提是病原体具备了更强的传播能力,广州历次疫情,尤其是应对奥密克戎变异株的经历,凸显了病毒进化带来的直接挑战。

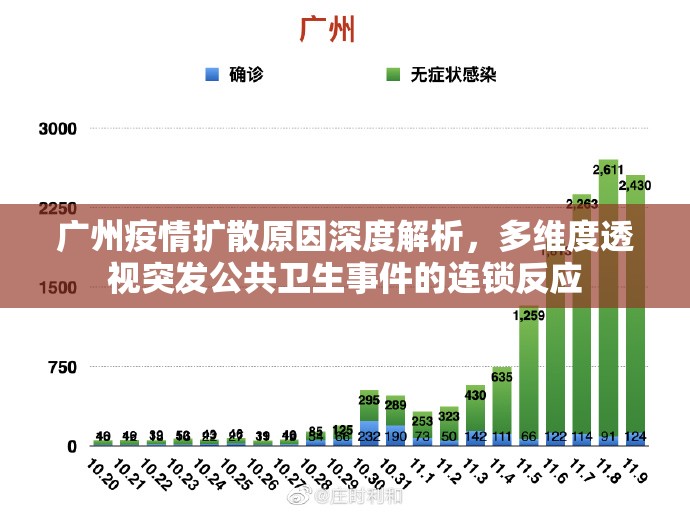

- 超强传播力: 奥密克戎变异株,特别是其亚分支,呈现出传播速度极快、潜伏期短、隐匿性强的特点,其基本再生数(R0)远高于早期毒株,这意味着在同等防控措施下,它能更快地形成传播链,感染者从暴露到具备传播能力的时间窗口缩短,给流调溯源和隔离管控带来了前所未有的时间压力。

- 隐匿性传播: 大量无症状感染者的存在,使得病毒在社区中“悄无声息”地蔓延,这些感染者自身不易察觉,活动轨迹不受影响,成为移动的传染源,极大地增加了早期发现的难度,当第一个病例被发现时,病毒可能已经在特定社区或场所传播了数代,形成了相当规模的“蓄水池”。

超大城市运行体系的固有脆弱性与复杂性

广州作为常住人口近两千万、实际管理人口可能更多的超大城市,其高度密集、高度流动、高度互联的社会经济结构,既是发展的引擎,也是疫情防控的难点。

- 极高的人口密度与流动性: 中心城区高密度的人口居住和就业,为病毒通过气溶胶、密切接触等途径传播提供了物理温床,广州是国家重要的交通枢纽,每日通过航空、铁路、公路进出的人员数量巨大,无论是跨省旅行者还是市内通勤者,频繁的人员流动为病毒的输入和内部扩散创造了便捷的通道。

- 密集的室内聚集与社交活动: 广州经济活跃,拥有众多大型商场、批发市场、餐饮场所、写字楼和工厂,这些密闭或半密闭的公共场所,人员聚集且接触频繁,极易成为疫情的“放大器”,尤其是一些专业批发市场,环境相对密闭、人流量大、货物往来频繁,曾多次成为疫情暴发点,凸显了特定业态在防控中的高风险性。

- 庞大的城中村与特殊社区结构: 广州存在数量众多、人口密集的城中村,这些区域往往建筑密集、巷道狭窄、通风不佳,居住空间狭小,且居住着大量流动人口,一旦病毒引入,极易通过共用厨卫、密切邻里接触等方式快速蔓延,形成局部聚集性疫情,对精准封控和物资保障提出了极高要求。

防控体系在实践中的环节性疏漏与压力

尽管广州建立了相对成熟的防控体系,但在面对极端压力和新挑战时,个别环节的疏漏或延迟可能被急剧放大。

- 流调溯源追不上病毒速度: 面对传播速度以天甚至小时计的变异株,传统的流调工作模式面临极限挑战,从发现病例、核实信息、到追踪密接与次密接、划定风险区域,整个流程需要时间,当病毒传播速度超过流调速度时,就必然会有风险人员游离在管控范围之外,继续造成社区传播。

- “落地检”与跨区域协防的潜在缝隙: 尽管实施了“落地检”等政策,但对于自驾、使用非实名制交通工具等入穗人员,可能存在监管盲区或检测结果滞后的问题,与周边城市的协同联防机制若存在信息共享不及时、标准不统一等情况,也可能导致风险跨区域传播而未能被及时阻断。

- 重点场所与行业的防控疲劳: 长期的疫情防控可能导致部分公共场所、运输行业、冷链物流等关键环节出现“防控疲劳”,个别单位或个人执行测温、扫码、查验核酸、环境消杀等规定时有所松懈,这为病毒提供了可乘之机。

社会心理与个体行为的影响

公众的心理状态和行为选择,同样是影响疫情走向的重要变量。

- 防疫意识松懈与信息盲区: 随着疫情时间的延长,部分市民可能出现麻痹思想、侥幸心理,佩戴口罩、保持社交距离等基本防护措施执行不到位,对于官方发布的涉疫信息,若未能及时、全面地触达每一位市民,部分人群可能因信息缺失而无法及时自察和规避风险。

- 检测意愿与便利性: 当出现轻微症状时,部分人可能选择自行服药而非第一时间核酸检测,核酸检测点的分布、开放时间若未能完全匹配所有人群的需求,也可能影响应检尽检的及时性。

广州疫情的扩散并非偶然,它是传染性极强的变异病毒、超大城市固有的运行特征、防控体系承受的压力极限以及复杂的社会心理行为共同作用下的结果,这是一个典型的系统性风险案例,理解这些多维度的原因,并非为了指责,而是为了更清醒地认识到现代城市公共卫生安全面临的长期性、复杂性挑战,对于广州乃至所有超大城市而言,未来的防控工作必须在动态中不断优化,既要依靠科技赋能提升流调、监测的精准与速度,也要持续夯实基层治理能力,尤其关注城中村、市场等脆弱环节,同时不断加强公众沟通,凝聚社会共识,方能在这场与病毒不断博弈的持久战中,更好地守护城市的健康与活力。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏