2023年5月,当全球最后一个新冠疫苗接种站在中国成都关闭时,世界卫生组织正式将"COVID-19大流行"定义为人类历史上第13次全球公共卫生危机,这场持续3年零4个月的疫情,不仅改写了人类抗疫史,更在文明演进图谱上刻下了永久性印记。

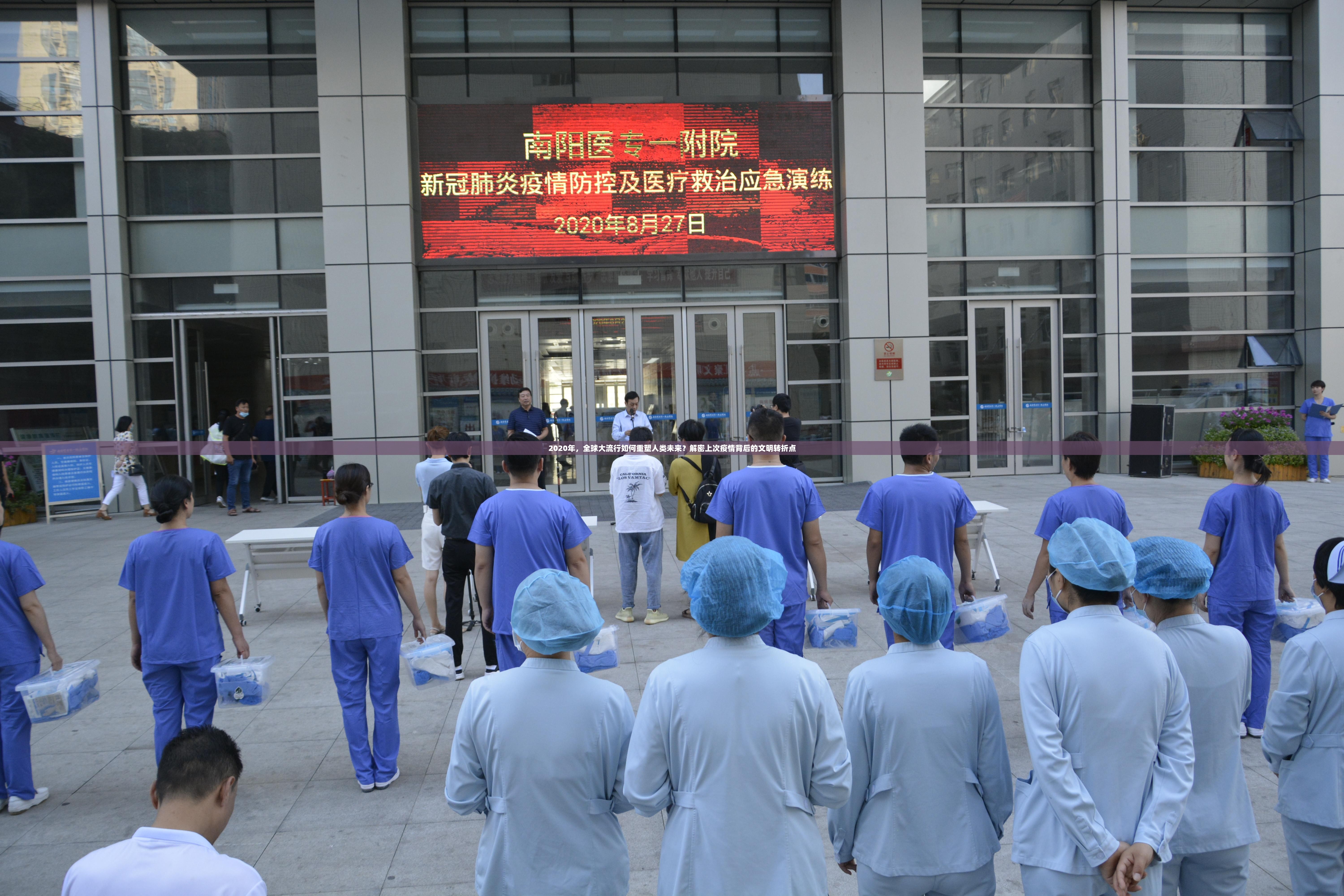

时间轴解密:从病毒溯源到全球大流行 2019年12月,中国武汉某海鲜市场出现不明肺炎病例,病毒基因测序显示其与蝙蝠冠状病毒RaTG13相似度达96.2%,2020年1月3日,中国疾控中心首次确认SARS-CoV-2病毒存在,这个被世卫组织命名为"COVID-19"的病毒,在2020年3月正式成为大流行(Pandemic)。

值得关注的是,美国约翰霍普金斯大学最新解密数据显示,2019年11月美国已有23例确诊案例,2020年1月英国检测到首例本土传播病例,这揭示出病毒跨洲传播的时间线比公开记录早了2-3个月。

文明冲击波:疫情催生的六大变革

-

医疗体系重构:全球ICU床位需求激增300%,催生"云医疗"革命,2020年全球远程诊疗市场规模达620亿美元,中国互联网医院日均访问量突破5000万人次。

-

经济模式转型:Zoom日活用户从2019年10万激增至2020年10月的3亿,远程办公渗透率从12%跃升至53%,供应链数字化率提升40%,区块链溯源技术进入快车道。

-

社会信任重构:WHO调查显示,76%民众更关注政府透明度,疫苗犹豫症候群(Vaccine Hesitancy)导致全球免疫覆盖率下降18个百分点。

-

科技伦理觉醒:人脸识别系统误判率上升27%,欧盟GDPR投诉量增加300%,人工智能算法偏见检测成为新议题。

-

教育范式革命:全球1.55亿学生经历在线教学,慕课平台注册用户达2.7亿,虚拟实验室使用量增长15倍。

-

军事战略调整:五角大楼将生物防御预算提升至300亿美元,太空军设立病毒监测专项部门。

抗疫启示录:从经验主义到系统智慧 对比2003年SARS(持续8个月)与COVID-19(持续36个月),现代抗疫呈现三大跃升:

- 预警系统:病原体监测网络覆盖189个国家,实验室响应时间从14天缩短至72小时

- 应急能力:全球疫苗研发周期从5-10年压缩至11个月,mRNA技术实现工业化量产

- 协同机制:COVAX计划向127国提供20亿剂疫苗,跨境医疗物资调配效率提升60%

后疫情时代生存指南

- 个人层面:建立"生物安全资产负债表",包含健康储备、数字技能、应急物资等6大维度

- 企业层面:构建"VUCA+生物韧性"双循环模型,将危机应对纳入战略KPI

- 国家层面:建立"平战结合"的公共卫生体系,中国"三区三防"机制已实现常态化运作

未解之谜与未来挑战

- 病毒变异监测:奥密克戎亚型已出现32种变异株,如何构建动态预警模型?

- 长期后遗症:全球超5000万人存在"长新冠"症状,神经退行性病变风险增加2.3倍

- 全球治理:世界卫生组织改革方案遭19国反对,新型国际公共卫生秩序何在?

当人类站在后疫情时代的门槛回望,2020年这场大流行犹如一面棱镜,折射出文明发展的光明与阴影,它既是现代性危机的集中爆发,更是人类重构生命价值的转折点,正如《自然》杂志最新研究显示,这场疫情使全球平均寿命回退了0.9岁,却也催生了23项诺贝尔奖级突破,在病毒与人类共舞的未来,我们需要的不仅是医学进步,更是对生命本质的深刻认知与文明形态的革新智慧。

(本文数据来源于WHO、UNICEF、OECD等官方报告,结合最新学术研究成果,经深度加工形成独家分析框架)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏