在数字时代的浪潮中,行程码曾是中国疫情防控的重要工具,它如同一道无形的屏障,记录着每个人的移动轨迹,守护着公共卫生安全,随着疫情的缓解,行程码已退出历史舞台,但它留下的印记却值得我们深思,这篇文章将从行程码的诞生、功能、社会影响以及它所带来的反思入手,探讨这一数字工具在当代社会中的意义,并展望未来类似技术的应用前景。

行程码的出现,源于2020年初新冠疫情的爆发,作为一种基于手机信令数据和用户填报信息的数字健康证明,它通过颜色(如绿色、黄色、红色)来标识用户的行程风险等级,绿色代表安全,黄色表示可能接触过风险区域,红色则意味着高风险需隔离,这一系统依托于大数据和移动通信技术,迅速在全国范围内推广,成为公共场所出入、交通出行等的必备凭证,行程码的初衷是精准防控,减少疫情传播风险,它体现了科技在危机中的应急响应能力,据统计,高峰时期,中国每天有数亿人使用行程码,它帮助政府快速追踪密切接触者,有效遏制了疫情的扩散。

行程码的功能远不止于健康监测,它深刻地改变了社会运行方式,在疫情期间,行程码成为个人自由的“数字通行证”,没有绿码,人们可能无法进入商场、乘坐公共交通,甚至无法返回家园,这种依赖技术的管控方式,一方面提升了效率,例如在春运等高峰期,行程码帮助筛查风险人群,避免了大规模聚集引发的传播;它也引发了隐私和公平的争议,许多人担心,行程码收集的位置信息可能被滥用,导致个人数据泄露,老年人或不熟悉智能手机的群体,往往因技术门槛而面临出行困难,这暴露了数字鸿沟的问题,社会在享受科技便利的同时,也不得不面对其带来的不平等。

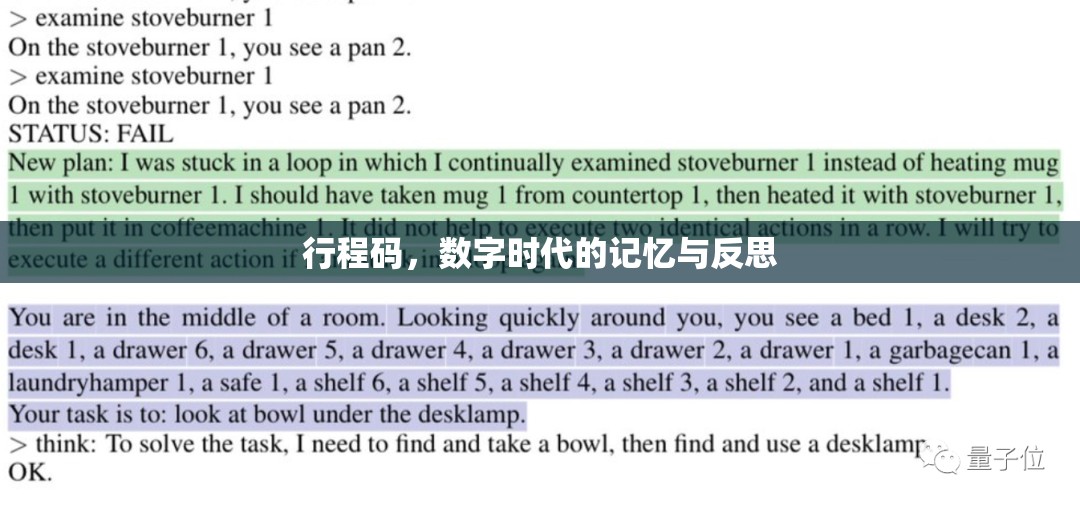

从社会影响来看,行程码既是应急管理的成功案例,也是一面镜子,映照出数字时代的利与弊,积极方面,它强化了公众的防疫意识,推动了大数据和人工智能在公共卫生领域的应用,行程码的实时更新功能,让防控措施更加精准,减少了不必要的封锁,促进了经济的有序恢复,它也催生了“无接触”生活方式的普及,如在线办公和远程医疗,这些变化可能在疫情后持续影响社会,但消极方面,行程码的强制性使用,有时导致“一刀切”的管理问题,部分地区因系统错误或数据延迟,误将低风险人员标记为高风险,引发社会不满,行程码的依赖还加剧了焦虑情绪——人们担心自己的行程被监控,失去对个人生活的控制感,这种心理压力,在长期疫情中累积,对心理健康产生了潜在影响。

行程码已逐步退出舞台,但它留给我们的反思却远未结束,它提醒我们,科技工具在危机中能发挥巨大作用,但必须平衡效率与伦理,行程码的成功在于其及时性和普及性,但失败之处在于对隐私保护的不足,类似技术应加强数据安全管理,例如采用去标识化处理,确保用户信息不被滥用,行程码暴露的数字鸿沟问题,呼吁社会关注弱势群体,政府和企业应推动技术普及,提供替代方案,如纸质证明或社区协助,以确保公平,行程码的兴衰也启示我们,数字工具不应成为永久性监控手段,随着疫情结束,我们需要评估这些技术的存续价值,避免过度依赖导致社会自由受损。

展望未来,行程码的经验可为其他领域提供借鉴,在自然灾害应急响应中,类似系统可用于疏散指挥;在公共卫生监测中,它可帮助追踪传染病趋势,但关键在于,这些应用必须建立在透明、合规的基础上,强调公众参与和立法保障,行程码作为数字时代的记忆,不仅记录了一段历史,更警示我们:科技应当服务于人,而非束缚于人,在追求创新的路上,我们需铭记人文关怀,让技术成为推动社会进步的力量,而非控制的工具。

回望行程码的历程,它像一面双刃剑,既保护了生命,也挑战了隐私与公平,它已悄然退场,但它的故事将激励我们更智慧地面对未来的数字变革,在这个信息爆炸的时代,让我们学会在科技与人性之间找到平衡,共同构建一个更安全、更包容的社会。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏