当我们在搜索引擎中输入“疫情啥时候开始的新冠”,这个看似简单的问题背后,隐藏着一段被集体记忆逐渐模糊的复杂历史,新冠疫情并非在某个单一时刻突然降临,而是如同一场逐渐涨潮的海水,在不同时间点悄然漫上世界各国的海岸线,对疫情起点的追问,不仅关乎历史记录,更牵涉到人类对突发公共卫生事件的认知方式与应对逻辑。

若以最早的病例回溯,新冠疫情的时间线将被大幅提前,2019年12月底,武汉市中心医院医生张继先接诊了多位不明原因肺炎患者,这被视为疫情发现的标志性节点,后续研究提供了更早的线索——世界卫生组织报告显示,意大利和法国等国的废水样本中早在2019年12月前就已检测到新冠病毒踪迹;美国疾控中心的研究也表明,新冠病毒可能早在2019年12月就已在美国出现,这些发现打破了疫情始于单一地点的简单叙事,揭示出病毒传播的复杂性与隐蔽性。

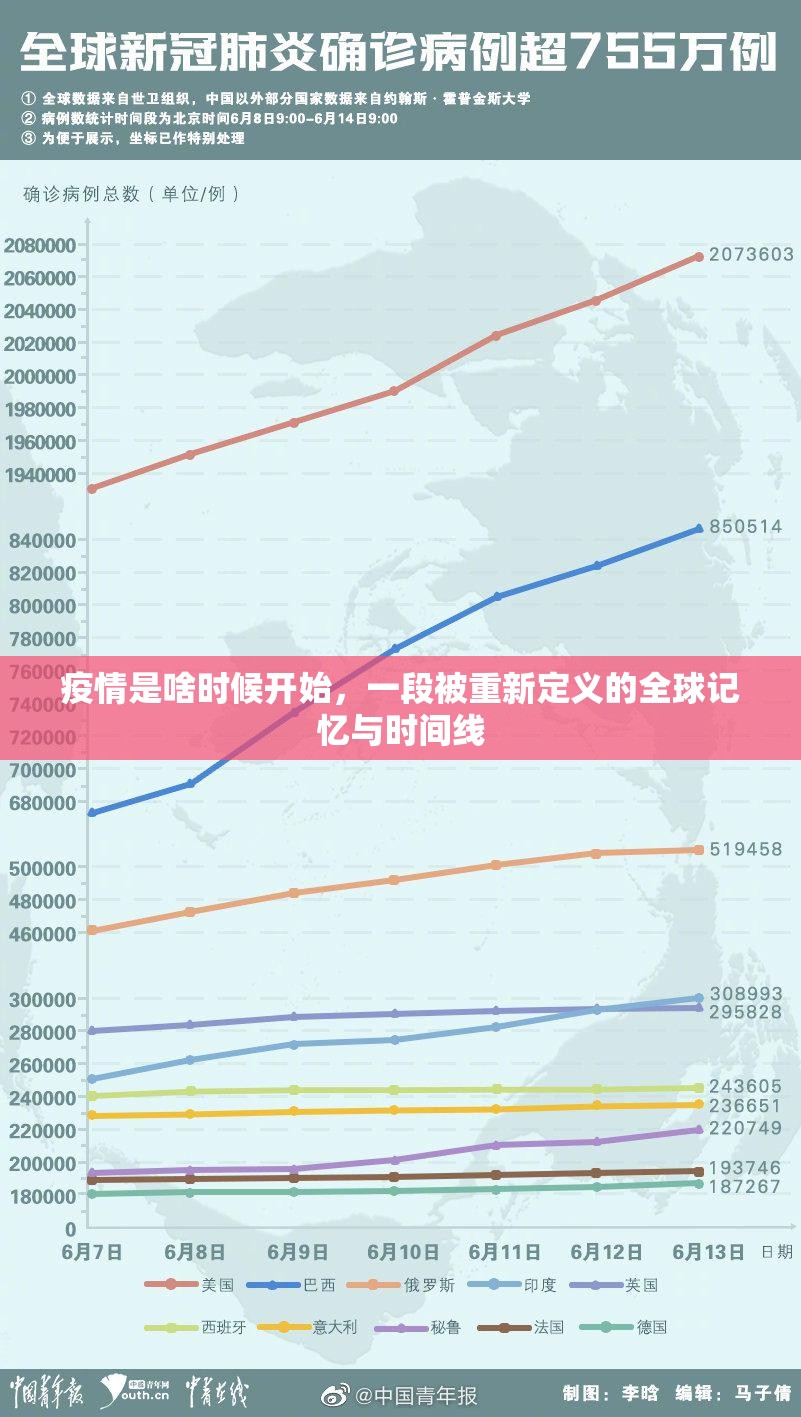

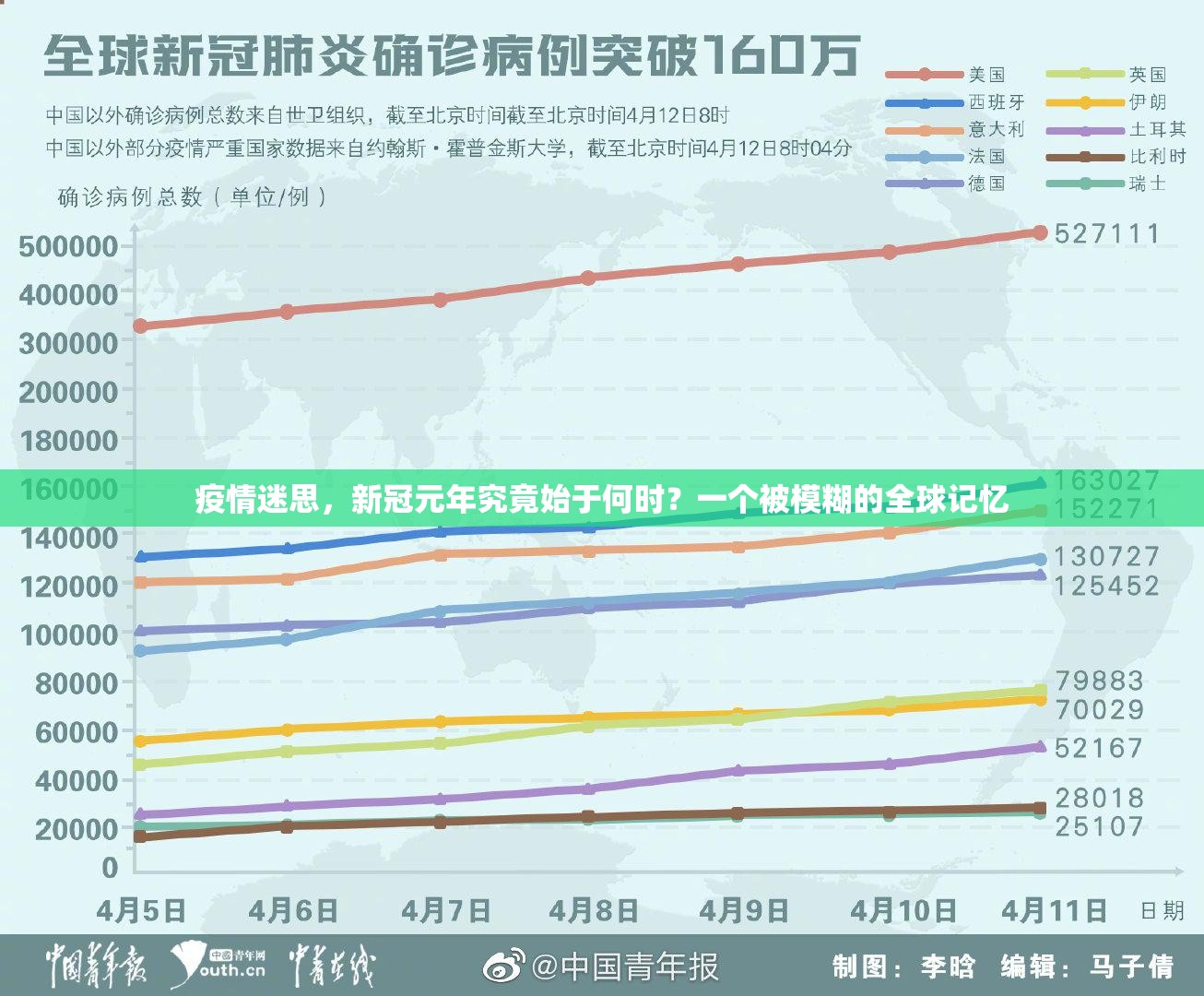

疫情“开始”的界定因标准不同而各异,从流行病学角度看,首个确诊病例、首个聚集性疫情爆发、首个国家宣布紧急状态、世卫组织宣布“国际关注的突发公共卫生事件”(2020年1月30日)以及宣布“全球大流行”(2020年3月11日),这些节点都可被视为疫情的不同“起点”,这种多元的起点认知反映了人类对疫情的理解过程——从局部卫生事件到全球危机的认知转变。

全球各国对疫情开始时间的官方认定存在显著差异,中国以2019年12月为起点,意大利将2020年2月科多尼奥市的首次本地传播作为标志,美国则以2020年1月21日首例确诊病例为开端,这种差异不仅源于病毒实际到达时间的不同,也与各国的监测能力、透明度和政治考量密切相关,疫情时间线的政治化成为国际争议的焦点,某些国家将疫情起点问题过度简化地归咎于特定地区,忽视了病毒传播的全球性本质。

从社会心理角度观察,普通人对疫情开始的记忆往往与生活轨迹的中断点相连——可能是第一次戴口罩出门、首次居家办公、孩子的学校关闭或计划的旅行被迫取消,这些个人化的“疫情元年”标记,构成了民众对这场危机的集体记忆基础,与官方时间线形成微妙差异。

科学研究不断更新着我们对疫情起源的认识,病毒基因组学分析显示,新冠病毒可能在2019年10月至11月期间就已开始人际传播,远早于首次被发现的时间,这种科学认知与公众感知之间的差距,凸显了人类面对新型病原体时的认知局限——我们总是滞后于病毒的实际传播。

疫情开始时间的模糊性也暴露了全球公共卫生监测体系的漏洞,传统的流行病监测系统依赖于医疗机构上报,当面对无症状传播或轻度症状病例时,这种系统难以及时捕捉到疫情信号,新冠疫情的教训促使各国加强实时病原体监测网络,包括废水监测和基因测序技术的广泛应用,以期在未来更早发现潜在威胁。

当我们今天追问“疫情啥时候开始的新冠”,答案已不再是简单的时间点,疫情的开始是一个过程而非瞬间,是全球现象而非局部事件,理解这一点,对应对未来可能的公共卫生危机至关重要,历史的教训提醒我们,新兴传染病的威胁往往在人类尚未察觉时已然存在,而全球协作与透明信息共享是早期预警的关键。

在疫情逐渐淡出日常话题的今天,重新审视它的起点,不仅是为了记录历史,更是为了反思人类面对未知威胁时的认知模式与应对机制,或许,下一次全球健康危机来临之际,我们能够更早地意识到它的开始,更有效地协调全球行动,避免重蹈覆辙,疫情开始的时间点或许会随着新证据的出现而继续修正,但这种修正本身正是科学精神和全球协作的体现。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏