当我们回望过去几年席卷全球的新冠疫情,一个看似简单的问题却往往引发出最复杂的讨论:疫情,究竟是什么时候开始的? 这个问题的答案,远非一个确切的日期所能概括,它如同一幅拼图,由科学发现、流行病学调查、公共报告和社会感知等多个碎片共同构成,而每一块碎片都指向了略有不同的时间刻度,探寻疫情的起点,不仅是厘清一段历史,更是对我们如何认知、定义和应对全球性公共卫生事件的深刻反思。

第一块碎片:科学视野下的“零号病人”与病毒溯源

从纯粹的病毒学和分子生物学角度来看,疫情的开始时间可以追溯到第一个人类感染新冠病毒的时刻,科学家们通过“分子钟”技术,对病毒基因序列进行分析,推断出新冠病毒最早可能在2019年10月底至11月中旬开始在全球人群中传播,这个时间点,远早于公众和官方的认知。

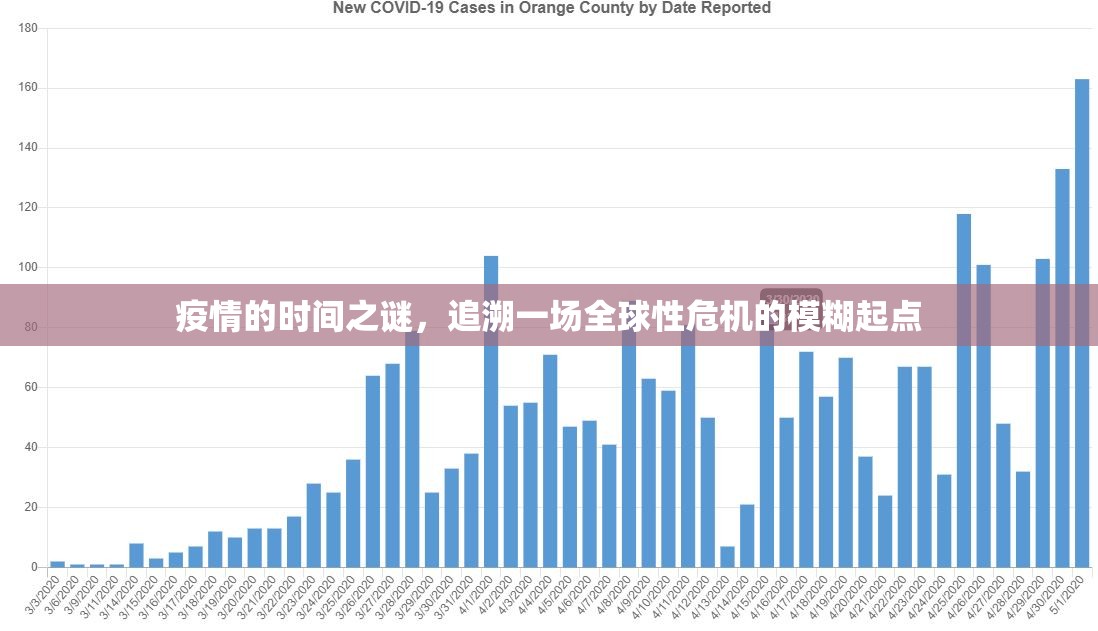

找到确切的“零号病人”几乎是一项不可能完成的任务,许多早期病例症状轻微或无症状,并未就医,使得病毒的传播在最初阶段如同暗流涌动,悄无声息,世界卫生组织牵头的新冠病毒溯源研究指出,2019年12月以前,病毒可能已在全球多个地方有低水平的传播,在科学的视野里,疫情的“开始”是一个模糊的、统计学上的概率事件,它发生在我们视线之外的某个时刻。

第二块碎片:警报拉响——官方的确认与通报

对于世界绝大多数人而言,疫情的“开始”是以官方通报为标志的,这个关键的时间节点定格在2019年12月底。

- 2019年12月31日:中国向世界卫生组织报告了湖北省武汉市出现的一系列“不明原因肺炎”病例,这一天,可以被视为全球公共卫生系统正式接收到疫情信号的开端。

- 2020年1月7日:中国科研团队分离出新冠病毒。

- 2020年1月30日:世界卫生组织宣布新冠疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC)。

- 2020年3月11日:世卫组织正式使用“Pandemic”(全球大流行)一词来描述新冠疫情,标志着疫情进入全球爆发的新阶段。

这一系列日期构成了疫情在官方叙事中的时间线,对于各国政府、国际组织和媒体而言,2019年12月31日的报告日,是疫情被“发现”和“确认”的起点。

第三块碎片:社会感知与“生活断层”的个人标记

对于每个普通人来说,疫情的“开始”往往不是一个遥远的科学推测或官方公告,而是一个具体的生活事件,是个人世界被割裂的瞬间,这个时间点因人而异,因国而异:

- 对于武汉的市民,可能是2020年1月23日“封城”的那一刻。

- 对于意大利北部居民,可能是2020年2月下旬小镇被封锁,军队介入运输棺木的震撼画面。

- 对于全球许多上班族和学生,可能是第一次收到“居家办公/学习”通知的那一天。

- 对于旅行者,可能是航班被突然取消,滞留在异国他乡的慌乱。

- 对于每个人,可能是第一次走进超市发现货架空空,或是第一次出门必须戴上口罩的那个瞬间。

这个“开始”,是日常生活秩序被彻底颠覆的转折点,它不是一个统一的日期,而是千千万万个“个人史诗”的开篇,从这个角度看,疫情有无数个开始,它深深烙印在每个人的集体记忆里。

为何起点如此重要?模糊性带来的启示

追溯疫情的起点,并非为了指责或归咎,而是具有重大的现实意义,起点的模糊性恰恰揭示了全球公共卫生监测系统存在的短板:

- 早期预警的挑战:它提醒我们,新发传染病的早期信号往往微弱且不典型,建立更灵敏、更透明的全球监测与信息共享机制至关重要。

- “污名化”与地缘政治:将疫情与某个具体地点或时间强行绑定,容易滋生污名化和歧视,科学溯源是为了预防未来,而非追究过去。

- 应对策略的反思:清晰地认识到病毒在官方通报前可能已悄然传播数周甚至数月,有助于我们反思未来在面对类似威胁时,如何更快地采取围堵和缓疫策略。

一场没有绝对起点的风暴

疫情究竟是什么时候开始的?答案是:它没有一个绝对的、唯一的起点,它始于实验室里病毒基因的某个变异瞬间,始于流行病学家发现异常病例曲线的警觉,始于世卫组织收到报告的那封邮件,也始于我们每个人生活轨迹被改变的那个平凡日子。

这场疫情更像是一场没有明确起跑线的马拉松,当我们意识到它已经开始时,我们早已身处赛道之中,理解起点的多元性和模糊性,能让我们以更谦卑、更全面、更合作的姿态,去面对未来可能出现的任何挑战,历史的教训不在于确定一个无法确定的日期,而在于我们能否从这段共同的经历中,学会如何更好地预警、应对和守护全人类的健康与福祉。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏