“疫情什么时候才能放假呢?”

这句话,在过去的几年里,以各种形式,无数次地出现在我们的脑海、言谈和社交媒体上,它像一句无奈的叹息,一种焦灼的期盼,又或是一个带着苦涩的玩笑,当我们真正剥开这个问题的外壳,会发现它所指向的,远非一个简单的假期日期,而是一个时代洪流下,个体对于“正常生活”的深切渴望与对未来的迷茫探问。

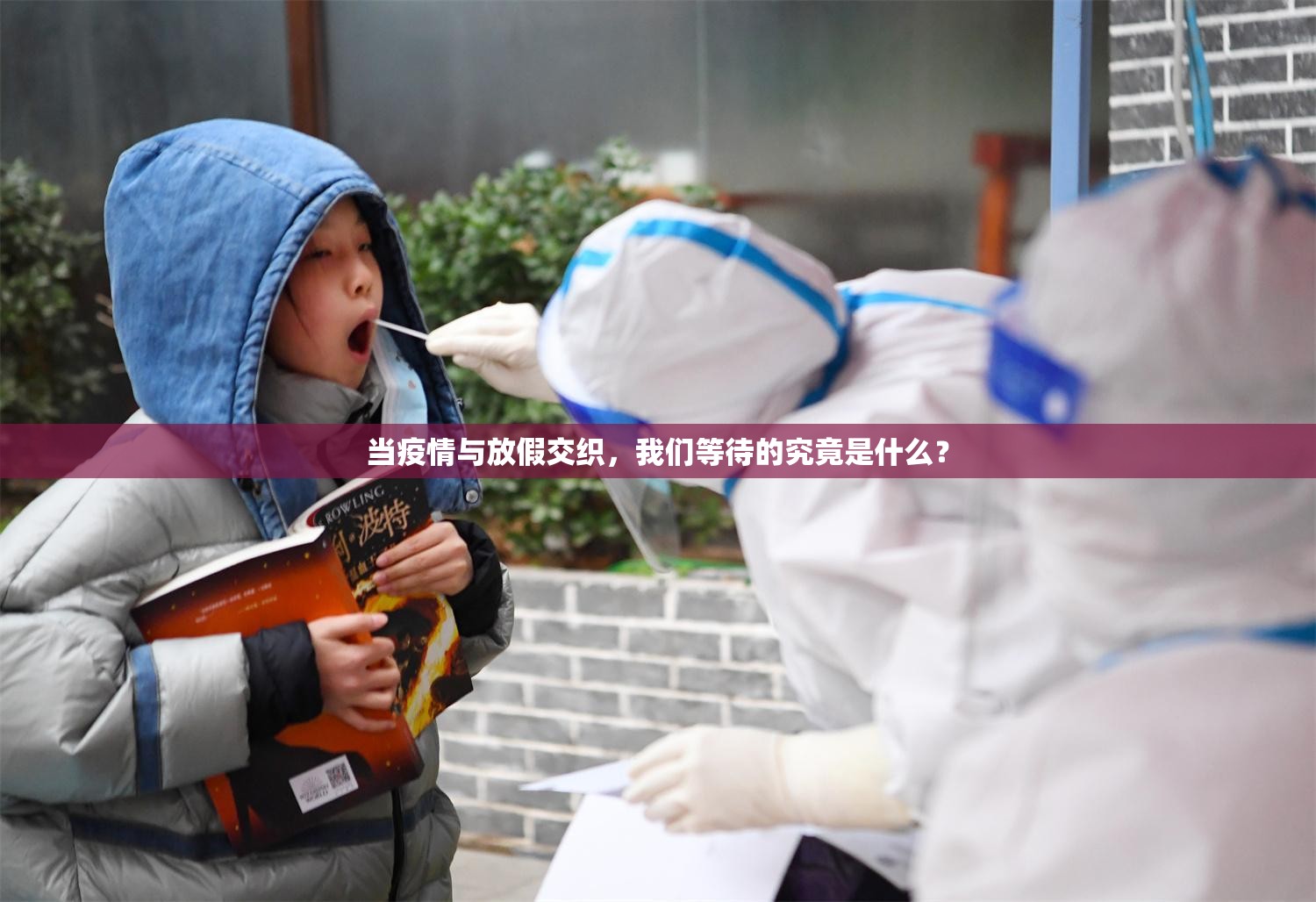

起初,我们以为的“疫情放假”,是字面意义上的、突如其来的“强制假期”,当封控措施骤然降临,工厂停工,学校停课,我们被物理空间禁锢在家中,那段时间,我们拥有了大把“放假”的时间,却失去了放假的灵魂,我们无法与友人相聚,不能去远方旅行,甚至下楼散步都成了一种奢侈的放风,这时的“放假”,充满了不确定性的焦虑和对健康的担忧,它更像一场被动的集体禁足,而非主动选择的休憩,我们开始怀念那个能够自由安排假期、能够“世界那么大,我想去看看”的往昔。

随着时间推移,疫情防控常态化,“疫情什么时候才能放假”的含义发生了第一次嬗变,它不再是等待一个居家隔离的指令,而是期盼一个能够彻底摆脱病毒阴影、无需担忧核酸检测与健康码的“真正的假期”,我们计划着“等疫情结束就去……”的旅行,我们憧憬着摘下口罩、自由呼吸、肆意欢聚的那一天,这个“假期”,象征着疫情的终结,象征着一种回归——回归到那个没有社交距离、没有行程码、没有恐慌的“旧日常”,此时的等待,充满了希望,尽管这希望时而清晰,时而渺茫。

疫情的影响是深远的,它不仅在物理层面改变了我们的生活,更在心理层面刻下了印记。“疫情什么时候才能放假”开始了它的第二次,也是更深层次的嬗变,它逐渐演变为一种对精神重压的宣泄,对持续不断的紧张、疲惫与适应的呐喊。

在“后疫情时代”,我们或许不再面临大范围的封控,但病毒变异的幽灵仍在徘徊,经济下行的压力真切可感,生活节奏被打乱后的重建过程充满了艰辛,我们仿佛进入了一场“无限加时赛”,身心长期处于一种“准应急状态”,工作中的不确定性增加,生活中的计划总被意外打乱,对未来的预期变得模糊,这种持续的内耗,让我们感到精疲力尽,此时的“放假”,不再仅仅指一个日历上的公共假期或年假,它更是一种对心灵“休憩权”的呼唤——我们渴望从这种无处不在的焦虑感中“放假”,从对未知的恐惧中“放假”,从没完没了的适应与调整中“放假”。

当我们今天再次问出“疫情什么时候才能放假呢”,我们或许不是在询问一个流行病学上的终点,而是在叩问:我们何时才能重获内心的秩序与安宁?我们何时才能摆脱那种被宏大叙事裹挟的无力感?我们何时才能重新牢牢掌握自己生活的节奏,拥有规划未来的笃定与信心?

答案是复杂的,从科学角度看,病毒的演变规律尚难完全预测,“结束”或许不是一个戛然而止的节点,而是一个漫长的过渡,但从个体层面,我们或许不能,也不必无限期地等待一个外部宣告的“大假期”。

我们可以尝试为自己创造“微假期”,这可以是刻意屏蔽疫情信息的一小时,可以是沉浸于一项爱好而忘却烦恼的半个下午,可以是与亲友进行一次深度联结的畅谈,也可以是走进自然,感受春风秋月所带来的片刻治愈,在这些“微假期”里,我们重新夺回对注意力和情绪的主导权,给超载的心灵一个喘息的机会,重新审视生活的优先级,降低不切实际的期待,练习与不确定性共处,构建更稳固的内心支撑体系,这或许是我们能给予自己的、最长效的“假期”。

“疫情什么时候才能放假?”这个问题的答案,可能不在远方的某个时间点,而在于我们如何于当下的纷扰中,为自己开辟一方心灵的净土,当我们学会在动荡中安顿自己,在变化中寻找恒定,某种意义上,我们渴望的那个“假期”,就已经悄然开始了,我们等待的,不仅是病毒的消散,更是那个能够再次全情投入生活、无畏前行的自己。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏