“疫情什么时候才能彻底开放?”这或许是盘旋在无数人心头最久、最沉重的问题,随着病毒的变异、全球态势的演变以及各国政策的调整,这个问题的答案也变得动态而复杂,人们急切地希望通过“最新消息查询”来获得一个明确的日期或信号,本文将不仅为您梳理如何权威、准确地查询最新消息,更将深入分析当前全球与国内的疫情形势、开放的先决条件,并探讨在“后疫情时代”我们应有的心态与准备。

迷雾中的灯塔:如何准确查询疫情开放最新消息?

在信息爆炸的时代,甄别真假、获取权威信息至关重要,避免被网络谣言误导,以下是查询疫情开放相关最新消息的正确途径:

-

官方权威渠道优先:

- 国家卫生健康委员会官网:这是中国发布最高级别疫情防控政策与动态的核心平台。

- 国务院客户端小程序:集成疫情风险等级、防疫政策、核酸检测点查询等功能,是获取本地化、实时化信息的便捷工具。

- 中国疾病预防控制中心(CDC)官网:提供专业的病毒研究、疫苗接种和科学防疫知识。

- 各省市自治区卫生健康委员会官网/官方公众号:针对性地发布本地区的具体防控措施和开放进度。

-

主流媒体与新闻发布会:

- 关注新华社、人民日报、央视新闻等国家级媒体的报道。

- 定期观看国务院联防联控机制召开的新闻发布会,这是获取第一手政策解读和形势判断的最直接窗口。

-

国际视角参考:

- 世界卫生组织(WHO):获取全球疫情评估、变异株风险警告和国际旅行建议。

- 各国官方公共卫生机构:如美国CDC、欧洲疾控中心等,了解全球开放动态,为可能的国际往来做准备。

核心原则:对所有非官方渠道的“内部消息”、“惊天爆料”保持警惕,以官方发布为最终准绳。

现状与基石:我们正处于哪个阶段?

要判断“何时开放”,必先看清“现在何处”,当前全球疫情呈现以下特点:

- 病毒特性演变:奥密克戎及其亚变种成为主导,其特点是传播力极强,但致病性尤其是重症率和死亡率相较于早期毒株显著降低,这为各国调整防疫策略提供了科学依据。

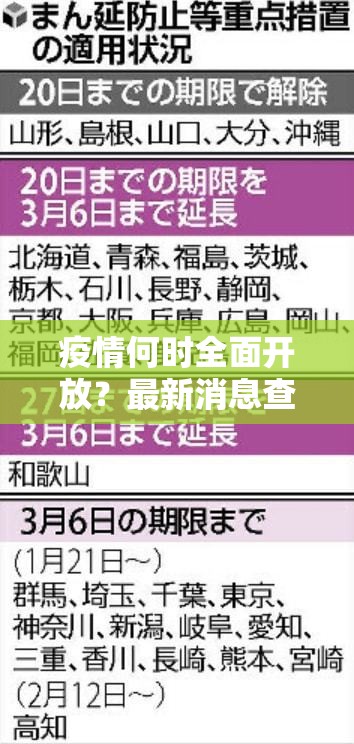

- 全球开放步伐不一:多数国家在经历了奥密克戎大规模感染浪潮后,已采取“与病毒共存”策略,陆续取消了国内大部分的社交限制和国际旅行禁令,将防疫重点转向疫苗接种、重症救治和常态化监测。

- 中国的“动态清零”与精准防控:中国基于国情,始终坚持“人民至上、生命至上”的原则,执行“动态清零”总方针,但“动态清零”的内涵也在不断丰富和优化,强调更科学、更精准,最大限度地减少疫情对经济社会生活和人民正常秩序的影响,从“封控区”的精确划分到“常态化核酸检测”的推行,都体现了策略的动态调整。

开放的基石普遍被认为是:高水平的疫苗接种率(尤其是老年人群)、有效的抗病毒药物储备、健全的分级诊疗体系以应对可能的医疗挤兑,以及强大的疫情监测预警能力。

未来的路标:全面开放的关键考量与可能路径

“开放”并非一个简单的二进制开关,而是一个循序渐进的、有准备的、承担可控风险的过程。

- 疫苗接种的“天花板”:特别是老年人和有基础疾病群体的全程接种与加强针接种率,是构筑免疫屏障、降低医疗系统压力的关键,何时能突破这一瓶颈,是开放时间表的重要变量。

- 医疗资源的冗余与配置:确保在局部疫情爆发时,有足够的ICU床位、医护人员和医疗物资,能够实现有效的分级诊疗,避免发生医疗资源挤兑,是开放的安全底线。

- 高效、敏感的综合监测系统:建立一套能够快速识别新变异株、实时监控疫情态势、及时发出预警的系统,以便在开放后能迅速响应,扑灭潜在的火苗。

- 抗病毒药物的可及性:确保有效的口服药等能够广泛、可及地应用于临床,降低感染者转为重症的风险。

- 公众心理与社会的准备:从“全面保护”到“自主负责”的心态转变需要过程,加强科普,消除公众对病毒的过度恐惧,同时倡导做好个人防护的健康责任,是开放后社会平稳过渡的软性支撑。

可能的开放路径将是分阶段、分地区、有条件的:可能会从国际旅行的逐步放宽(如增加航班、优化隔离时间)开始,到国内大型活动限制的松绑,再到最终将新冠肺炎纳入常规的传染病管理系统(如流感),不再采取特殊的强制性社会管控措施。

在不确定性中塑造确定的未来

“疫情什么时候开放?”这个问题,没有一个放之四海而皆准的简单答案,它是一道复杂的综合题,答案取决于科学与理性的权衡,取决于公共健康与经济发展的平衡,更取决于我们每一个人的共同努力。

与其焦灼地等待一个具体的“解放日”,不如将注意力转向当下:积极完成疫苗接种,尤其是督促家中长辈接种;学习并坚持科学的个人防护习惯;理性看待疫情信息,不传谣、不信谣;在政策允许的范围内,努力恢复正常的工作与生活节奏。

“最新消息”永远在更新,但我们对科学的信念、对秩序的遵守、对未来的信心,是穿越这场漫长疫情最稳定的航标,当我们的社会防护网与个人健康意识都足够坚韧时,全面开放的春天自然会在水到渠成中到来,那一天,并非疫情的终结,而是我们进入一个更具韧性、更懂得与风险共处的新阶段的开始。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏