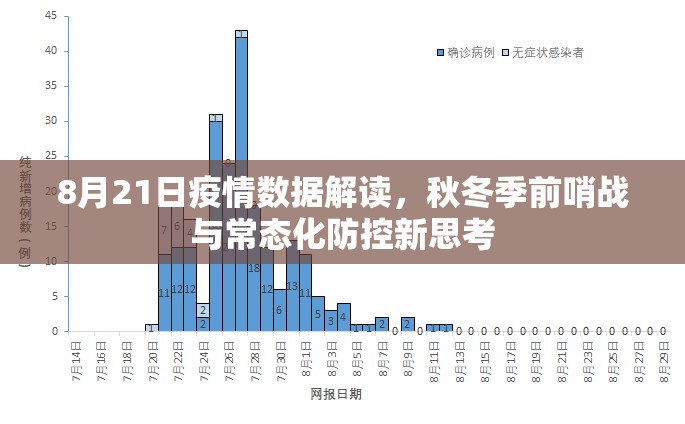

随着夏末的微风悄然带来一丝秋意,我们再次将目光聚焦于新冠疫情的最新动态,8月21日,国内外相关机构发布了近期的一系列疫情数据与研究报告,这些信息不仅描绘了当前病毒的传播图景,更如同一面镜子,映照出我们在后疫情时代所面临的挑战与应对策略的演进,深入解读这些数据,对于公众理性认知现状、做好个人防护,以及社会层面完善防控体系,都具有至关重要的意义。

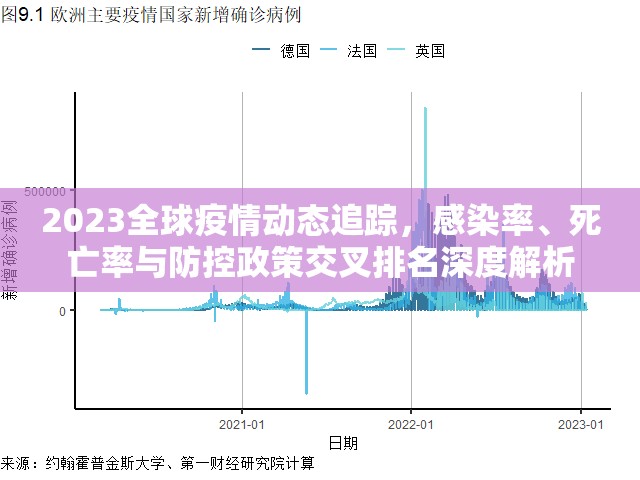

从全球视角审视8月21日前后披露的数据来看,新冠病毒并未远去,而是进入了区域性、季节性流行的新阶段,世界卫生组织(WHO)及多国卫生部门的监测显示,全球范围内新冠感染病例数在经历了一段时间的相对低位后,在某些地区出现了小幅波动上升的迹象,驱动这些疫情的主要毒株仍然是奥密克戎的多个亚分支,如XBB系列及其后代谱系,这些变异株展现出更强的免疫逃逸能力,这意味着即使曾经感染过早期毒株或接种过原始株疫苗,仍存在被再次感染的风险,一个关键的积极信号是,尽管感染人数有所反弹,但导致重症和死亡的比率相较于疫情高峰期已大幅降低,这一方面得益于奥密克戎毒株本身致病性的可能减弱,更归功于全球范围内疫苗接种的普及,特别是加强针的接种,以及既往感染所建立的人群混合免疫屏障。

聚焦到国内情况,根据国家卫健委及相关疾控部门在8月21日前后公布的有限数据和专家研判,我国疫情总体保持平稳、可控的低水平流行状态,局部地区可能因新变异株的输入、人群免疫力随时间的自然衰减以及聚集性活动等因素,出现小范围的散发疫情或聚集性病例,值得注意的是,监测数据持续证实,目前流行的优势毒株同样以奥密克戎XBB系列为主,其临床表现以上呼吸道症状为主,如发热、咳嗽、咽痛等,引发肺炎的风险显著降低,这反映了病毒在与宿主(人类)长期共存过程中,其进化趋势倾向于增强传播力而非增强毒力,相关部门正密切监视病毒变异情况,并据此动态调整防控措施和疫苗研发策略。

基于对8月21日前后疫情数据的分析,我们可以得出几点核心启示:

第一,“防重症”取代“防感染”成为核心目标。 当前数据清晰地表明,完全阻断病毒感染传播已不现实,公共卫生策略的重心已明确转向最大限度地减少疫情对医疗资源的冲击,特别是保护老年人、有基础疾病者等高风险群体,降低重症率和病亡率,这要求我们持续推动高危人群的疫苗接种(尤其是针对新变异株的更新版疫苗),并确保重症救治资源的充足和高效运转。

第二,监测预警系统需更加灵敏和多元化。 在不再进行大规模核酸筛查的背景下,对疫情趋势的把握依赖于多通道的监测体系,这包括对哨点医院流感样病例的监测、对 wastewater(污水)中病毒含量的环境监测、对重点机构(如养老院、学校)的健康监测以及网络大数据的分析等,8月21日所呈现的数据,正是这套日趋成熟的监测网络产出的结果,它帮助我们更早发现苗头,更准评估风险。

第三,个人防护意识不能松懈。 数据提醒我们,病毒传播链依然存在,在即将到来的秋冬季,呼吸道传染病高发,保持良好的个人卫生习惯——如科学佩戴口罩、勤洗手、多通风、保持社交距离——不仅防新冠,也能有效预防流感等其他疾病,一旦出现疑似症状,应自觉减少外出,避免传染他人,必要时及时就医。

第四,科技赋能精准防控。 从快速识别新毒株的基因测序技术,到加速新疫苗和特效药物研发的科研攻关,科技始终是应对疫情最有力的武器,8月21日的信息也隐含了对未来更有效疫苗、更便捷检测工具和更特效药物的期待。

8月21日的疫情最新数据消息,并非预示着新一轮风暴的来临,而是标志着我们与新冠病毒的博弈进入了一个更需智慧、耐心和精准施策的常态化阶段,数据本身是冰冷的,但对其的解读和应用则充满了人文关怀和科学精神,它提醒我们,在享受生活逐步恢复正常的同时,仍需保持一份审慎与警觉,将行之有效的防护措施内化为日常生活的一部分,面对未来可能出现的任何波动,一个建立在科学数据、高效体系和自觉公民行为基础上的社会防御网络,将是我们最坚实的依靠。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏