当2020年初的钟声敲响,世界未曾预料到一场席卷全球的公共卫生危机正悄然逼近,从东亚的繁华都市到北美的高楼大厦,从欧洲的历史名城到非洲的广袤村落,新冠病毒以无形之手重塑了人类社会的运行轨迹,四年过去,全球疫情虽已从紧急模式转入常态管理,但其留下的烙印依然深刻,数据、政策与人性交织成一幅复杂图景,记录着伤痛,也孕育着希望。

全球现状:数据背后的区域分化

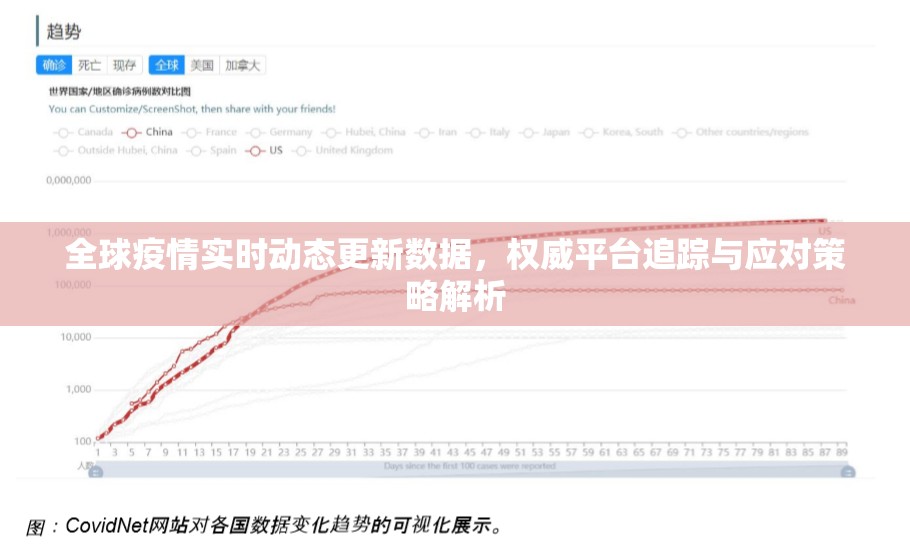

据世界卫生组织统计,截至2024年中,全球累计新冠确诊病例超7亿,死亡病例约700万,这些冷冰冰的数字背后,是各国应对能力的巨大差异,欧美国家凭借疫苗高接种率(超70%)逐步解封,将新冠视为“地方性流行病”;亚洲部分地区仍采取动态清零与精准防控结合的策略;而非洲大陆因医疗资源匮乏,检测率低,真实感染规模可能远超报告数据,病毒变异株的迭代(如奥密克戎及其亚型)持续挑战着群体免疫的稳定性,提醒世界疫情远未终结。

经济伤痕:复苏中的结构性裂痕

疫情对全球经济的冲击堪称二战以来之最,国际货币基金组织数据显示,2020年全球GDP萎缩3.1%,尽管2023年复苏至3.4%增长,但隐忧犹存:供应链重构推高通胀,欧美多国物价涨幅创40年新高;旅游业遭受重创,东南亚国家旅游收入较疫情前下降30%;更深远的是自动化加速取代人力,全球约1/5劳动者面临职业技能重构,发展中国家债务危机加剧,斯里兰卡等国陷入破产困境,揭示出全球治理体系的脆弱性。

社会图景:不平等与韧性的双面镜

疫情如同一面棱镜,折射出人类社会最尖锐的矛盾,发达国家与发展中国家的疫苗鸿沟曾触目惊心——2021年高收入国家人均疫苗剂量是低收入国家的20倍,教育断层同样深刻:联合国教科文组织统计,全球超16亿学生曾遭遇停课,贫困地区儿童失学率上升50%,然而危机也激发出人性光辉:社区互助网络在封城期间蓬勃生长,意大利阳台音乐会、西班牙掌声致敬医护等场景,成为冰冷隔离中的温暖注脚。

科技突围:非常规加速的文明进程

为应对疫情,人类科技树以前所未有的速度分叉生长,mRNA疫苗从研发到上市仅用300天,创下医学史奇迹;远程办公技术普及让全球2.5亿人实现居家办公,永久改变了劳动形态;AI诊断、无人机配送等创新从实验室快速走向现实,这些突破在解燃眉之急的同时,也为未来应对危机埋下伏笔:基因测序技术成熟使得新毒株追踪效率提升10倍,数字化医疗系统在德国、新加坡等国成为常态。

未来之镜:从应急到长青的启示

后疫情时代,全球正在学习与不确定性共处,世界卫生组织推动的《大流行协定》谈判,试图构建更公平的防疫资源分配机制;美国建立国家流行病预测中心,中国完善“平战结合”的公卫体系,皆指向同一个核心——将应急响应转化为长效韧性,而更深层的变革发生在个体层面:公众对心理健康关注度提升35%,可持续生活方式接受度翻倍,这些微观选择或许正在悄然扭转文明发展的轨迹。

疫情终将褪去,但它赋予人类的“集体记忆”不会消散,正如历史学家尤瓦尔·赫拉利所言:“危机最大的危险不是危机本身,而是我们以应对危机的方式定义未来。”全球疫情一览,既是对逝去生命的沉重悼念,也是对重建世界的清醒呼唤——在数据曲线的起伏中,我们看到的不仅是病毒的传播路径,更是文明在压力测试下的进化轨迹。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏