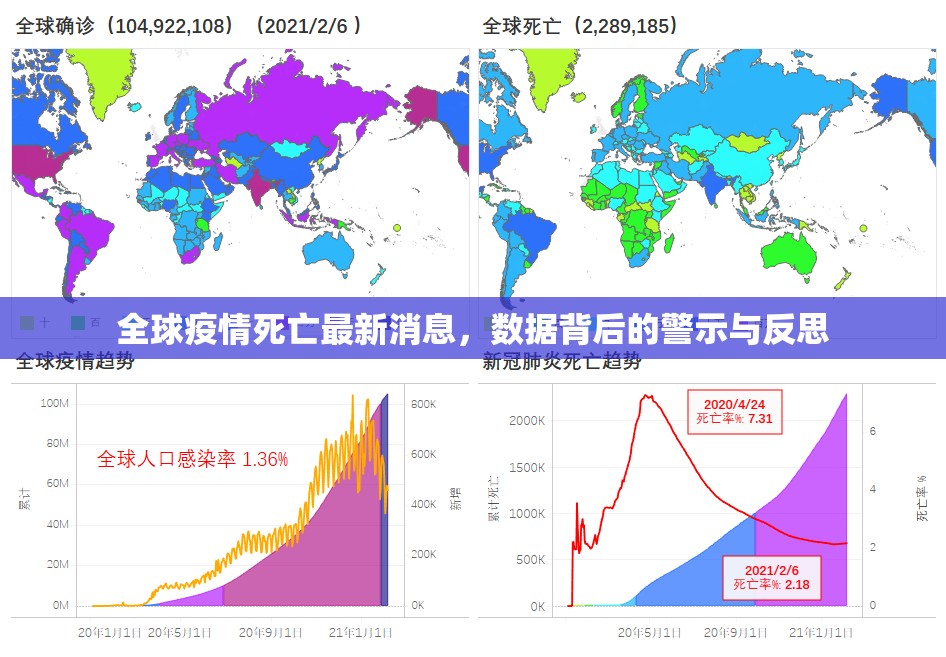

随着COVID-19大流行进入第四个年头,全球疫情死亡数据持续更新,引发广泛关注,根据世界卫生组织(WHO)和各国卫生部门的最新统计,截至2024年初,全球累计死亡病例已超过700万例,而实际数字可能因漏报和统计差异更高,这一数据不仅反映了病毒的残酷影响,也揭示了全球公共卫生体系的脆弱性,以及人类在应对危机时的合作与分歧。

最新数据概览:区域差异与趋势变化

从全球范围看,疫情死亡病例的分布呈现明显的不均衡性,发达国家如美国、英国和部分欧洲国家,因早期防控疏漏和变异毒株的快速传播,死亡率一度居高不下,以美国为例,累计死亡病例超过110万,尽管疫苗接种率较高,但Omicron变异株的反复爆发仍导致弱势群体死亡风险增加,相比之下,亚洲地区如中国、日本和韩国通过严格防控措施,死亡病例相对较低,但近期随着政策调整,部分国家面临新一轮挑战。

非洲和拉丁美洲的发展中国家则因医疗资源匮乏和疫苗分配不均,死亡病例被严重低估,世卫组织估计,非洲实际死亡人数可能是报告数据的2-3倍,这凸显了全球卫生监测系统的漏洞,值得注意的是,2023年以来,全球死亡率整体呈下降趋势,主要归功于疫苗接种的普及和治疗手段的改进,新型变异毒株如EG.5和BA.2.86的出现,可能导致局部地区死亡病例反弹,尤其对老年人和基础疾病患者构成威胁。

死亡数据背后的深层因素

全球疫情死亡数字不仅是统计结果,更是社会、经济和政治因素的缩影,公共卫生基础设施的差距直接影响了死亡率,在医疗资源丰富的国家,重症监护和抗病毒药物的可及性显著降低了死亡风险;而在贫困地区,缺乏氧气设备和基本护理导致本可避免的死亡,疫苗分配不公加剧了不平等,高收入国家大量囤积疫苗,而低收入国家接种率滞后,使得病毒在未受保护人群中持续变异和传播。

misinformation的泛滥和公众疲劳也间接推高了死亡病例,反疫苗运动和虚假治疗偏方在一些地区盛行,削弱了防控效果,心理因素同样不可忽视:长期疫情导致的社会隔离和经济压力,引发抑郁和物质滥用,间接增加了非COVID-19相关死亡,世卫组织警告,疫情造成的“隐性死亡”——如延误其他疾病治疗——可能使总死亡负担增加20%以上。

全球应对与未来展望

面对持续更新的死亡数据,国际社会正在调整策略,世卫组织推动的“全球疫苗接种计划”已分发超过130亿剂疫苗,但距离70%全球接种目标仍有差距,各国也在加强监测系统,利用人工智能和大数据预测疫情热点,以提前部署资源,针对Long COVID的研究逐步深入,其可能导致长期健康问题和额外死亡风险,这将是未来防控的重点。

真正的挑战在于如何从死亡数据中汲取教训,疫情暴露了全球合作机制的缺陷,如地缘政治紧张阻碍了信息共享,而短期利益导向的政策削弱了集体应对能力,专家呼吁,建立更公平的卫生治理体系,投资初级医疗,并提升公众卫生素养,才能避免类似悲剧重演。

全球疫情死亡最新消息不仅是一组冰冷数字,更是对人类文明的一次严峻考验,它提醒我们,病毒无国界,唯有团结与科学才能引领世界走出阴霾,在数据更新的每一天,我们应当铭记逝去的生命,并转化为行动的力量,共同构建一个更具韧性的未来。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏