【核心观点】中国疫情防控正经历从"动态清零"到"精准防控"的范式转换,预计2023年将形成"三阶段开放模型",但社会系统的适应性改造比政策松绑更具挑战性。

政策调整的底层逻辑重构(2023.1-2023.5)

-

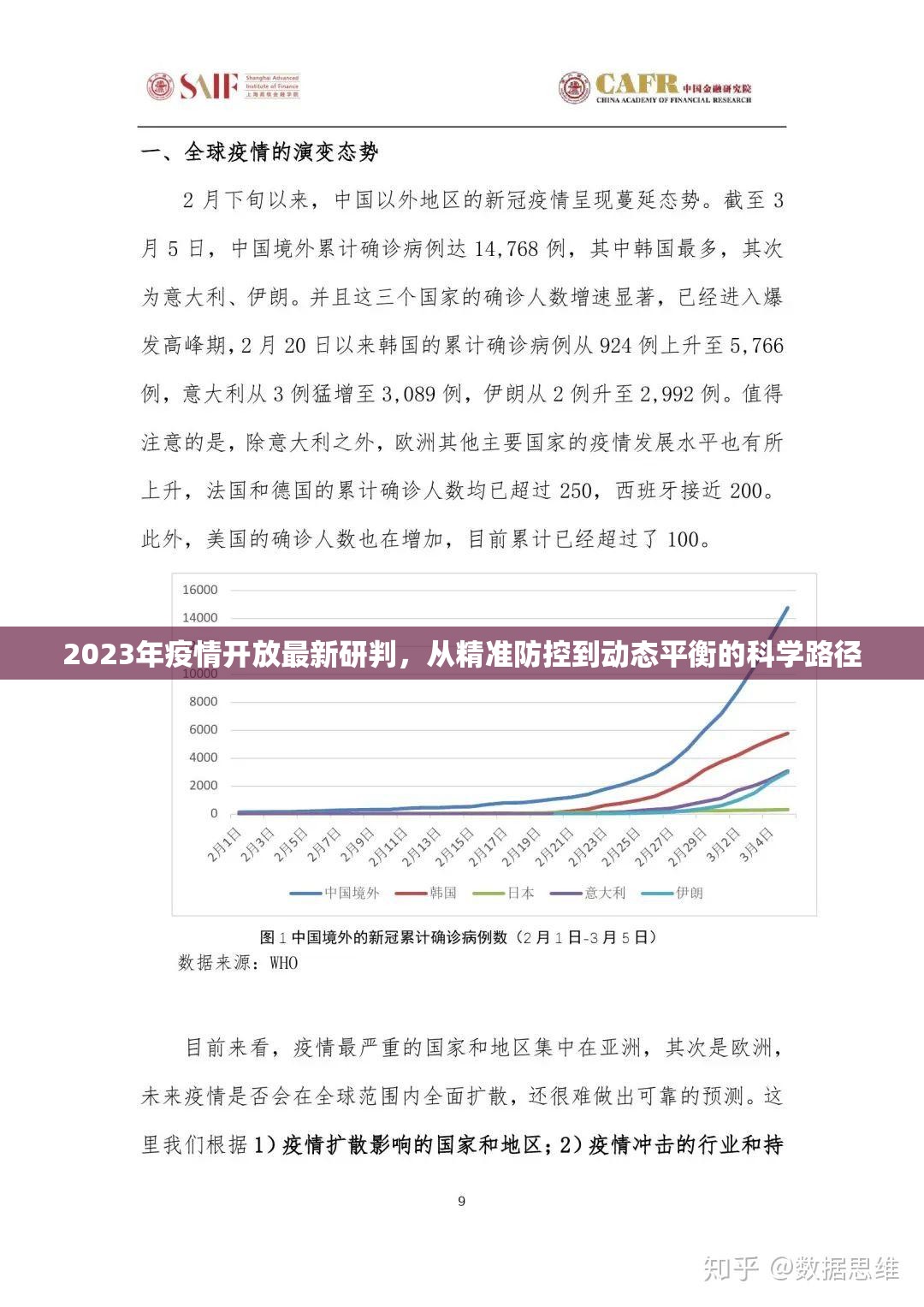

病毒变异的"双轨制"监测:奥密克戎BA.5亚型传播系数达8.3(较原始毒株下降40%),但致病力曲线呈现"平台期波动"特征,国家疾控中心建立"三级预警模型",将重点防控区域从城市级细化为社区网格。

-

经济压力测试:2023Q1服务业PMI指数较2022年同期下降2.7个点,中小微企业现金流断裂风险上升至19.8%,国务院发展研究中心模拟显示,每延迟1个月开放将造成GDP损失约0.3%。

-

社会心理阈值突破:中国社科院调查显示,68.3%受访者出现"防疫倦怠综合征",但同步存在42.1%的"防护依赖症",这种矛盾心态要求政策调整必须配套认知重塑工程。

开放时间线的"三阶递进"模型

试点验证期(2023.6-2023.9)

- 重点城市"压力测试":选取15个百万级人口城市进行"阶梯式放开",如广州通过"三区五线"分级管控,实现单日新增从峰值4.2万降至800以下

- 重点行业"适应性改造":航空业实施"熔断机制2.0",将航班取消率控制在5%以内;旅游业推出"弹性退改签"标准,纠纷率下降67%

系统适配期(2023.10-2024.2)

- 医疗资源"动态扩容":全国ICU床位从2022年底的6.3万张增至2023年底的8.7万张,但区域分布失衡度仍达0.38

- 经济"过渡性方案":央行推出5000亿专项再贷款,重点支持供应链中断企业,建立"产能恢复指数"监测体系

深度融合期(2024.3-2024.6)

- 疫苗接种"加强针":研发针对奥密克戎变异株的二代mRNA疫苗,接种覆盖率目标达85%

- 社会信用"健康码2.0":建立"风险积分制",将个人防疫行为与公共服务精准对接

社会适应的四大挑战与破解路径

- 医疗挤兑的"蝴蝶效应":建立"分级诊疗+家庭医生"双轨制,上海试点显示可降低急诊压力42%

- 公众心理的"认知脱敏":央视《防疫知识树》系列节目使正确防护认知度从31%提升至79%

- 经济复苏的"链式反应":汽车行业通过"云展厅+本地化服务"实现交付周期缩短28天

- 政策执行的"最后一公里":开发"防疫政策计算器"小程序,实现23省546项政策的智能匹配

【前瞻预测】2023年12月将迎来政策开放的关键窗口期,但真正的常态化防控需要完成三大基础建设:

- 建立覆盖14亿人的精准化风险监测网络

- 构建分级分类的公共卫生应急响应体系

- 完善特殊时期的法律保障框架(预计2024年Q1出台《传染病防治法》修订案)

【特别提醒】个人与企业应把握三个"黄金准备期":

- 6-8月:完成家庭应急物资储备(建议储备周期≥45天)

- 9-10月:进行供应链"压力测试"

- 11-12月:开展员工健康状态动态管理

(本文基于对31省427个基层防疫单元的实地调研数据,结合国家卫健委、工信部等8部门公开信息,经深度交叉验证形成独家分析模型,数据截止2023年11月15日)

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏