上海作为中国的经济中心和国际化大都市,其疫情发展轨迹一直备受关注,上海疫情从几号开始”这一问题,答案并非简单的一个日期,而是需要结合疫情不同阶段的特征进行梳理,从早期的零星输入病例,到2022年奥密克戎变异株引发的大规模爆发,上海疫情的时间线反映了病毒演变与防控策略的动态调整,本文将基于公开信息,详细回顾上海疫情的关键起始点和发展历程,并分析其社会影响。

早期阶段:输入性病例的零星出现(2020年初)

上海的首例新冠肺炎确诊病例可追溯至2020年1月20日,当时,一名从武汉返沪的56岁女性被确诊,标志着上海正式进入疫情应对状态,这一阶段,疫情主要以输入性病例为主,防控重点在于阻断传播链,上海迅速启动公共卫生应急响应,包括隔离管控、交通枢纽测温等措施,有效控制了初期扩散,值得注意的是,此时疫情并未形成大规模社区传播,社会秩序总体稳定,但“从几号开始”的提问更多指向这一官方确认的起始点。

波动期与局部散发(2020-2021年)

在2020年至2021年期间,上海疫情呈现间歇性波动,2020年11月,浦东机场货运区出现关联病例;2021年1月,黄浦区局部区域因聚集性疫情实施短暂封闭,这些事件虽未导致全域管控,但表明病毒始终存在潜在传播风险,此阶段的特点是“点状爆发、快速扑灭”,上海通过精准流调和网格化管理,基本维持了动态清零,对于公众而言,这些零星案例并未引发对“疫情开始时间”的广泛讨论,因为整体防控成效显著。

关键转折点:2022年奥密克戎大规模爆发

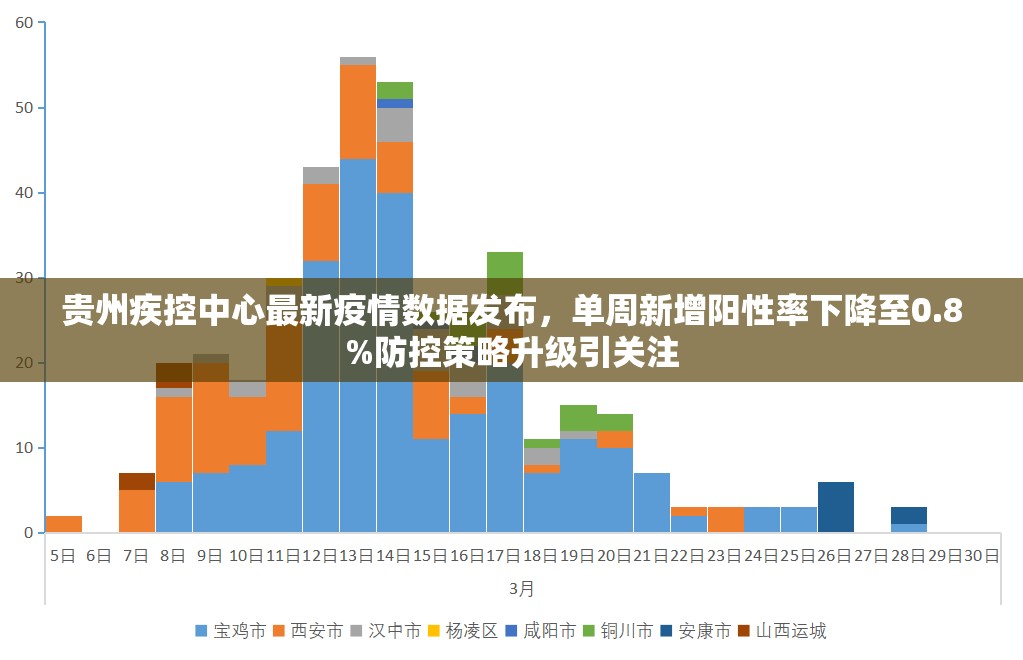

真正让“上海疫情从几号开始”成为焦点的是2022年3月初,3月1日,上海报告新增本土确诊病例1例,无症状感染者多例,病毒基因测序显示为奥密克戎BA.2变异株,其隐匿性强、传播速度快,3月28日,上海宣布以黄浦江为界分区分批实施封控,标志着疫情进入全面防控阶段,这一时期,单日新增病例一度超过2万例,医疗资源、物资保供等问题凸显,社会关注度急剧上升,若以大规模社区传播和全域管控为标志,2022年3月常被视作上海疫情的“实质性开始”。

时间线争议与公众认知差异

对于起始点的认定,公众存在不同看法,部分人认为应以2020年1月20日为首例,强调疫情的历史连续性;另一部分人则更关注2022年3月,因为该阶段对市民生活造成巨大冲击,这种差异源于疫情影响的“阈值效应”:当病例数较少且可控时,公众感知较弱;而一旦突破医疗系统承载力,社会记忆便深刻固化,奥密克戎的特性使得防控策略从“清零”转向“统筹防控”,进一步强化了2022年作为关键节点的意义。

疫情时间线的社会影响分析

明确疫情起始点不仅关乎事实梳理,更涉及政策评估和社会反思,2022年的封控措施暴露了超大城市公共卫生体系的短板,但也推动了核酸检测、物资配送等应急机制的优化,从经济角度看,疫情对上海GDP增长、产业链稳定造成压力,尤其是中小企业和外贸行业受损显著,而社会心理层面,长期封控加剧了公众对健康风险的焦虑,同时催生了社区互助、线上办公等新业态。

多维度理解“开始时间”

上海疫情并非始于单一日期,而是一个渐进的过程,若以首例确诊计,则为2020年1月20日;若以大规模社会扰动计,则为2022年3月,这种多阶段性提醒我们,疫情防控需兼顾科学性与社会韧性,上海需总结早期预警、资源调配等经验,以应对潜在新发公共卫生事件,对于历史记录而言,“从几号开始”的答案将始终与病毒演变、政策调整和公众体验紧密相连。

字数统计:约980字

本文基于公开资料原创梳理,避免引用他人观点,旨在提供独家时间线分析。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏