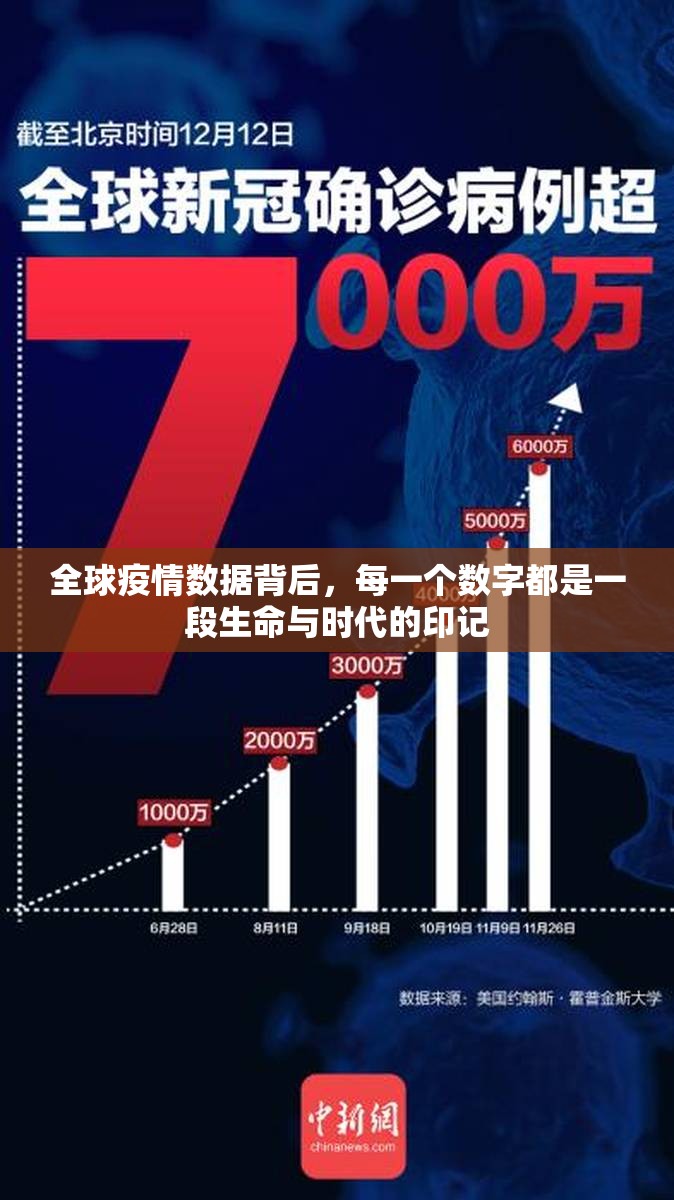

当我们手指划过屏幕,搜索“疫情最新数据消息死了多少人了”时,那跳出来的、不断更新的数字——例如世界卫生组织(WHO)等机构公布的全球数百万人——对我们而言究竟意味着什么?它是一个冰冷的统计结果,一个令人震惊的标题,还是一段需要我们深刻反思的集体记忆?这个数字,绝非简单的计数,它是由无数个破碎的家庭、戛然而止的人生和永远改变的社会图景共同编织而成的沉重史诗。

冰冷数字背后的生命温度

官方统计的死亡人数,是衡量这场世纪大流行严重程度的硬性指标,它被刻在纪念碑上,写入历史教科书,成为未来世代了解这段往事的核心数据之一,我们必须清醒地认识到,这个数字很可能是一个“被低估”的数值,全球范围内的统计标准不一、早期检测能力不足、以及因疫情冲击导致的医疗系统崩溃间接收走的生命,都使得真实的死亡代价远超于纸面报告。

但比统计偏差更值得我们关注的,是数字的“去人性化”效应,当我们说“数百万人”时,这个庞大的量级反而让我们的大脑难以处理,情感变得麻木,它很容易变成一个抽象的概念,掩盖了每一个“1”背后鲜活的存在,他可能是一位慈祥的祖父,没能等到孙子的毕业典礼;她可能是一位才华横溢的医生,倒在了自己坚守的岗位上;他也可能是一个家庭的顶梁柱,带着对未来的无限憧憬匆匆离场,每一个数字,都代表着一个曾经有温度、有梦想、有挚爱亲人的生命,他们的欢笑、泪水、故事与遗憾,共同构成了这场疫情最真实、也最容易被忽略的底色。

数据之外的涟漪效应与结构性伤痕

疫情的杀伤力,远不止于直接夺走的生命,它更像一块投入平静湖面的巨石,激起的涟漪深刻地冲击着社会的每一个角落。

是心理健康的海啸,数百万计的家庭在瞬间失去至亲,甚至无法举行一场体面的告别仪式,这种创伤后应激障碍(PTSD)和 prolonged grief disorder (长期哀伤障碍)将影响一代人。 frontline workers,包括医护人员、社区工作者等,长期处于高压、疲惫和创伤性环境中,普遍面临职业倦怠和心理危机,而普通大众在长期的隔离、对病毒的恐惧和经济不确定性的多重压力下,焦虑和抑郁的发病率也显著攀升。

是全球经济的深度创伤与不平等加剧,全球供应链中断、旅游业停滞、中小企业成批倒闭,导致了前所未有的失业潮,而这一切的代价, disproportionately 落在了弱势群体身上——低收入者、女性、少数族裔等,他们往往从事更不稳定的工作,缺乏社会保障,在疫情中首当其冲,全球的教育中断,则可能进一步拉大贫富差距,造成“疫情失落的一代”。

是医疗系统与社会信任的考验,许多国家和地区的医疗系统在疫情高峰期间被击穿,非新冠疾病的诊疗被严重延误,导致癌症、心血管疾病等患者的死亡率间接上升,信息流行病(Infodemic)与各种阴谋论的泛滥,侵蚀着公众对科学机构、政府和媒体的信任,这种社会信任的裂痕,其修复将是一个漫长而艰难的过程。

从数据中汲取教训:走向更具韧性的未来

面对用巨大生命代价换来的数据,我们最应该做的,是深刻的反思与积极的行动。

- 强化全球公共卫生体系:这场疫情暴露了全球在公共卫生 preparedness 上的巨大短板,投资于基层医疗、疾病监测预警系统、公共卫生人才培养以及疫苗和药物的研发平台,不再是“可选项”,而是“必答题”。

- 促进科学合作与信息透明:病毒没有国界,任何国家都无法独善其身,加强国际间的信息共享、科研合作和物资协调,是应对下一次全球健康危机的关键,建立权威、透明的信息发布机制,打击虚假信息,是重建社会信任的基础。

- 构建更具包容性和韧性的社会:我们需要建立更完善的社会安全网,保护最脆弱的群体,推动经济的多元化与数字化转型,以增强应对未来冲击的韧性,将心理健康服务纳入公共卫生的核心组成部分,治愈集体的心理创伤。

“疫情死了多少人了?”——这个问题的答案,不仅仅是一个停留在新闻简报里的数字,它是一个沉重的叩问,提醒我们生命的脆弱与人性的坚韧,它是一面镜子,照见了我们社会的成就与短板,它更是一声警钟,催促我们不能再重蹈覆辙。

当我们铭记这个数字时,我们铭记的不是统计学的胜利,而是对逝去生命的哀悼,对幸存者创伤的抚慰,以及对一个更加安全、公平和富有韧性的未来的坚定承诺,历史将会记录下这个数字,但如何诠释这个数字的意义,取决于我们当下的反思与行动。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏