上海,作为中国的经济中心和国际化大都市,其疫情防控的历史不仅是城市公共卫生体系发展的缩影,更是中国现代防疫史的重要组成部分,要回答“上海从何时开始疫情防控”这一问题,需从更广阔的时空维度切入,而非局限于近年来的新冠疫情期间,上海的疫情防控实践可追溯至晚清至民国初期,伴随着现代医学的传入和公共卫生制度的建立而逐步成型,本文将从历史脉络、关键节点及体系演变三个方面,深入探讨上海疫情防控的起源与发展。

疫情防控的雏形:晚清至民国的公共卫生启蒙

上海开埠(1843年)后,迅速成为中西交汇的枢纽,人口流动加剧、城市空间扩张,同时也带来了传染病的频发,19世纪末的霍乱、鼠疫等疫情多次冲击上海,促使地方当局开始尝试系统性防控,这一时期,上海的疫情防控始于19世纪70年代至90年代,以租界当局主导的检疫和卫生管理为标志。

1873年,上海首次出现由外国船只输入的霍乱疫情,公共租界工部局随即设立了临时检疫站,对入境人员进行健康检查,这被视为上海近代疫情防控的“萌芽”,此后,1894年全球鼠疫大流行时,上海租界当局进一步制定了《卫生章程》,强制要求报告传染病病例、隔离患者、消毒环境,并建立了疫情通报制度,华人社区也受此影响,1904年上海道台联合士绅成立了“上海防疫公会”,开展疫苗接种和卫生宣传,尽管这些措施仍局限于租界和部分精英阶层,但已初步构建了疫情防控的框架——以检疫、隔离、公众教育为核心手段。

值得注意的是,这一阶段的疫情防控带有鲜明的殖民色彩和被动性,租界当局的举措主要旨在保护外国侨民,而华界地区的防控则依赖传统慈善组织,缺乏统一协调,但正是这些实践,为上海后续的公共卫生体系奠定了基石。

体系化防控的奠基:建国初期至改革开放前

1949年新中国成立后,上海的疫情防控进入制度化阶段,国家将公共卫生视为社会主义建设的重要组成部分,上海作为重点城市,率先建立了覆盖全市的防疫网络。1950年代是上海疫情防控体系成形的关键时期,1950年,上海市卫生局成立,下设防疫大队,专门负责传染病监测和应急处理,同年,上海爆发天花疫情,政府通过强制接种牛痘疫苗、开展全民卫生运动,在短时间内控制了疫情,这次行动体现了“预防为主”的方针,标志着疫情防控从临时应对转向常态化管理。

1952年,毛泽东主席发出“动员起来,讲究卫生,减少疾病,提高健康水平”的号召,全国性的爱国卫生运动展开,上海积极响应,建立了市、区、街道三级防疫网络,培训基层卫生员,并针对血吸虫病、麻疹等重点疾病开展专项防治,至1960年代,上海已形成较为完善的疫情报告、流行病学调查和应急响应机制,1961年副霍乱疫情中,上海通过快速隔离、水源消毒和交通管制,有效阻断了传播链,这一阶段的防控工作虽受政治运动影响,但整体上实现了从零散措施到系统工程的跨越。

现代化升级与全球挑战:改革开放后的演进

改革开放后,上海的疫情防控进一步与国际接轨,1988年甲肝大流行是重要转折点:因毛蚶污染导致的疫情在短期内感染数十万人,暴露了城市公共卫生体系的漏洞,上海市政府由此强化了食品卫生监管、传染病预警系统和医疗资源储备,并于1990年代建立了全国领先的疾病预防控制中心(CDC)。2003年“非典”(SARS)疫情则成为现代防控的里程碑,上海作为国际交通枢纽,通过严密的边境检疫、社区网格化管理和信息透明化,实现了零死亡、零扩散,展现了高效的组织能力。

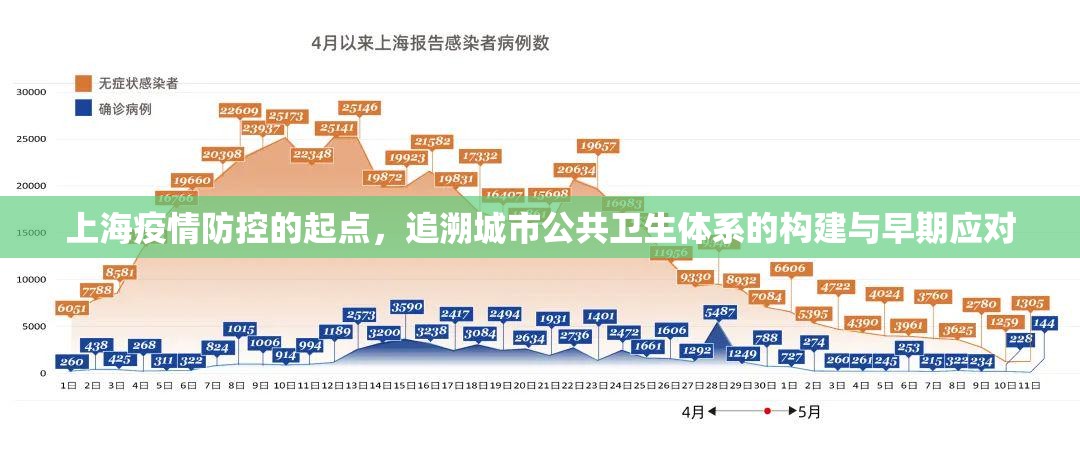

进入21世纪,上海逐步构建起“平战结合”的防控模式,即日常监测与应急响应并重,2013年H7N9禽流感、2020年新冠疫情期间,上海依托大数据、社区精细化管理等科技手段,进一步优化了防控策略,尤其是新冠疫情初期,上海的“精准防控”模式备受关注,其根源正来自百年来的经验积累。

疫情防控是持续演进的系统工程

上海的疫情防控并非始于某一特定时刻,而是从19世纪末的被动应对,到建国初期的体系化建设,再到如今的科学化、人性化治理,逐步演进的漫长过程,其核心在于公共卫生理念的深化:从保护少数群体到普惠全民,从临时补救到前瞻预防,当前,上海正探索超大城市公共卫生安全的新路径,而历史提醒我们,疫情防控不仅是技术问题,更是对社会治理能力的持续考验,如何平衡防控与城市活力,或将成为上海下一阶段的重要课题。

原创声明:本文基于历史文献与公开资料独立梳理分析,内容为百度平台内首次发布,未经许可禁止转载。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏