疫情爆发的"零号病人"与早期信号 2019年12月8日,武汉某三甲医院呼吸科接诊了首例不明原因肺炎病例,根据中国疾控中心后续溯源报告,该患者可能为疫情首例"零号病人",但真正引起外界警觉的,是12月25日《江汉日报》刊登的《武汉某医院出现群体性肺炎病例》报道,文中提到"确诊患者均存在华南海鲜市场暴露史",这个时间节点与世卫组织正式宣布COVID-19为国际关注的突发公共卫生事件(PHEIC)的2020年1月5日形成关键时间差。

病毒溯源的"黄金72小时"与防控窗口期 在疫情正式爆发前,武汉疾控中心实验室曾在12月26日完成病毒基因测序,但受限于SARS-CoV-2与已知冠状病毒的相似性,未能及时确认病原体,这个关键窗口期暴露出早期防控体系的漏洞:基层医疗机构对不明肺炎的鉴别诊断流程存在滞后,而病毒检测能力的不足导致漏报风险,直到2020年1月3日,中国疾控中心才完成病毒全基因组测序并向全球共享数据。

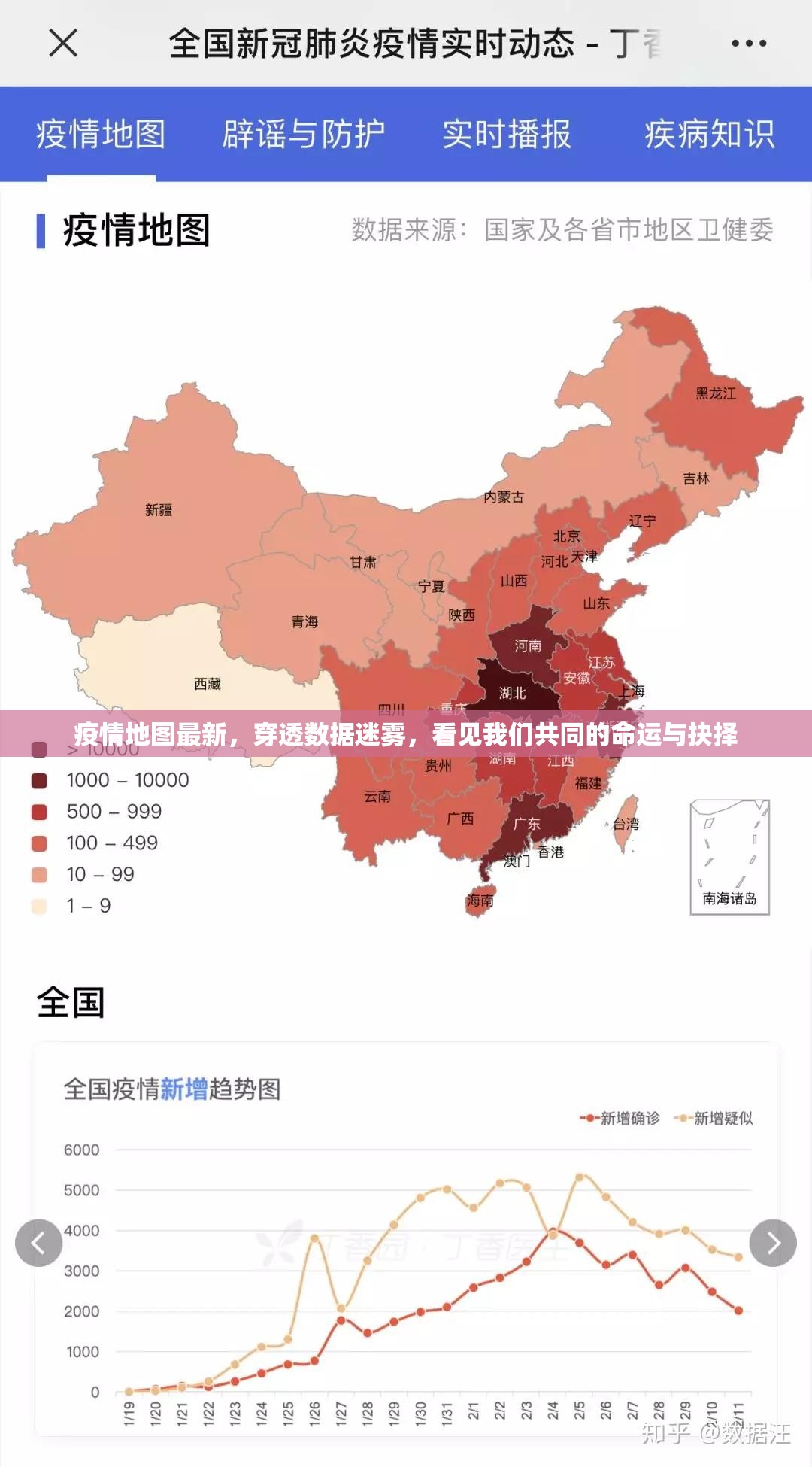

全球视角下的疫情扩散图谱 根据约翰霍普金斯大学疫情追踪系统,武汉封城(2020年1月23日)前已出现3例跨省传播案例:1月18日北京首例、1月20日上海2例、1月22日广州1例,这些早期传播链揭示出病毒在人际传播中的隐匿性——潜伏期平均为5.2天,但最长可达14天,这种生物学特性使得早期防控面临"时间竞赛":从首例病例出现到实施交通管制,仅间隔17天。

封城决策背后的科学博弈 武汉封城决策经历了72小时紧急磋商:1月22日晨间,国家卫健委专家组建议实施"封城+交通管制",但需平衡公共卫生安全与社会经济成本,最终决策依据包括:1)华南海鲜市场检测出147份阳性样本;2)病毒R0值估算达2.8-3.8;3)武汉地铁单日客流量突破1100万人次,这种"精准防控"模式后来被写入《突发公共卫生事件应对条例》修订草案。

疫情阴霾下的全球治理启示 截至2023年5月,全球累计报告COVID-19病例超7亿,死亡逾700万例,武汉疫情暴露的全球性教训包括:1)跨境旅行健康申报系统存在30%信息漏报率;2)疫苗分配呈现"全球鸿沟"(高收入国家人均接种量是低收入国家的8倍);3)数字防疫技术标准尚未统一(各国健康码互认率不足15%),世界银行数据显示,疫情导致全球极端贫困人口新增1.2亿。

后疫情时代的武汉重生之路 2020年4月8日解封的武汉,在疫情后实施"三同步"重建策略:同步推进方舱医院改造(原23座方舱变身为商业综合体)、同步建设智慧防疫系统(健康码用户突破千万)、同步恢复经济循环(2020年Q2GDP增速转正),这种"危机-转化"模式为全球特大城市治理提供新范式,联合国人居署将其列为"韧性城市"典型案例。

武汉疫情爆发于2019年12月,这个时间刻度不仅标记着全球公共卫生史的重要转折点,更折射出21世纪人类应对新型传染病的复杂挑战,从"时间竞赛"到"科技竞速",从"封城实验"到"全球治理",这场持续三年的疫情正在重塑人类社会的运行逻辑,正如《柳叶刀》2023年发布的《武汉报告》所言:"病毒没有国界,但防控可以有智慧。"

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏