新冠肺炎疫情的阴影笼罩全球已逾两年,每当疫情抬头,“封城”二字便牵动亿万人的心弦,人们不断追问:疫情发展到什么程度才需要封城?这道看似简单的问题,背后却是一场复杂的科学计算与伦理权衡,封城绝非轻易可下的决定,它如同一场精密的外科手术,需要准确的时间、准确的部位和准确的力度。

封城决策的首要依据是病毒的传播力与致病性,当基本再生数(R0值)持续高位运行,意味着每个感染者可能传染多人,病毒呈现快速扩散态势,重症率与病死率是衡量疫情严重程度的关键指标——如果医疗系统面临击穿风险,封城便成为切断传播链的不得已之举,2020年初武汉封城,正是基于当时对未知病毒的高度警惕,以及重症患者激增对医疗资源的挤兑风险。

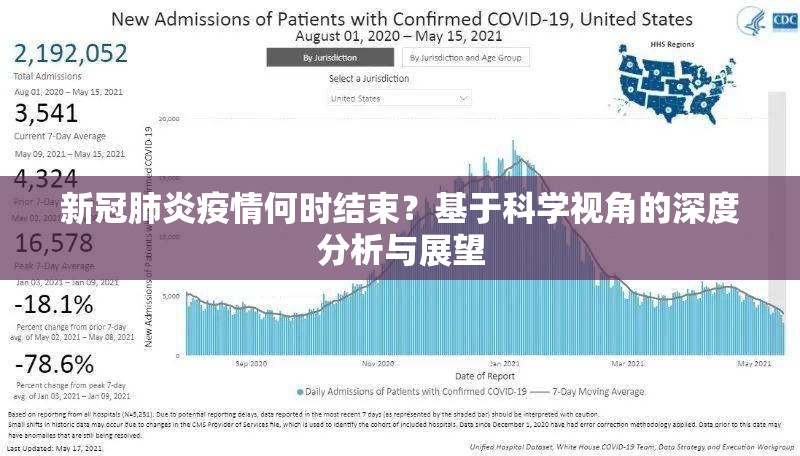

epidemiological调查数据构成决策的基石,每日新增病例数、阳性检出率、聚集性疫情数量等指标,如同地震仪上的波纹,预示着疫情的发展趋势,当发现传播链不明、多点散发且关联性不清时,意味着病毒已在社区潜伏传播,封城便进入决策视野,大数据模型此时发挥关键作用,科学家通过模拟不同干预措施下的疫情发展,为决策者提供“政策实验场”,预估封城可能避免的感染与死亡人数。

世界卫生组织提出的阶段性防控建议中,封城属于最高级别的干预措施,国际经验表明,当医疗资源饱和度超过85%、病例数每三天翻一番时,封城便成为必要选项,但不同国家根据国情做出了不同选择:中国采取的是“早、快、严”的封控策略;新加坡则推行“断路器”式短期封城;瑞典则从未实施严格封城,依赖公民自律,这些差异背后是各国对自由、安全与经济的不同权重。

封城决策面临的最大挑战在于多重价值的平衡,严格的封控能迅速遏制疫情,保护生命健康;它可能对经济民生造成冲击,中小企业生存、低收入群体生计、学生教育等问题随之凸显,心理健康的隐性代价也不容忽视,长期隔离带来的焦虑、抑郁等心理问题同样需要计入决策考量,决策者如同站在天平中央,一边是病毒威胁,一边是社会成本,每一次砝码的移动都需慎之又慎。

中国在封城决策中形成了独特的“动态清零”模式,这种策略强调精准防控,将封控范围最小化,当某地出现疫情,首先划定高风险区,若疫情继续扩散,才考虑升级至全域封控,上海、西安等城市的经验表明,封城决策正从“一刀切”向“精准化”演变,封城的时机、范围、时长都更加科学化,这背后是核酸检测能力、流调追踪水平、物资保障体系的全面提升。

封城决策中的透明沟通至关重要,公众对封城的理解与配合直接决定政策效果,决策者需要及时公布疫情数据、解释封城必要性、说明预期时长,避免信息不对称引发的恐慌与误解,封城期间的民生保障体系必须同步启动,确保基本生活物资供应、紧急医疗需求畅通,这是封城决策获得社会支持的基础。

随着疫苗接种普及、特效药研发进展,封城的决策阈值正在发生变化,当人群免疫屏障建立,新冠病毒可能逐渐演变为普通呼吸道疾病,封城这一极端措施将逐步退出历史舞台,但在此之前,面对变异毒株的不确定性,封城仍是防控工具箱中的备选项,未来的封城决策将更加精准、更有时限、更注重最小化社会成本。

新冠肺炎疫情何时封城?没有放之四海而皆准的答案,这道考题检验着每个社会的治理能力、科学素养与人本精神,在病毒与人类的长期共存中,我们终将找到公共卫生与正常生活之间的平衡点,而当下一次疫情来袭时,我们能否做出更科学、更人道、更精准的封城决策,取决于我们从这场大流行中汲取的智慧与勇气。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏