新冠疫情自2019年底悄然浮现,迅速演变为一场席卷全球的公共卫生危机。“封城”作为最严厉的防控措施之一,不仅重塑了社会运行模式,更成为人类应对病毒的关键转折点,本文将以“疫情什么时候开始封城的”为核心线索,系统梳理全球主要地区的封城时间节点,分析其背后的决策逻辑,并探讨这一措施的历史意义与争议,通过回溯这段特殊历史,我们或许能更清晰地理解人类在危机中的选择与挑战。

中国武汉:全球首个封城案例的开启

疫情封城的起点可追溯至2020年初的中国武汉,2019年12月,武汉市出现不明原因肺炎病例,但直至2020年1月23日,这座千万级人口城市才正式宣布“封城”——关闭离汉通道,暂停公共交通,限制人员流动,这一决策被视为全球抗疫的“标志性事件”,其时间点并非偶然。

时间线与决策背景

- 2019年12月31日:武汉市卫健委首次通报27例不明肺炎病例,但未提及人际传播风险。

- 2020年1月20日:钟南山院士确认新冠病毒“人传人”,疫情警报升级。

- 1月23日凌晨:武汉市政府紧急发布封城通告,距首例病例报告仅约三周。

封城决策的背后,是病毒传播速度的惊人压力,模型显示,若不采取极端措施,武汉确诊病例可能呈指数级增长,中国政府以“空间换时间”的策略,为医疗资源调配和疫苗研发争取了窗口期,尽管封城初期面临物资短缺和信息混乱的批评,但这一措施最终被多数研究证实有效减缓了疫情扩散。

全球扩散与封城浪潮:从欧洲到美洲的连锁反应

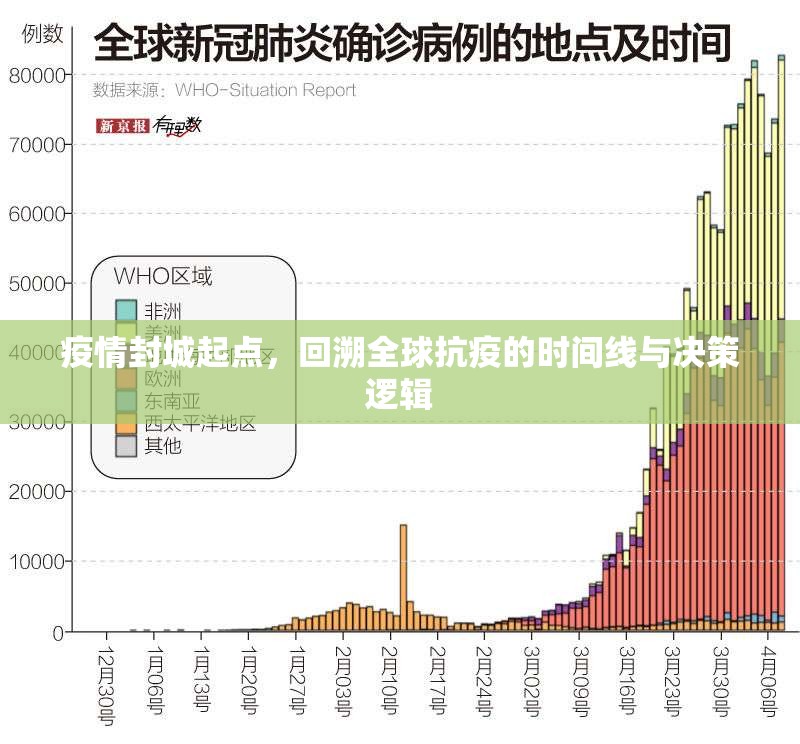

武汉封城后,疫情迅速全球化,2020年2月至3月,意大利、西班牙、美国等国相继成为震中,封城措施从亚洲蔓延至欧美,但时间点和执行力度差异显著。

欧洲的“延迟封城”与教训

意大利伦巴第大区于2020年2月21日报告首例本土病例,但直至3月8日才封锁北部重灾区,3月10日扩展至全国,这近三周的延迟导致医疗系统崩溃,死亡率一度飙升至全球最高,类似地,英国直到3月23日才实施全民禁足,而西班牙3月14日的封城已无法阻止社区传播爆发,这些案例凸显了“早期干预”的重要性——封城越晚,代价越高。

美国的碎片化应对

美国未实施全国性封城,但各州政策分化,2020年3月19日,加州率先发布“居家令”,纽约州于3月22日跟进,而部分南方州直至4月才采取行动,这种差异反映了联邦制下的决策困境:经济压力与公共卫生的博弈,导致美国成为全球感染人数最多的国家之一。

封城决策的逻辑:科学、政治与社会的三重维度

封城时间点的选择,远非单纯的科学问题,而是科学证据、政治考量与社会承受力的复杂平衡。

科学依据的核心作用

流行病学模型(如SEIR模型)是封城决策的基础,英国帝国理工学院2020年3月报告预测,若不封城,美国可能死亡220万人,这类数据迫使多国转向强硬措施,但模型局限性也引发争议——病毒变异、无症状传播等未知因素,使封城时机难以精准把握。

政治与经济的权衡

封城意味着经济停滞,意大利封城首月GDP下降12%,全球供应链中断,各国政府在“保生命”与“保生计”间艰难取舍:日本避免严格封城以保障奥运会,瑞典坚持“群体免疫”策略,而新西兰则凭借早期封城实现本土清零,这些选择背后,是不同政治体制与价值观的体现。

社会接受度与执行挑战

封城成功与否依赖公众配合,中国通过社区网格化管理强化执行,而欧美则因个人自由传统面临抗议,印度2020年3月24日宣布全国封城,但农民工大规模返乡反而加剧传播,暴露了政策与现实的脱节。

封城的历史反思:成效、争议与未来启示

封城作为非常手段,其成效已获数据支持,哈佛大学研究指出,武汉封城使中国疫情峰值推迟了3-5天,为全球争取了准备时间,但争议亦存:人权组织批评强制隔离侵犯自由,经济学家警告长期封城加剧贫困。

更重要的是,疫情揭示了全球协作的短板,世界卫生组织直至2020年3月11日才宣布“全球大流行”,而各国封城时间参差,缺乏统一标准,面对新发传染病,人类需建立更灵敏的预警机制,并将封城视为“最后手段”而非“首选方案”。

从武汉2020年1月23日的破釜沉舟,到欧美春天的仓促应对,封城时间点如同一面镜子,映照出人类在灾难前的理性与局限,疫情终将过去,但封城的记忆提醒我们:在病毒无国界的时代,及时、透明与协作才是抵御危机的根本,正如世界卫生组织总干事谭德塞所言:“历史不会记住我们遭遇的灾难,但会评判我们如何应对。”

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏