疫情,这个席卷全球的词汇,已成为当代人集体记忆的核心,它像一场无声的海啸,悄然改变着人类社会的运行轨迹,人们不禁追问:疫情究竟从何时开始?又将在何时真正结束?这两个问题看似简单,却蕴含着对生命、科学与文明进程的深刻思考。

疫情的开端:一个模糊的时间锚点

若以COVID-19为例,疫情的开端在时间线上存在多个维度,从医学角度看,2019年12月中国武汉发现不明原因肺炎病例,是世界卫生组织(WHO)官方记录的时间起点,回溯性研究显示,病毒可能更早已在全球悄然传播,意大利的废水样本中检测到2019年早期的病毒痕迹,美国也有研究表明2019年12月已存在社区传播,这揭示了一个真相:疫情的“开始”并非一个精确的时刻,而是病毒与人类文明碰撞的渐进过程。

更深层次上,疫情的开端可延伸至人类与自然关系的失衡,森林砍伐、野生动物贸易、城市化进程加速了病原体从动物宿主向人类的溢出,从这个意义上说,疫情或许始于人类对生态系统边界的一次次逾越,而COVID-19只是这种失衡的集中爆发。

疫情的进程:波浪式的发展与人类的应对

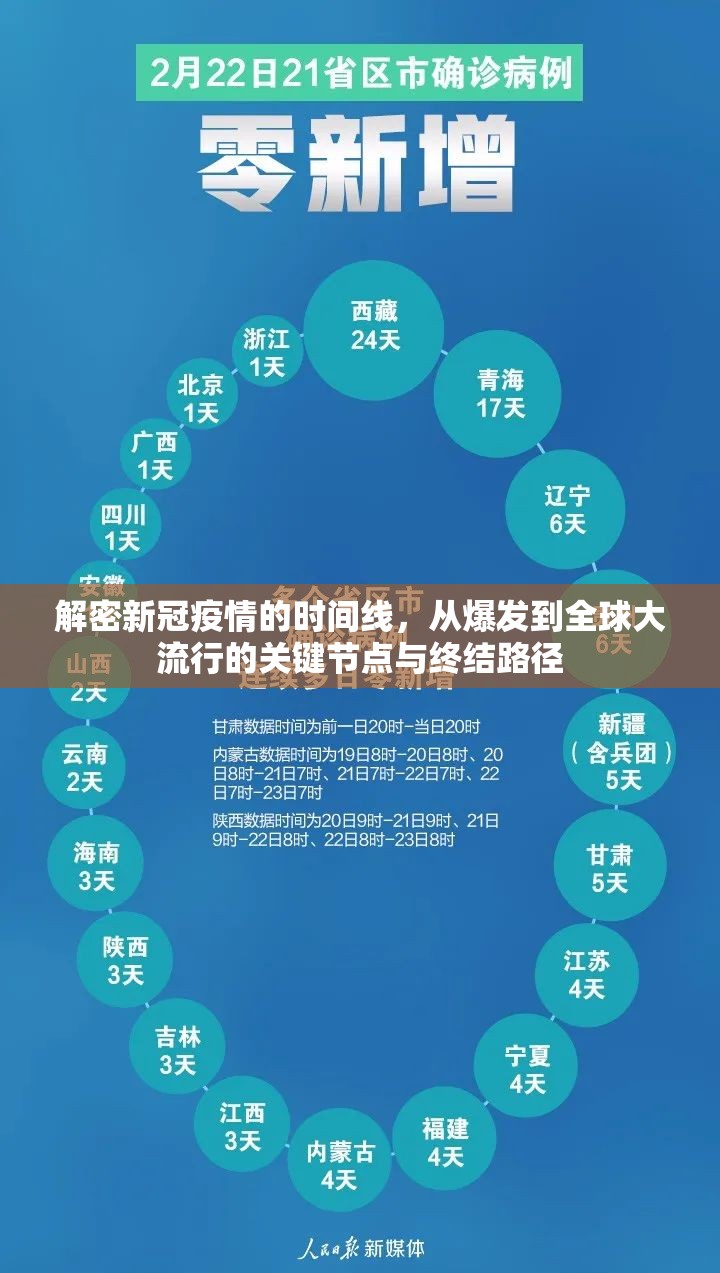

疫情的发展并非线性,2020年3月,WHO宣布“全球大流行”,标志着疫情进入高峰阶段,各国采取封城、社交隔离等措施,科学家以创纪录的速度研发疫苗,病毒的变异(如Delta、Omicron毒株)让疫情呈现波浪式反复——每当我们以为接近终点时,新变种又带来不确定性。

这种不确定性凸显了疫情结束的复杂性,医学上,疫情的结束可能有三种形式:一是“消灭”(如天花),通过疫苗根除病毒;二是“消除”(如麻疹),在特定区域控制传播;三是“常态化”,病毒与人类长期共存,成为地方性流行病,COVID-19正走向第三种结局,WHO于2023年5月宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”,但这更多是政治与管理意义上的转折,而非生物学上的终结。

疫情的终结:多维度的终点线

疫情的结束并非单一事件,而是一个多维度的过程,在公共卫生层面,当医疗系统不再被击穿,重症与死亡率降至可接受水平时,疫情的紧急状态便告一段落,在社会心理层面,当人们不再因病毒而恐慌,日常生活恢复常态,疫情的心理影响才会淡化,2024年全球多数国家取消口罩令、旅行限制,标志着社会层面的“结束”。

疫情的阴影可能比想象中更持久,经济上,全球供应链重组、通货膨胀的后续影响仍在延续;心理上,长期的隔离加剧了孤独感与焦虑,这些创伤需要时间愈合,更深远的是,疫情暴露了全球合作中的裂痕——疫苗分配不均、信息战、民族主义抬头,这些问题若未解决,将为下一场 pandemic 埋下伏笔。

疫情没有真正的“终点”

疫情何时开始与何时结束,本质上是一个哲学命题,它提醒我们,人类与传染病的斗争是永恒的主题,COVID-19或许会从“大流行”降级为“地方病”,但它的真正结束,取决于我们能否从中学到教训:加强全球公共卫生体系,重建人与自然的关系,以及培养在危机中的共同体意识。

疫情没有明确的起止日期,它已融入历史长河,成为文明演进的一部分,它的“结束”不是钟声敲响的瞬间,而是人类在反思中向前迈进的每一步,当我们不再执着于一个具体的时间点,而是关注如何构建更具韧性的社会时,或许才是疫情真正的终章。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏