疫情,这两个字如同一道深刻的划痕,刻入了人类二十一世纪二十年代的集体记忆,当我们追问“疫情什么时候开始和结束”,我们表面上是在寻求一个简单的时间点,仿佛翻开历史书页寻找某个王朝的起止年份,这个问题的背后,实则包裹着我们对秩序失控的焦虑、对回归“正常”的深切渴望,以及对一个不确定未来的茫然探问,疫情的“开始”与“结束”,从来不是一个纯粹的医学或历史时间点,它更像一个复杂的哲学命题,一场关于人类如何定义、应对并最终与全球性危机共存的叙事。

模糊的起点:疫情“开始”的多重叙事

疫情的“开始”并非一个整齐划一的瞬间,从不同的视角望去,我们看到的是截然不同的“零时刻”。

对于流行病学家和病毒学家而言,疫情的“开始”可能追溯到2019年年底,那个在中国武汉发现的一系列不明原因肺炎病例,以及随后被识别出的新型冠状病毒(SARS-CoV-2),这是科学意义上的“发现之时”,是病毒进入人类严密监控视野的起点。

但对于武汉的市民、对于第一批被感染的患者和他们的家庭而言,疫情的“开始”是切肤之痛,是生活骤然停摆的那个春节,它可能始于一声咳嗽、一次发烧,或是一纸封城通告,这是个体生命体验中的“遭遇之时”。

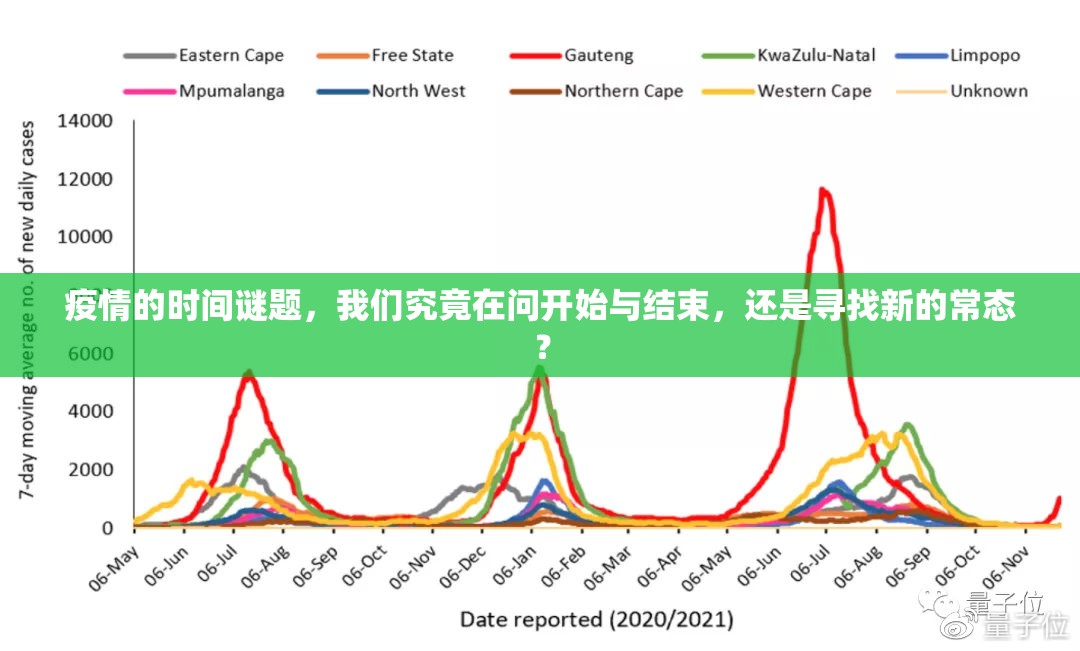

而在世界其他角落,疫情的“开始”更是千差万别,对于意大利伦巴第大区的居民,它始于2020年2月医院人满为患的惊恐画面;对于纽约市民,它始于3月空旷的时代广场和呼啸而过的救护车声;对于一个非洲偏远村庄的居民,它可能始于几个月后姗姗来迟的、关于一种远方疾病的模糊消息,这是全球不同步的“认知之时”。

甚至,如果我们追溯病毒的演化史,它的真正“开始”或许深藏在某处自然宿主体内,发生在人类活动打破生态平衡的漫长过程中,这是生态意义上的“起源之时”。

询问疫情“什么时候开始”,我们得到的并非一个标准答案,而是一幅拼图,由科学发现、个体遭遇、社会动员和全球传播共同构成,它告诉我们,重大历史事件的起点,往往是分散、重叠且充满主观色彩的。

更为艰难的终点:疫情“结束”的四种可能

相较于模糊的起点,疫情的“结束”则是一个更为复杂、更具争议的概念,它不太可能像关灯一样“啪”地一声瞬间完成,更可能是一个漫长的、渐进的“尾声”,我们可以从几个层面来理解它的“结束”:

-

科学上的结束:病毒的驯化。 当病毒的致病性显著减弱(例如通过变异),或人类通过大范围接种疫苗和自然感染建立了牢固的免疫屏障,使得新冠病毒从一种可能引发医疗资源挤兑的“恐慌性瘟疫”,转变为一种可防、可控、可治的常规呼吸道传染病,类似于季节性流感,这时,从公共卫生紧急状态的角度看,疫情可以宣告“结束”,世界卫生组织(WHO)宣布“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC)终止,将是一个重要的官方标志。

-

社会层面的结束:紧急状态的解除。 当各国政府取消所有强制性的社交距离、口罩令、旅行限制和隔离政策,当电影院、体育馆、餐馆重新充满不加限制的人流,当社会生活恢复至疫情前的运作模式,对于社会大众而言,疫情便“结束”了,这个结束更侧重于行为限制的消失和社会活力的回归。

-

个体心理层面的结束:创伤的愈合与记忆的淡化。 这是最漫长的一个过程,失去亲人的家庭、经历重病的幸存者、承受巨大压力的医护人员,以及所有被焦虑、孤独和不确定性所困扰的个体,他们心理上的“疫情”并不会随着政策的放开而立刻消失,只有当这段记忆不再主导日常情绪,当人们能够坦然回顾而不感到刺痛时,对于个体而言,疫情才算真正“过去”。

-

结构性转变的完成:新常态的确立。 疫情可能永远不会“彻底结束”,而是催化了一种“新常态”的形成,远程办公、线上教育、增强的卫生意识、对全球供应链安全的重新审视、对公共卫生体系的重塑……这些疫情带来的深刻变化将持续下去,在这种情况下,疫情的“结束”意味着我们完全适应并内化了这些变化,它不再是“非常时期”,而是变成了生活本身的一部分。

从追问时间到思考转变

当我们执着于追问“疫情什么时候开始和结束”时,我们或许应该转换思路,疫情的真正遗产,不在于它起始和终结于哪一年哪一月,而在于它如何深刻地改变了世界运行的轨迹与人类对自身的认知,它暴露了全球合作中的脆弱,也见证了科学力量的伟大;它放大了社会的不公,也激发了人性的光辉。

疫情的“开始”是一个我们被动接受的现实,而疫情的“结束”,在某种程度上,却是一个我们可以主动参与塑造的过程——通过持续的科学研究、通过社会的团结互助、通过个体的心理调适,我们寻找的终点,或许并非回到2019年那个想象中的“完美过去”,而是走向一个更具韧性、更加懂得反思、也更珍惜寻常日子的未来,时间会给出一个编年史上的答案,但如何定义这场大流行的“结束”,并将它的教训转化为前进的智慧,将是留给整个时代的长久课题。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏